VC視点で考える「フェーズ別スタートアップPR戦略」

スタートアップのフェーズごとのPRの役割や、施策例、よくある課題をまとめました。VCがスタートアップを見る際の観点や、その評価にPRがどう活かせるのかについても考察しています。

【Point】

- PRは重要な経営戦略の1つ

- フェーズごとのPRの役割を意識する

- よくある「3つの課題」

にも対策を

独立系ベンチャーキャピタル(VC)

急成長を遂げるスタートアップは多くの場合、戦略的なPR(Public Relations)

しかし、スタートアップはフェーズや事業領域によっても経営課題が大きく異なるため、単に成長企業のPR施策を模倣すればOKというわけにはいきません。

このたびイベントにて、スタートアップの事業支援を専門としてきた私たちの立場から見た、各フェーズごとのPRの目的や、そのための実践的な施策例、よくある課題についてお話しする機会がありましたので、改めて記事でもまとめておこうと思います。また、投資を行うVCがスタートアップの各フェーズでどのような点に着目しているのか、その評価にPRがどのように貢献できるのかについても考察していきます。

(※本記事の内容は、企業やプロダクトのブランド支援を手掛ける株式会社マテリアルによるイベント「顧客、投資家、社会を味方につけるスタートアップ“攻めのPR戦略”」

PRはフェーズごとに役割が変わる

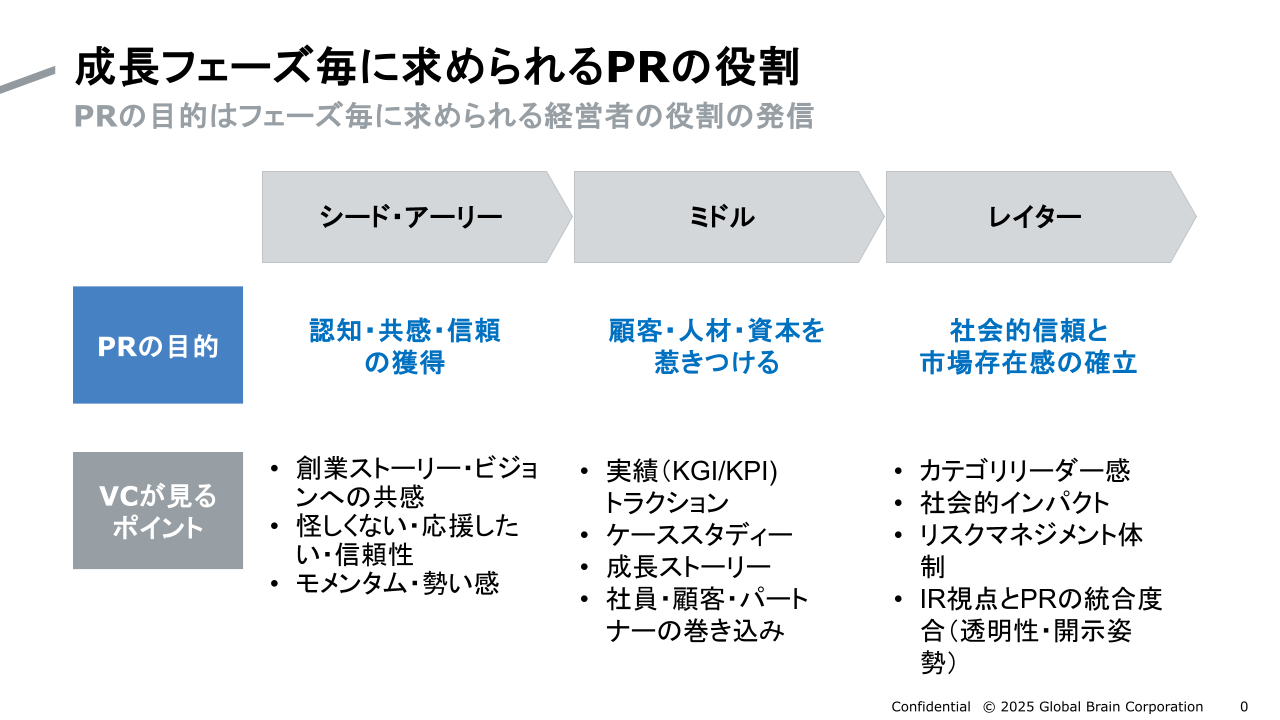

スタートアップのPRはフェーズによって果たすべき役割と目的が大きく変化します。

シード・アーリー期に求められるのは認知と信頼の獲得が中心です。ミドル期には事業の基盤固めを目的とした顧客、人材、資本集めのためのアクションを行う必要も出てきますし、IPO前のレイター期には市場での存在感や社会的信頼を獲得するためにも動かなければなりません。

これらのPRに求められることは、VCが経営者に求める役割そのものでもあります。そう考えると経営者の仕事をサポートするのがPRの仕事であり、メディア掲載数などを追うのは本質的ではありません。 そのことを念頭に置きながら、以下の3つのフェーズにおけるPRの具体的な役割を見ていきましょう。

1. シード・アーリー期(認知と信頼の獲得)

スタートアップの初期段階における経営者の仕事は、市場の認知を得て、事業を信頼してもらい、ミッションに共感する創業メンバーを集めることが中心です。PRも同様に、そのための認知、信頼、共感を獲得するアクションを行うべきだと言えます。

初期フェーズのスタートアップへの投資検討をするVCも、ビジョンや創業ストーリーが明確で共感を呼べるか、モメンタムが作れているか、そして「応援したい」

そのために行うべきPR施策として挙げられるのが、創業者の思いやビジョンを伝える創業ストーリーのメディア露出、資金調達のプレスリリース発信、SNSやnoteなどを活用した創業メンバーやカルチャーについての発信などです。

一方で、シード・アーリー期には体制面の難しさもあります。この段階では専任のPR担当がいないことが多く、CEOや経営陣自らが発信の担い手とならなければなりません。また人事やマーケティング担当者がPRを兼務するケースもあるため、外部リソースをいかに活用するかも大きな論点だと言えるでしょう。

2. アーリー・ミドル期(基盤の構築と成長)

シリーズA~Bごろのアーリー・ミドル期は事業の成長基盤を作る時期であり、顧客、人材、資本を加速度的に集めていくことが求められます。

そのため、顧客獲得と市場浸透を目的にした顧客の導入事例やユースケースの発信は有用なPR施策の1つです。成長を支える人材にアプローチするために、社員インタビューやカルチャー記事を打ち出すことも必要になってきます。

この段階になるとPR専任者が参画している場合も多いため、外部のPR会社を活用してメディアリレーションの幅を広げたり、リーチを増やしたりすることも効果的です。

3. レイター期(社会的信頼と市場の確立)

IPO前のレイター期では、市場での存在感や確固たるソートリーダーシップの確立、そして社会的信頼の獲得が求められます。さらにこのフェーズでは、危機管理広報などリスクマネジメントの体制づくりも重要です。 レイター期を見るVCも、単に売上が伸びているだけでなく、業界を代表するプレゼンスがあるか、社会的インパクトや影響力を持てているかにも注目しています。

そのためのPR施策としては、業界を代表する存在として市場のトレンドを自ら作り出すような活動や、社会貢献活動、サステナビリティに関する発信などが挙げられます。組織も拡大しているため、PRとIR(Investor Relations)

メディアとの関係構築だけでなく、IRや、GR(Government Relations)

尾上さんは、メディアとの関係構築、IR、GRなどを独立させて考えるのではなく、「掛け算」

海外eSIMスタートアップ・トリファの事例

アーリー・ミドル期のPR事例として、GBのValue Up Teamが事業支援を行った、海外eSIMアプリを提供する株式会社トリファのケースをご紹介します。

同社が展開する海外eSIMアプリ「トリファ」

さらなる成長を目指し、トリファが企画したのはTVCMを含めた大型のプロモーションです。ただ、大規模なマーケティング・PR施策は同社としても初の試みであったため、目的や狙い、効果検証の方法といった基盤整備を私たちValue Up Teamとともに実行していくことになりました。

トリファと策定した戦略の目的は以下の3点です。単に「メディア掲載数」

- 売上向上を実現する:旅行者が増える夏休み期間(6〜8月)

の大型プロモーションを通じて、海外通信の選択肢としてeSIMの認知度を高め、売上向上を実現する - カテゴリーを創造する:モバイルWi-FiよりもeSIMの方が便利であるという選択肢を市場に提供し、新しいカテゴリーそのものを作りに行く

- ポジショニングの確立:創造したカテゴリーにおいて、トリファが「第1人者」

であるというポジションを確立する

この目的を達成するため、TVCMのクリエイティブでは老若男女に人気のあるタレントを活用し、マーケットリーダーらしい「王道感」

さらに、TVCMの効果を最大化させたのがPR施策です。単にTVCMについて芸能メディアで露出することを目指すだけでなく、このタイミングにあわせてトリファの戦略発表を行い、「eSIMのリーディングプレイヤー」

経済・ITメディア掲載例

- 【東洋経済オンライン】

レンタルWi-Fi不要の海外eSIM「トリファ」 が急成長。日本語サポートで国内1位。2034年には40兆円市場へ - 【ITmedia Mobile】

海外eSIMの「トリファ」 が急成長を遂げたワケ 体験に基づくサービス設計、海外キャリアと直接連携も強みに

また、施策開始からわずか2週間で効果が確認されたため、当初関東エリアのみだったプロモーションを関西エリアへも横展開。アプリのダウンロード数や売上が過去最高を記録するなど、事業面でも明確な成果も確認できました。

こうしたマーケティング・PR施策を含め、約1年間トリファとValue Up Teamで事業推進した結果、同社の売上は前年比の7倍にまで成長。この事例は、PRがスタートアップのポジション確立に寄与し、事業に具体的なインパクトを与えられることを示す好例だと言えるでしょう。

PRを取り巻く3つの課題とその対策

スタートアップのフェーズを問わず、よくあるPRの課題と留意点についても見ていきましょう。大きく分けて以下の3点が挙げられます。

1. 目標・ゴール設定(KGI・KPIの件数偏重)

まず、PRの成果の測り方についてです。

成果をメディアの露出数やPVだけで測ったり、広告換算費だけで説明したりしてしまうケースが多くあります。もちろんそれらも見るべき指標の1つではありますが、冒頭でも触れた通り、PRは経営の仕事に紐づいていなければなりません。目標やゴール設定もそれに則り、採用強化やリード獲得、売上向上といった事業インパクトにどう繋がるのかを踏まえて実行する必要があります。

これに関連して、イベント時に尾上さんがおっしゃっていたのはメディア露出による営業への影響についてです。オンラインのメディア記事は長期的に残り続けることも多いことから「最強のSEOコンテンツになる」

2. 運営体制(経営陣とPRチームの連携)

PRは運営体制の面でも課題が多く発生します。

特にアーリー期は、1人もしくは兼務でPRを行っているケースが多く、ネットワーク・ノウハウ・経験不足から活動が進めづらい体制になりがちです。逆に、ミドルやレイター期には外部の支援会社などに丸投げしてしまっているケースも見られます。

企業のフェーズを問わず、PRは経営戦略の中心を担う活動であるため、本来は経営者が主体的に関わる必要があります。事業と紐づいたPR施策を行うために、経営陣とPRパーソンは密に連携していかなければなりません。経営陣がPRの会議にまったく現れないような状況などは避けるべきです。

3. 運用・マネジメント(リスク管理の不足)

スタートアップでは注目度が集まるレイター期になるほど、危機管理の重要度が増します。しかし、事業成長を優先するあまり、危機管理マニュアルや危機管理委員会の整備などリスク管理が後回しになってしまうことが多いのが実情です。

最近では、経営者や社員によるSNSでの発信が事業のモメンタム作りに活用されています。一方で、ガイドラインの整備がないまま発信を続けると、個人的な発信が炎上や誤解に繋がり、後戻りできないリスクを負いかねません。

こうしたリスクを回避して正しい判断をするために、尾上さんはコミュニケーション面でも外部のプロフェッショナルを「良い相談相手」

VCの視点から見てもリスク管理は重要です。GBでは投資検討時に、企業の信頼性を測るために企業や経営者のこれまでの情報発信やコミュニケーションを厳格に調査しています。このことからも、PRはファイナンスにも影響を与えうる重要な役割だと言えるでしょう。

PRは重要な経営戦略の1つ

PRとは単なる広報活動ではなく、経営者の仕事と密接に紐づいていなければならない重要な経営戦略の1つです。

特に急成長を求められるスタートアップのPRは、その取り組みが事業の成長や優秀な人材の採用などに、具体的にどうインパクトを与えられるかという視点を常に持ちながら進めていく必要があります。

本記事を読まれたスタートアップの経営者やPRに携わる方にとって、少しでも示唆となる情報を提供できていれば幸いです。

GBでは今後も「未踏社会の創造」

(編集:GB Brand Communication Team)

慎 正宗

Global Brain Corporation

Value Up Team

2020年にGB参画。投資後の支援を専門とするValue up teamを立ち上げ。チームのリーダーとして、投資先の投資後の成長支援をリード。