ほぼ増員ゼロで売上7倍──海外eSIMスタートアップのトリファに学ぶ

海外旅行者向けeSIMアプリを提供するトリファが、独立系VCグローバル・ブレインのハンズオン支援専門チームと取り組んだ、事業改善の事例をご紹介します。

海外旅行者向けeSIMアプリ「トリファ」

そこで同社では、資金調達元でもある独立系ベンチャーキャピタルのグローバル・ブレイン(GB)

その間、社員数はわずか10数名のままほとんど増やしてこなかった同社が、いかにして成長を実現できたのか。その鍵となる要素について、トリファの代表取締役 嘉名 雅俊氏と、VUTの伊藤 暁央に語ってもらいました。

支援のサマリ

【課題】

-

KPIの不明瞭さ: 売上目標はあったものの、どのKPIを伸ばせば売上が向上するのかを精緻に特定できていなかった。

-

意思決定の滞り: KPIが不明瞭であることが起因し、広告出稿などコストをかける意思決定がしづらい状況だった。

-

少人数組織でリソース不足: BtoB商談の経験や開発のベストプラクティスに関する知見やリソースが足りておらず、各領域のブラッシュアップができていなかった。

【主な支援プロジェクト】

- 重要KPIの再設計、事業計画・戦略策定、TVCMも含めたマーケ戦略策定、法人営業の型化、スクラム導入、等級制度の構築

【成果】

-

KPIの明確化と意思決定の質の向上: どのKPIを改善すれば事業に影響があるのかや、いつ施策を実行すべきか的確に意思決定できるように。

-

顧客行動の解明とマーケティングチャネルの多様化: ユーザー分析やアンケート調査を通じて、顧客理解が深化。屋外広告やTVCMなど適したマーケティング施策を実行可能に。

-

各領域の知見を獲得し、売上7倍に:セールス、開発、組織人事など各領域をブラッシュアップ。適切なプロダクトに対して適切な事業活動を行える体制ができ、売上が伸長。

ユーザーは増えている。けれども…

──VUTと連携される前のトリファの状況や、特に感じていた事業課題を教えてください。

嘉名:VUTとの連携が始まったのは2024年6月からです。社員数は12~13名ほどでした。

当時の最大の課題は「どのKPIを伸ばすのか」

もちろんCPA(Cost Per Acquisition:コンバージョン単価)

そうした状況では、広告出稿をいつどれくらい強化すべきかがわかりません。私たちの事業はtoCサービスということもあってマーケティングが重要になってきますが、広告で何を達成すればよいのかが明確になっていないために、コストをかける意思決定もしづらい状況でした。

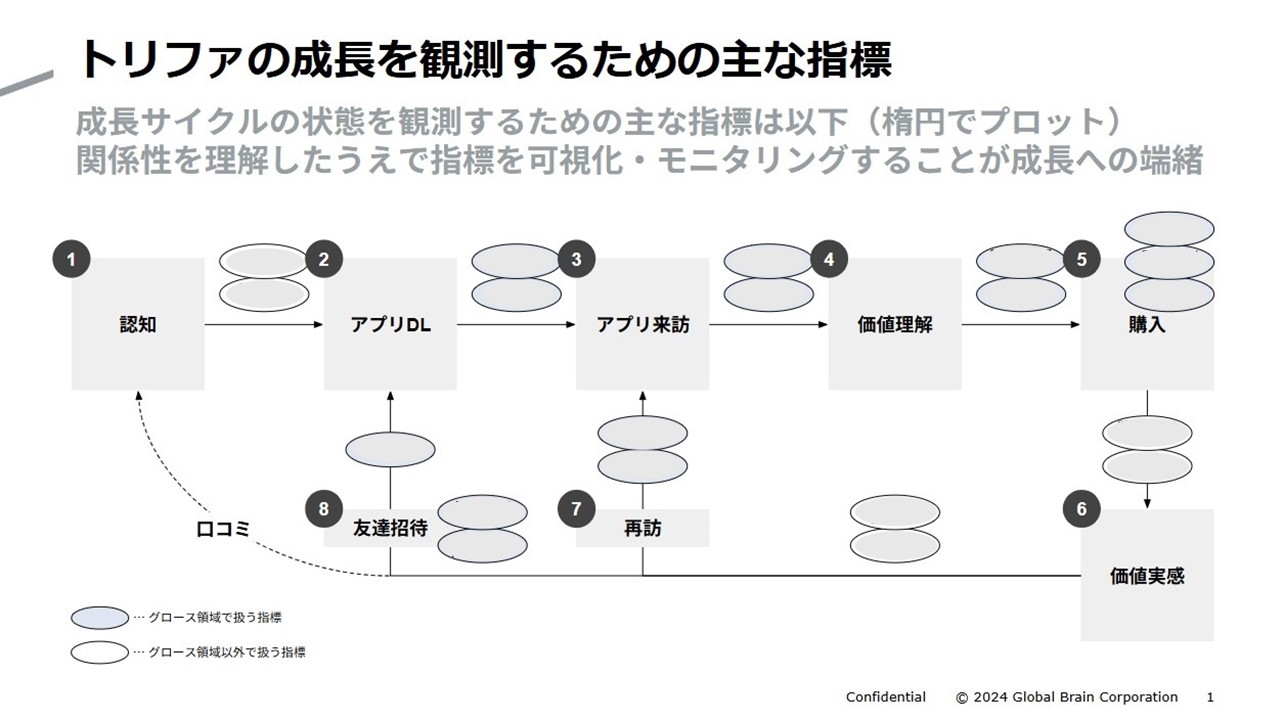

そこで、VUTとまず取り組んだのが見るべきKPIの特定です。両社でディスカッションを繰り返しながら、弊社の事業をブレイクダウンして「この指標が大事だ、ここを伸ばそう」

その後、導かれたKPIを踏まえながら、マーケティング、セールス・アライアンス、開発、組織人事など、広範な領域で支援に入っていただきました。

──VUTがこのような包括的な支援をするに至ったのはなぜでしょうか。

伊藤:大きく2つの理由があります。

1つは、トリファさんは当時から新規ユーザー数が非常に順調に増加していたことです。これは、ユーザーのペインを解決できるプロダクトを必要十分なレベルで提供できている証拠だと言えます。ここからさらに事業を科学し、成長のレバーを特定して改善し続ける体制を構築できれば、トリファさんはさらに大きく飛躍するだろうという確信がGBとしてもありました。そこで、VUTとしてもさまざまな領域で支援し、トリファさんの持続的な成長に伴走できればと考えたわけです。

もう1つは、VUTとの取り組みに対するトリファさんのレディネス(≒受け入れの姿勢)

嘉名:当時のトリファは人数も少なく、CxO人材も潤沢にいるわけではない組織でした。そのため、私自身が考えられていない事業の落とし穴や、今後事業を伸ばしていく上で考えていくべきことについて経験豊富な方からの知見を欲していました。VUTが支援内容を整理するためには私たちの現状を知っていただかなくては意味がないと考えていたので、情報共有に抵抗はありませんでしたね。

顧客を理解して見えてきた、マーケティングの要

──具体的な取り組みの内容を教えてください。先ほどおっしゃっていたKPIの再設計はどのようにして進めたのでしょうか。

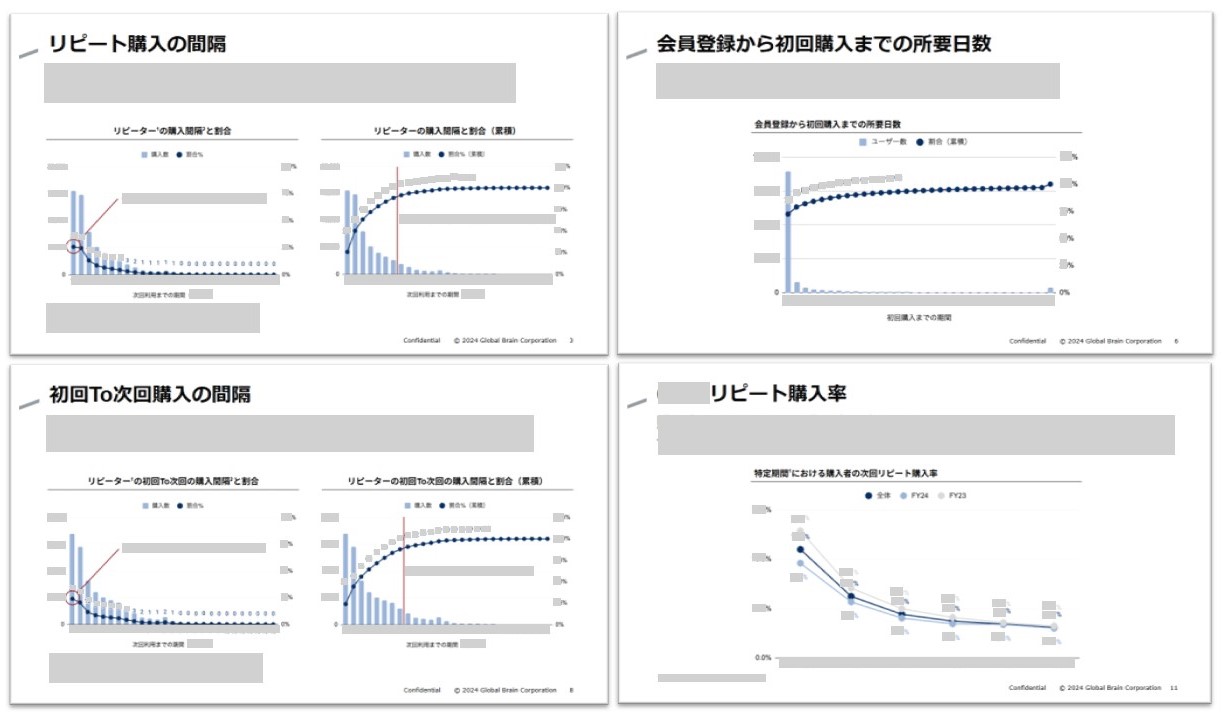

伊藤:トリファさんのデータベースにアクセスさせていただき、ユーザーの利用状況を分析しました。新規ユーザーと既存ユーザーごとのXか月後のリピート率や、今回の利用と次回の利用の平均期間、休眠期間別の復帰率など、さまざまな観点から整理していった形です。

こうした分析の意義は主に2つあります。

1つは、足元の短期的な事業状況を正しく理解できるという点です。売上やユーザー数といった大まかなモニタリングだけでは、事業に関する課題発見もしにくければ具体的な打ち手も実行しづらいと言えます。

たとえば、売上は「購入者数 × ARPU(Average Revenue Per User:ユーザー1人あたりの平均売上高)

もう1つは、ユーザーの動態が把握できる点です。これにより、中長期的な視点で事業を成長させるために必要な要素や条件も明確にできます。

トリファのようなアプリサービスであれば、「インストールから実際に購入するまでの時間はどれくらいかかるのか」

こうした観点から、トリファの皆さんとディスカッションしたり、分析を繰り返したりしながら見ておくべきKPIを設計していきました。

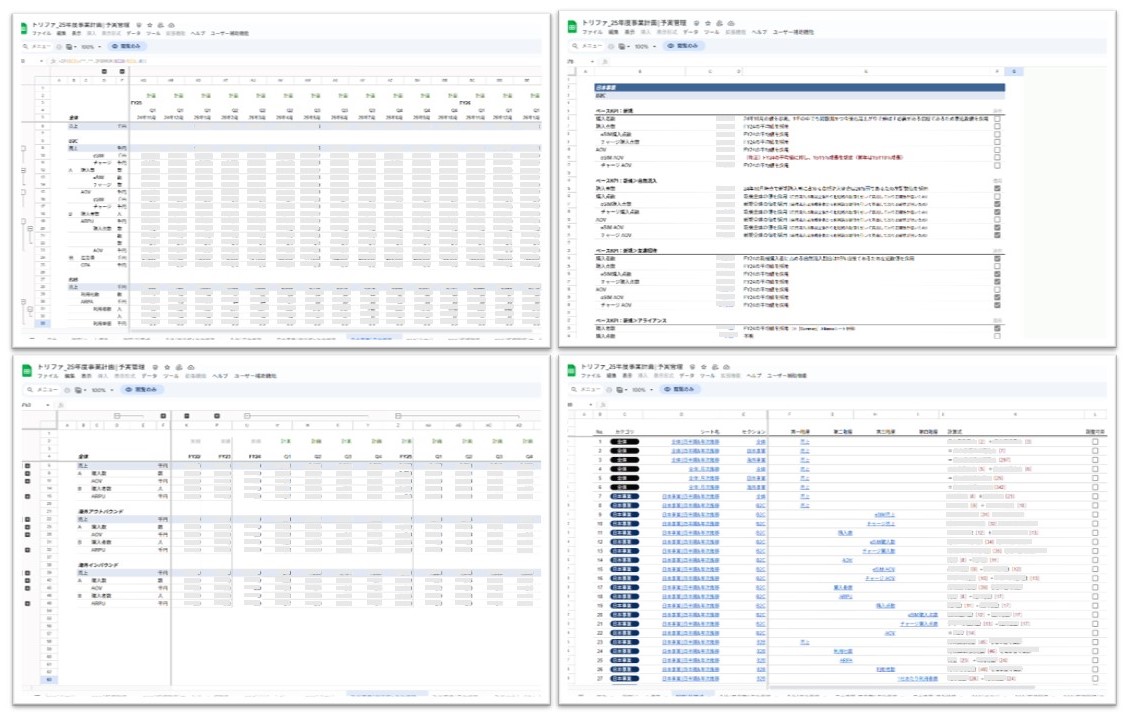

KPIは立てて終わりではなく、それを定点観測していけるように仕組み化することも大切です。先ほどお話ししたユーザーの動態なども踏まえながら、「X年のX月にはX人の新規ユーザーがおり、そのうちX%がXか月後にリピートするので、X円の売上が立つだろう」

──ユーザー分析や事業計画の再設計など、事業の基盤作りから始めたわけですね。その後、実際に売上を上げるためにどのようなことに取り組まれましたか?

伊藤:売上向上のためには「顧客基盤を拡大させる」

顧客基盤を拡大させるとは「旅行需要がある人に選ばれる」

嘉名:アンケート調査はトリファでは初の試みであったため、VUTの皆さんに調査設計に伴走してもらいました。

この調査を通じて判明した最も重要なことは、「海外旅行の何日前に何を準備するか」

同様の調査は大手旅行会社などでも行われていますが、それぞれのソースによって結果がバラバラでした。ですが、当社でデータを取り直したところ、約30%ものユーザーが旅行の当日もしくは前日に通信手段を用意していることが分かりました。

この30%というボリュームが分かったことで、「事前のデジタルマーケティングだけではリーチしきれないこの層にどうアプローチするか」

──冒頭におっしゃっていた「広告コストへの迷い」

伊藤:電車内広告の効果を測定する仕組みづくりなどさまざまなことを行いましたが、中でも特徴的だったのは当チームの谷川がメインで関わったTVCMの取り組みです。

上白石萌音さんをブランドアンバサダーとしたCM戦略の策定から、編集、メディア向けのCM発表会などすべてのフェーズで伴走させていただきました。私たちVUTとしても初の支援内容でしたので学びも多く、貴重な経験となりましたね。

セールス、開発、人事もブラッシュアップ

──次に、セールス・アライアンス領域の取り組みについて伺わせてください。トリファはtoCサービスではありますが、法人営業にも取り組まれていたそうですね。

嘉名:はい。以前より複数の企業から「トリファとアライアンスの取り組みができないか」

ただ、社内にBtoB商談の経験が少なかったこともあり、「法人が何を求めているのか」

そこで、セールスやアライアンスに関しては主にVUTの竹内さんに支援いただきました。商談同行もしていただいたことで、「これくらいのクオリティで商談するものなんだ」

──開発や組織人事に関してもVUTとともに取り組まれたとのことですが、トリファの成長に最もインパクトがあったのはどのような点でしょうか。

嘉名:開発面で大きかったのはスクラム導入ですね。「いまの開発組織にはこれくらいのケイパビリティがあるから、この開発タスクを進めよう」

VUTの外部パートナーであり、Wantedlyで長年CTOをされていた川崎さんにはよく開発のベストプラクティスを尋ねていました。当時、エンジニアの中では私が最年長だったので「普通はどうやるんでしょうか」

また、組織人事領域においては薮田さんに等級制度の構築などを支援いただきました。VUTという外部の方々のフラットな目線を取り入れながら等級制度を作り上げられたことで、社員にとっても安心感のある制度になったと思っています。

成長の鍵は「当たり前を愚直にやる」

──トリファでは約1年で、社員数をほぼ変えずに売上が7倍に伸びたと伺っています。この成長の要因はどこにあるとお考えですか?

嘉名:私たちとしての目標はさらに高いところにありますのでまだまだこれからという気持ちではありますが、成長の要因はやはり「適切なタイミングで適切な活動を行い、それを支える揺るぎないプロダクトがある」

伊藤:トリファさんでは「当たり前のことに愚直に取り組んでいる」

また、KPIが定まったことでPDCAを回しやすくなったことも重要です。売上の目標と実績に乖離があった際も、すぐに課題を発見し、それに対してどう打ち手を打つかといった議論が以前よりしやすくなったのではないかと思います。

嘉名:まさにそうですね。KPIがきちんと分析できると、さまざまな指標のなかでどのレバーを引けばトップラインや事業に大きく跳ね返るのか、その意思決定の解像度が上がります。

支援開始当初、伊藤さんから「この施策が仮に成功してもそんなにインパクトがないのでは。いまやる必要があることを見極めていきましょう」

あとは、VUTの皆さんと仲良くなれたことが1番の成功要因だった気がします。支援メンバーの方々と密にコミュニケーションを取れたことで、すべての領域での成長角度を上げられました。

──伊藤さんのアドバイスが嘉名さんに影響を与えたというお話がありましたが、VUTが支援時のコミュニケーションで意識していることはありますか?VCによるスタートアップへの支援やアドバイスは、時に過干渉になってしまう懸念もあるかと思いますが。

伊藤:自分たちのスタンスを明確に示すことですね。私たちはただ外部からアドバイスをするだけでなく、一緒にカオスの中に飛び込んで生の情報を掴み、手を動かし、頭に汗をかくということを最初に示すようにしています。法人営業の商談に同席することはもちろん、仮説検証の論点を洗い出したり、ミーティングでの議事録もすべてまとめたりと、投資先企業の中の人のように動きながら支援するのがモットーです。

「旅のインフラ」を目指すトリファの展望

──先ほど目標はもっと高いところを目指しているとおっしゃっていましたが、今後の展望や、トリファとして目指していきたいビジョンを改めて伺えますでしょうか。

嘉名:トリファというサービス名は「トリップのインフラ」

また、日本人だけでなく海外の方に使っていただけるサービスにもしていきたいですね。領域と地域の2つの軸で横に展開していく。これが今後トリファとして求められる次の“筋肉”だと考えていますし、大きな挑戦です。VUTと歩んだことで得られた知見をもとに、「トリップのインフラ」

※所属、役職名、数値などは取材時のものです

(取材・執筆:Universe編集部)