Deep Techスタートアップこそ知っておきたい「知財の戦術」

Deep Techスタートアップが知財を事業に活かす方法について、4つの観点からまとめました。共同研究や資金調達、ビジネスモデルの構築など、知財が活きる具体的な場面と併せて紹介しています。

グローバル・ブレイン(GB)で投資先企業の知財支援を担当している廣田です。

「Deep Techスタートアップでは知財が重要である」という認識を疑う人は少ないでしょう。最先端技術を扱うなら特許取得は当然である、と考えるのは直感的には正しいように思えます。ただ、保有する技術の模倣が難しい場合、必ずしも特許取得を急がなくてもよいという見方があることも事実です。

こちらの記事でも述べた通り、技術的優位性が低いスタートアップの場合は、特許でMoat(参入障壁)を築けるので事業に与える知財のインパクトは大きいです。

一方で、技術的優位性が極めて高いDeep Tech領域では、その技術自体がMoatになり得ます。特許がなくても技術の模倣が困難な量子コンピュータや宇宙関連スタートアップなどでは、特許取得の優先度を下げて他の施策にリソースを投下しても良いという考え方は一理ありそうです。

では、Deep Techスタートアップが事業を伸ばすために「Moat構築以外」で知財・特許を活用できる余地はないのでしょうか。本記事では、4つの戦術的な観点から考察してみたいと思います。

1. 事業のサステナビリティの観点

まず、知財・特許を意識しておかないと事業を継続していく上で後々困る観点を2つ挙げてみましょう。

適切な技術承継

Deep Techスタートアップの多くは、大学や研究機関にルーツを持っています。研究成果の権利を適切に承継できているかどうかは、スタートアップが事業を行う上で前提条件です。

また、スタートアップにとって不可欠な資金調達では、法務・知財デューデリジェンスにおいて、以下のような点がチェックされます。

-

特許の譲渡やライセンス契約が適切か

-

契約上のリスクや制約が将来の事業展開を妨げないか

IPO時にも技術承継は審査対象です。東証のグロース市場への新規上場に関するガイドラインでも、大学発ベンチャーでは必要な知的財産権について譲渡を受けていることが必要とされており、ライセンスを受けている場合には複数の観点で合理的な説明が求められると記載されています。

このように、資金調達やIPOなどの場面でも、知財に関する対応をしておかないとリスクが生じてしまう恐れがあります。

FTO(Freedom to Operate):他社権利の侵害回避

特許は「取得」するだけでなく、「他社の権利を侵害せずに事業を展開できるか」を確認する視点(FTO:Freedom To Operate)も重要です。このFTOを意識して知財活動を行っていれば、権利侵害リスクを避けて事業を継続することができます。

Deep Tech領域の場合、技術レベルが高いことから相対的に特許が取得しやすいため、領域によっては多数の出願が行われます。たとえば、半導体業界には多くの特許が存在しており、特許による訴訟やクロスライセンス(複数企業間で権利をライセンスし合うこと)も積極的に行われる傾向にあります。

量産化や製品の市場投入のタイミングで想定外の権利侵害リスクが顕在化すると、事業計画全体が崩れかねません。FTOの観点は「攻め」ではなく「守り」の知財活動ですが、事業の継続性を支える上で欠かせない要素になります。

2. 事業戦略の観点

次に、スタートアップの事業戦略上で知財が活きる場面についても考えていきます。

アライアンス:提携交渉のカードとしての知財

Deep Techスタートアップでは、研究開発段階におけるPoCや共同研究開発、量産段階における製造連携など、さまざまな点で企業や研究機関との提携が不可欠です。そうした場面で、自社の交渉力を強めたり、成果の取り扱いを明確化させたりするために知財が重要になります。

まず、パートナー企業とのアライアンスにおいて、自社の知財を上手くアピールできれば、自社と組むインセンティブを与えられて交渉力を高めることができます。

特に、パートナーとなるのが大企業であればあるほど、「なぜ自社単独で開発をしないのか」「他によりよい技術を持つ企業は無いのか」といった社内議論がなされます。

こうした交渉相手であっても、自社独自の知財・特許を保有し、「このスタートアップとでないとプロジェクトを推進できない」と認識させられれば、わかりやすい提携インセンティブをもたらすことができます。

また、交渉力の話にも関連しますが、PoCや共同研究開発で生まれる大きな論点の1つが開発成果の取り扱いです。

大企業などとゼロからプロジェクトを進める場合、その成果である権利は折半、または「費用を負担している大企業側が権利を持つべきだ」といった話になりやすく、スタートアップにとって不利な条件になりやすい構造があります。

スタートアップが共同プロジェクトの前から知財・特許(バックグラウンドIP)を保有していれば、そのうえに積み上がる成果に絞って交渉しやすくなります。また、仮に共同開発の費用を提供していなくても、バックグラウンドIPを利用しているという点で自社の寄与をアピールしやすくなり、交渉を優位に進めることが可能です。

ビジネスモデルの多様化

単なる受託開発や、自社ですべてを完結させるようなビジネスモデルではなく、多様な事業モデルを実現するために知財を活用することができます。たとえば、ハードウェア系のスタートアップであればファブレスでの製品化を、製薬系のスタートアップであれば製薬企業へのライセンスアウトを行う場面などです。

具体的な事例を2つご紹介します。

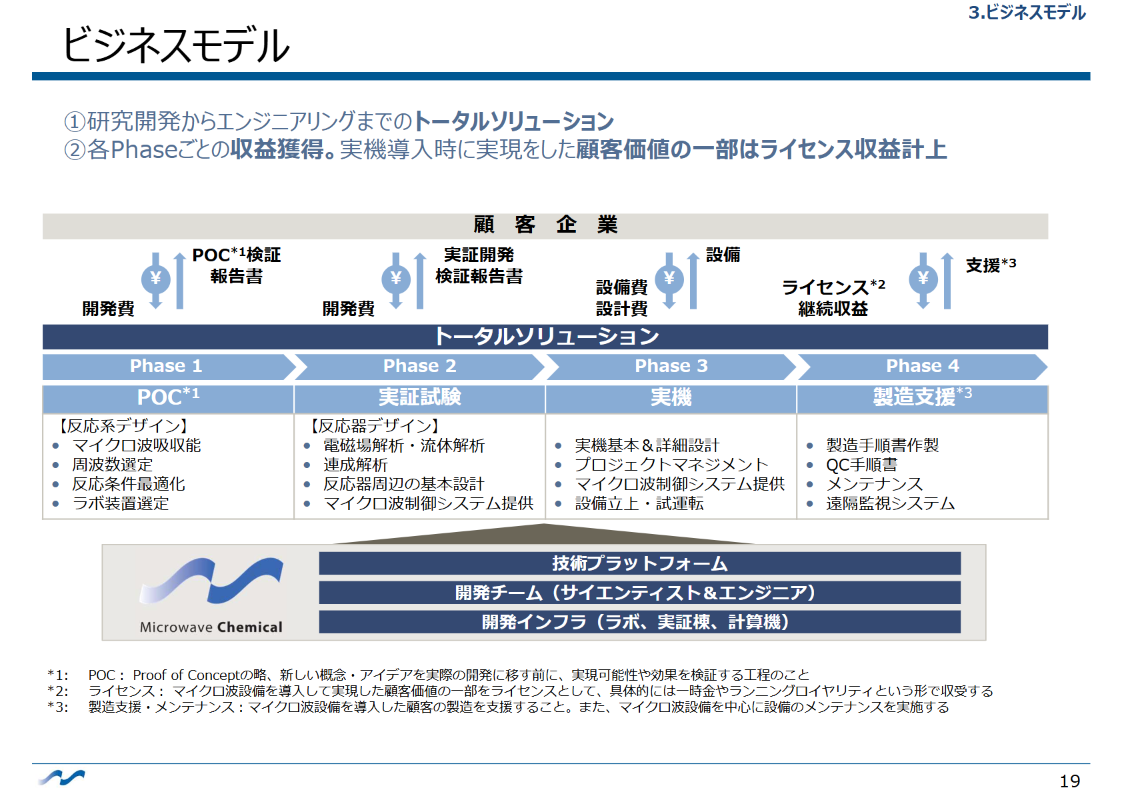

1つは、電子レンジにも使われている「マイクロ波」を活用して、化学製品の生産事業を行うマイクロ波化学です。彼らは顧客である化学メーカーなどに対して、研究開発からエンジニアリングまでのソリューションを提供。最終的にはマイクロ波で製造した製品を販売するのではなく、操業に必要な技術パッケージをライセンスし、継続的な収益を確保しています。

2つめは、AIを活用したサービス開発を行うエクサウィザーズです。同社は、AIプラットフォーム事業において個別顧客との案件で得られたアルゴリズムやデータを蓄積し、自社のAIプロダクト事業に活用しています。個別顧客との案件で生じた開発成果を知財として獲得していなければ、このようなビジネスモデルを展開することはできません。

このように、単なる受託開発のようなビジネスモデルで終わらせずに、自社により有利な収益構造を作るために知財・特許を活用していくことができます。言い換えると、適切な知財・特許を取得しておくことで、事業戦略やビジネスモデルの選択肢を増やすことができます。

3. ファイナンスの観点

資金調達でのアピール

Deep Tech領域では事業化までに時間がかかるため、アーリーフェーズの資金調達では売上などの定量実績を伝えづらい場合が多いです。その際、知財は非財務的な成果として投資家にアピールできる数少ない要素になります。

「事業化に向けて技術開発がどの程度進捗したのか」「その結果として技術優位性がどの程度あるのか」などを説明するために、技術開発の成果や競合優位性の観点で知財・特許を活かすことができます。

ただし、「特許がXX件ある=企業価値がXX円上がる」というような単純な評価にはなりません。重要なのは、その知財がどのように将来の事業成長や競争優位性に貢献するのかを、具体的に説明することです。

-

技術の独自性

-

市場での差別化

-

将来の収益化可能性(例:ライセンス収入の可能性)

などの文脈と結びつけて語れる知財は、信頼性のある資産としてファイナンス面でも有効に機能します。

4. 組織マネジメントの観点

研究開発者へのインセンティブ付与

優秀な人材をマネジメントし、競争力を担保するという観点でも知財を活かせる場面があります。

Deep Techスタートアップにおいて最も重要なアセットは「人」、つまり高い専門性を持つ研究開発者です。彼らが持つ技術やノウハウは企業の競争力の源泉となります。

裏を返せば、こうした技術や情報は個人に紐づく側面が強く、人材とともに流出するリスクを伴っているとも言えます。

そこで必要なのが、技術やアイデアを特許化したり、ノウハウを見える化して営業秘密として管理したりして、知財を企業に正しく蓄積することです。優秀な人材の技術やノウハウが企業に蓄積されると、他の企業で類似する研究開発をするのが難しくなります。結果として、人材が自社に定着するインセンティブになり、競争力を維持することが可能です。

知財は「技術を事業に活かす」ために設計する

Deep Techスタートアップにとって、知財は確かに重要な経営資源の1つです。しかし、「Deep Techだから特許が重要」と盲目的に捉えてしまうと、本質を見失う危険性があります。

知財はそれ単体で価値を持つものではなく、事業と結びつくように設計されてはじめて真価を発揮します。本記事で紹介した4つの戦術的な観点をもとに、自社の技術・事業・組織にとって「本当に必要な知財活動とは何か?」を考えることが、戦略的な知財活動の第一歩です。今回の内容が、Deep Techスタートアップに取り組む皆さんの知財活動に少しでも役立てば嬉しく思います。

(執筆:廣田 翔平、編集:Universe編集部)

廣田 翔平

Investment Group

Partner

Patent & Trademark Attorney

2020年にGBに参画。知財チームを立ち上げ、投資時の知財DD業務と投資先に対する知財支援業務に従事。2013年弁理士登録。