特許でMoatは作れるか?

特許でMoat(参入障壁)を作れるのか。作れるのであればどのように作りにいくべきかについての考えをお伝えします。

執筆:廣田 翔平、編集:Universe編集部

グローバル・ブレイン(GB)

投資先企業を支援する中で、特許でMoat(参入障壁)

事業領域ごとに特許の重みは違う

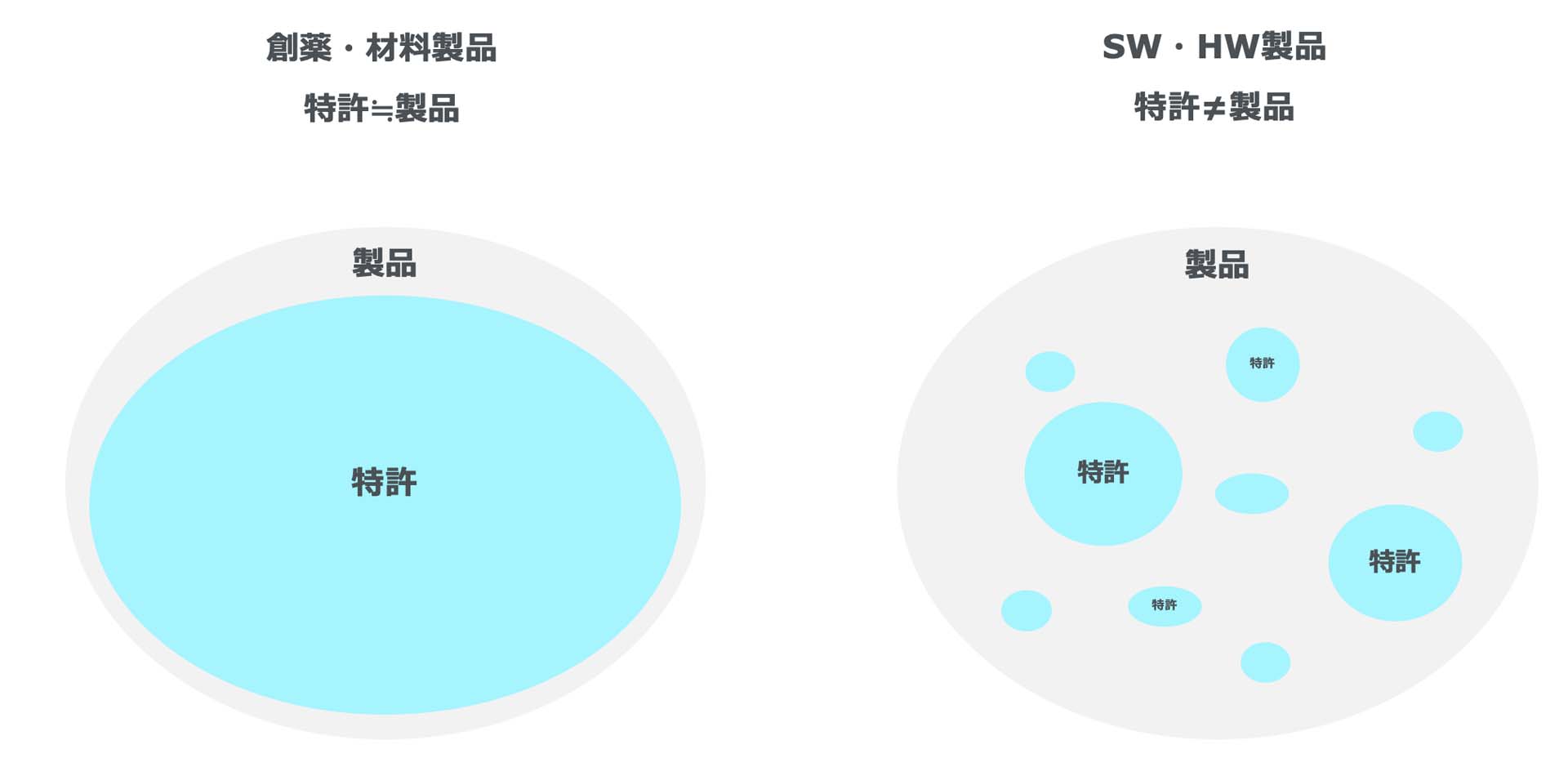

一般的に創薬や材料など特許の強みが出やすい領域と比較すると、ハードウェアやソフトウェアを扱う領域は特許の重要性が低く、特にSaaSなどのソフトウェアは一段と重要性が低いものと考えられていると思います。

創薬や材料の領域では物質特許=製品であり、数個の特許で製品そのものを守れます。それに対し、ハードウェア製品やソフトウェア製品においては、基本的に製品・プロダクトと特許が一致しません。特許で保護されるのはその製品の一部のみであり、1つの製品において数十、多いと数百の特許が存在します。

また、特許は1件1件の質によってその権利範囲が異なるため、ハードウェア・ソフトウェア製品の場合には、大小さまざま特許が含まれることになります。結果として、これらの領域では相対的に特許の重要性が低くなるのです。

技術的な優位性が高くないときほどMoatが必要

上述の観点とは別に、技術的に模倣が容易なプロダクトの場合こそMoatが必要であり、重要な機能で特許取得できたときのインパクトは大きいと考えられます。

SaaSなどのソフトウェアサービスは、お金とエンジニアさえいればプロダクト自体を模倣できてしまうことが多いです。先行者が見つけた新たな有望市場も、その市場が有望であればあるほど多くの企業が参入してくるという事業上のリスクもあります。このような場合こそ、Moatをどう構築するかが重要で、Moatとなるような特許を取得できると価値は高いです。

では、創薬・材料のような領域以外においても、特許によってMoatの構築は可能なのか。可能だとすればどのような観点で検討すべきかについて考えていきます。

特許によるMoat・競争優位性の考え方

上述のとおり、ほとんどの領域において単一の特許でカバーできることはなく、特許単独で大きなMoatにはなりません。一方で大きなMoatとはなんでしょうか?

PayPalの創業者であるピーター・ティールは、著書「Zero to One」

-

プロプライエタリ技術(独占的に保持された技術)

-

ネットワーク効果

-

ブランド

-

スケールメリット

この4条件を押さえることが大きなMoatにつながると言えそうです。

ただし特許という観点で考えたとき、関係するのはプロプライエタリ技術だけで、いわゆるDeep Tech企業に限った話にも思えます。では、残りの3条件は本当に特許と無関係なのか。そのことについて考えてみます。

ネットワーク効果、ブランド、スケールメリットを獲得するためには、多くの時間や労力が必要となります。ネットワーク効果は数が増えることで働くため、まず自社の製品やサービスのユーザー数を増やすことが重要です。そうなればネットワーク効果でユーザー数が自己増殖的に大きくなっていくため、強力なブランドとスケールメリットも生まれ始めます。

つまりユーザー数の規模とその継続利用率が、残りの3条件にも深く関わっているということです。

そう考えていくと、多くのユーザーに継続利用してもらう=PMF(※1)

(※1)

PMFによるTAMの拡大と特許

昨今のソフトウェアサービスにおいて、特定の単一機能で大きな市場・顧客をカバーできるものではなくなってきていると思います。ZoomやSlackなどのビデオ会議やチャット機能といった、単一機能で大きな事業を作ることができる市場はほとんど残っていないでしょうし、Zoomもビデオ会議機能だけでなく、スケジューラ等との外部連携、ウェビナー機能、翻訳機能など複数の機能で差別化を図っています。

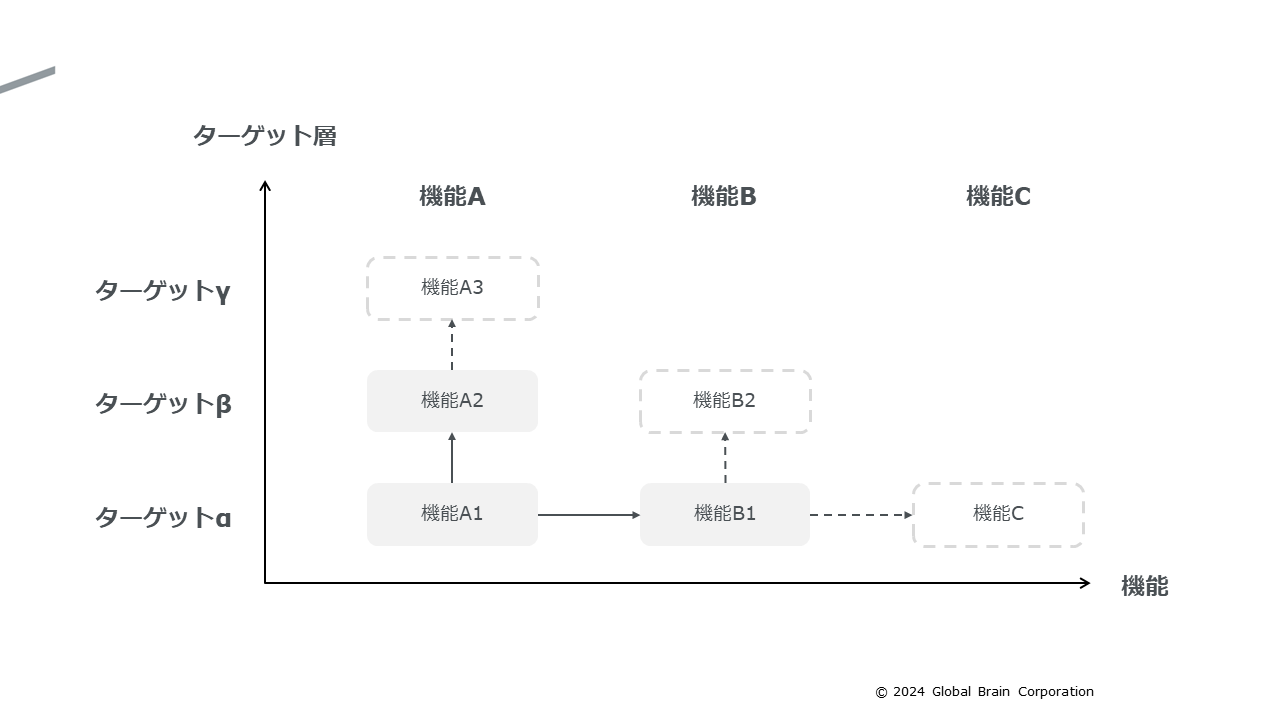

ここでPMFとTAMの関係を、下図のように機能軸とターゲット軸に分けて考えてみます。

例えば特定のターゲット層αに対して、機能A1の提供から事業を開始したとします。ターゲット層αに対しては、さらに機能B1、C1を提供していくことで、ARPU/ARPAの向上や解約率の低減につなげ、事業成長を狙っていくケースが考えられます。そこから別のターゲット層βに対し、機能A1をカスタマイズしたA2を提供することで、ターゲット層βに対してもPMFを達成し、TAMを拡大させることができるかもしれません。

それぞれの機能が小さなPMFに寄与し、全体として大きな市場のPMFを達成している状態です。このような場合にはPMFとTAMの拡大に合わせて特許出願を積み重ねることで、大きなMoatを構築できる可能性があります。 具体例として、スマートバンクのB/43を例にしてみます。

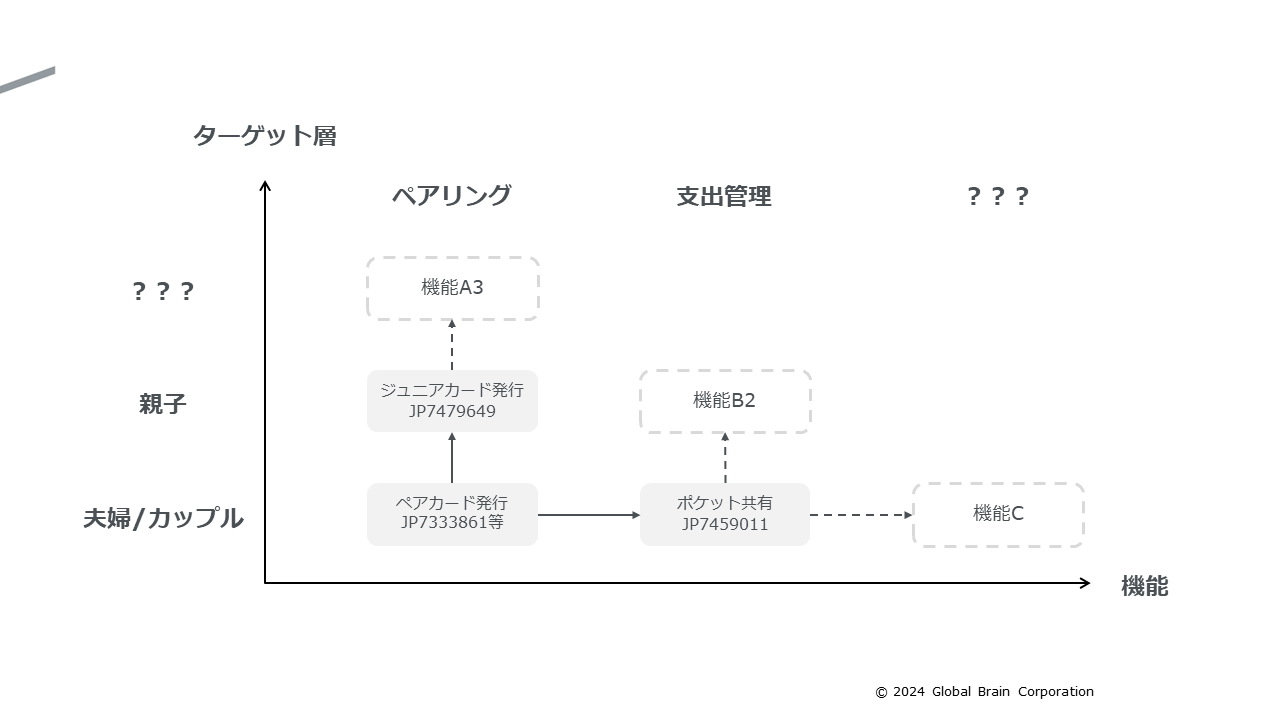

B/43では、夫婦やカップルなどの二人の家計をターゲットにしたペアカードについて、カード発行する際のペアリング機能の特許(JP7333861号、JP7195031号)

ターゲットと機能の2軸のマトリックスの中でポイントとなる部分を複数の特許で保護することで、少なくとも類似するサービスの提供は難しくなっています。

後発サービスが出てこない間に、スイッチングコストの高いペアカードやジュニアカードのサービスで先行できるため、ブランドやスケールメリットでも有利に働き、大きなMoatが徐々に構築されていく可能性があります。B/43のMoatについては特許の件も含め、CEOの堀井さんのnoteにて触れられているのでご参照ください。

どのポジションを守るのか?

もう1点、別の角度から事例とともに特許とMoatの関係を見ていきます。

特定の市場においてすでに競合がいる場合、他社と異なるポジショニングで競合と差別化を図ることがあります。そういった際には、自社のどのようなポジショニングを守りたいのかも重要な視点です。

こちらについては、Luupの特許を例にして説明したいと思います。

ご存じの方も多いように、Luupは電動キックボードや電動アシスト自転車などの電動マイクロモビリティのシェアリングサービスを提供しています。電動アシスト自転車のシェアリングサービスはドコモが先行して提供しているため、後発として小型モビリティのシェアリングサービスに参入した形です。

こちらの記事にもあるように、Luupはポートの密度を上げることを戦略的に掲げています。ポートを密集させて利便性を向上させることでユーザー数の増加につながりますし、ユーザー数が増えればポートをさらに増やすことができます。このサイクルを回すことでポートとユーザーのネットワーク効果が高まれば、スケールメリットも出てくるため、大きなMoatを構築できるというわけです。

Luupは10件を超える特許出願をしていますが、その中に目的地ポートの予約機能に関する特許(JP6785021)

ポート密度を高める戦略を進めるLuupですが、都心であればあるほどポートの設置スペースが限られるため、できるだけ小さいポートを確保する必要があります。ただ、小さなポートはその分埋まりやすいですし、もし満車となったポートにモビリティを停められてしまうと、不動産オーナーや管理者としてはポートを提供しにくくなってしまいます。

このような背景から、目的地を事前予約できるサービス設計は近距離密集型モデルにとって非常に重要です。Luupは目的地ポート特許を保持したことで、一定の牽制力を発揮できるようになりました。実際、ドコモのシェアリングサービスでは目的地ポートを予約することができません。筆者自身、目的地に到着してもポートが満車になっていた経験があります。

まとめ

このように、Deep Techのような領域のプロダクトやサービスでなくても、PMFに寄与する機能や技術に対して地道に特許を積み重ねていくことで、全体として大きなMoatを構築できる可能性は十分にあります。

そしてそもそもですが、特許によるMoatを考える上で重要なのは、守りたい機能やポジショニングはあるのか、守れるとしたらどの程度の範囲なのか、守れる領域の価値は特許活動に必要なリソースやコストと見合うのかなどを、適切に判断することです。結果として特許が必要であれば戦略的に取り組み、不要であれば特許出願は実施せずに事業展開していくのがよいと思います。

自社の事業に応じた意思決定を図ることになった際に、本記事が少しでもお役に立てば幸いです。

参考文献等

-

Zero to One─ピーター・ティール(著)

-

電動キックボードのLuupが45億調達。「近距離密集型」モデルで見えた、黒字化の道筋 | Business Insider Japan

廣田 翔平

Investment Group

Partner

Patent & Trademark Attorney

2020年にGBに参画。知財チームを立ち上げ、投資時の知財DD業務と投資先に対する知財支援業務に従事。2013年弁理士登録。