スタートアップが活用できる国の補助金──2025年最新情報

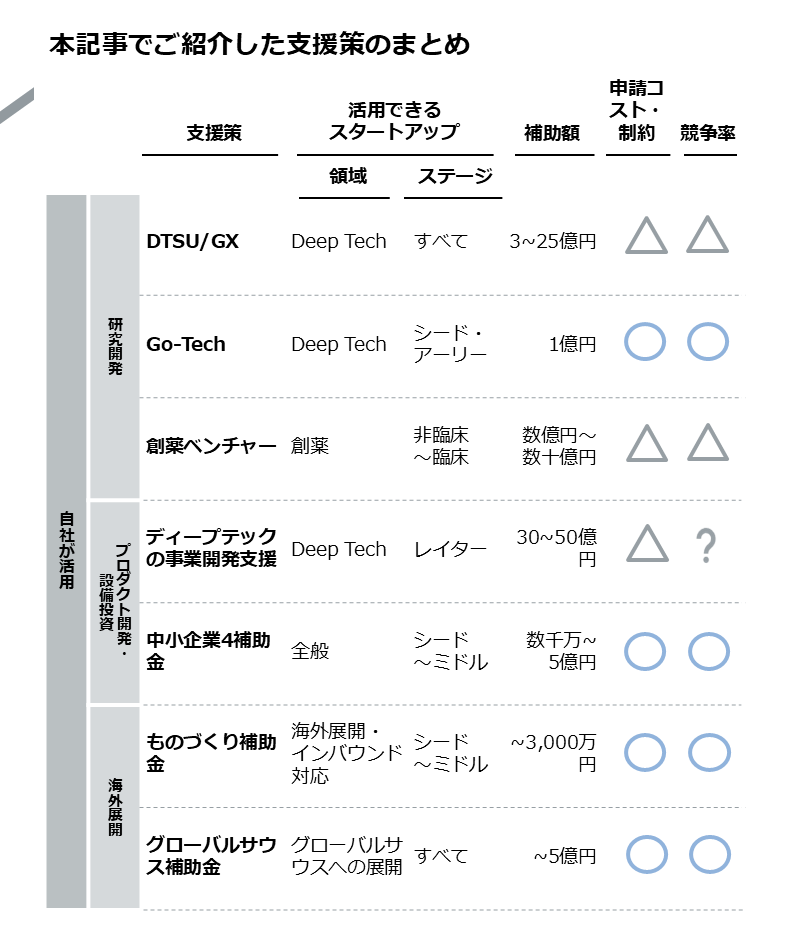

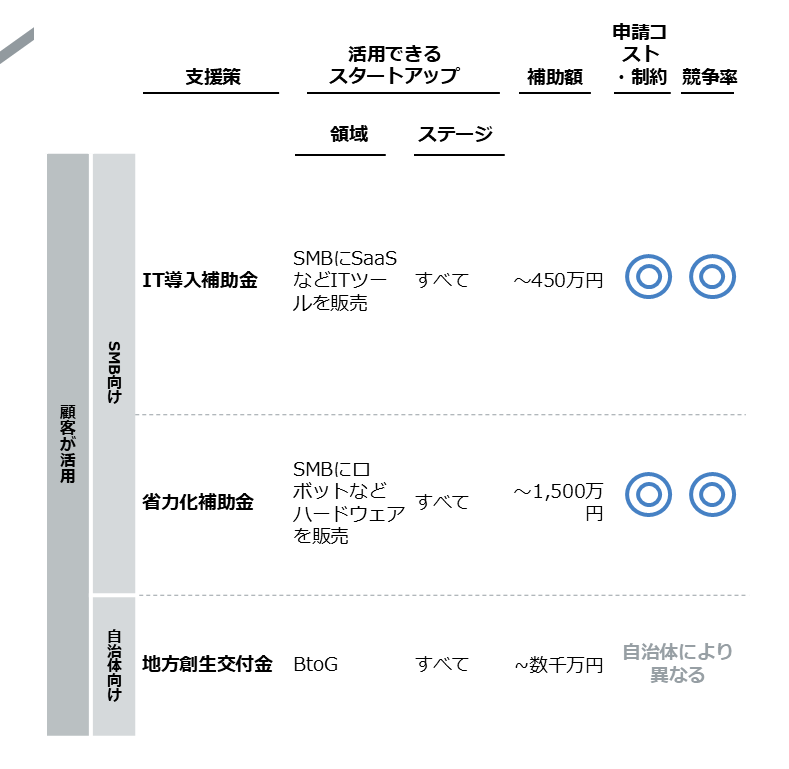

2025年に活用可能な国の支援策のうち、スタートアップに広くニーズがある10の補助金を解説します。

執筆:河原木 皓、編集:Universe編集部

グローバル・ブレインで投資先企業のGovernment Relations(GR)

以前の記事で紹介したとおり、スタートアップにとってのGRは、事業成長を目的として行政と関わる活動全般を指します。

このうち、国の補助金の活用は、研究開発の加速や顧客の導入コスト低減など、事業に大きな効果をもたらす可能性がある手段です。スタートアップ向けの支援メニューや予算額はここ数年で大幅に増加しており、現在スタートアップが活用できる補助金は100以上にものぼります。

しかし、数が増えたことで制度全体は複雑化しており、また毎年少しずつ制度変更も行われています。そのため多くのスタートアップからは「数が多くて全体像が分からない」

そこで今回は、2025年に活用可能な国の支援策のうち、スタートアップに広くニーズがあると考えられる「10の補助金」

(※記載の内容は記事公開時の情報です)

補助金を探す際のポイント

各補助金の解説に入る前に、どのような視点で自社に関係する補助金を探せば良いか、ポイントを2点ご紹介します。

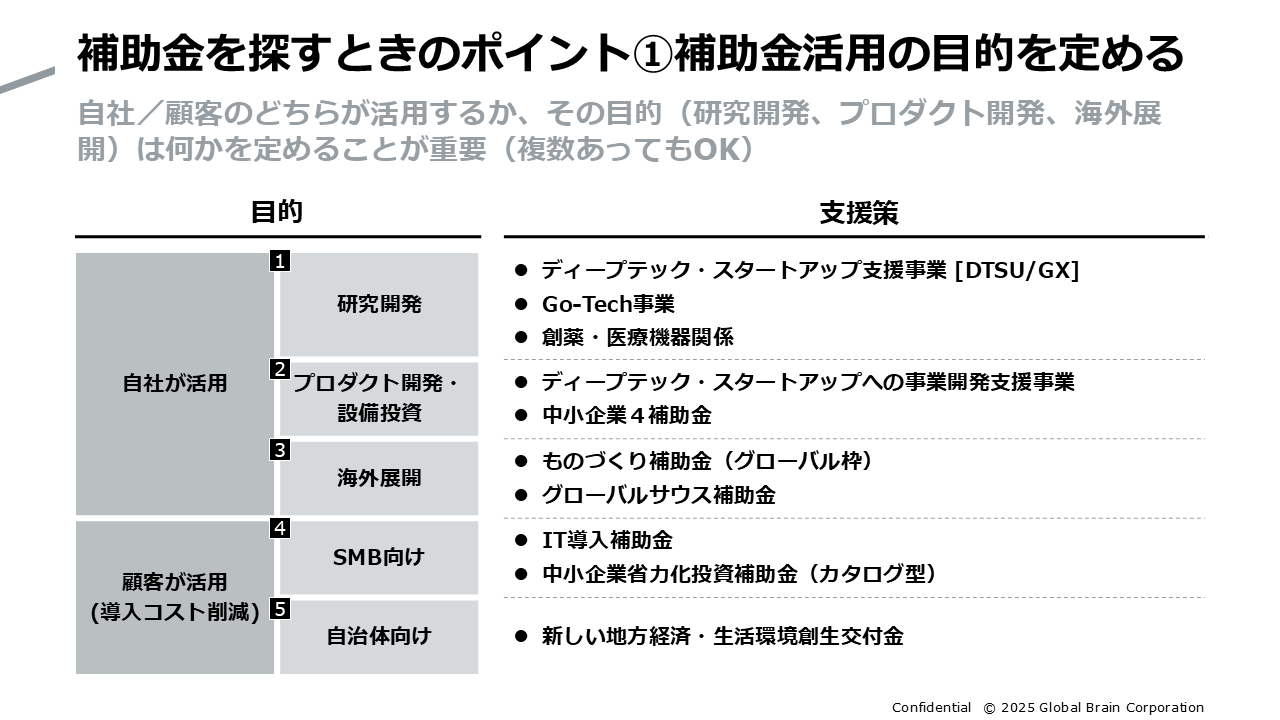

1.補助金活用の目的を定める

まずは、自社または顧客のどちらが補助金を活用するのか、その目的は何かを明確にすることが大切です。目的は複数あっても構いません。

たとえば、自社が活用する場合の主な目的として、研究開発の加速、プロダクト開発や設備投資への活用、海外展開の加速などが考えられます。

また、顧客に対して自社プロダクトと補助金活用をセットで提案することで、自社プロダクトの導入コストを下げるといった目的も考えられます。

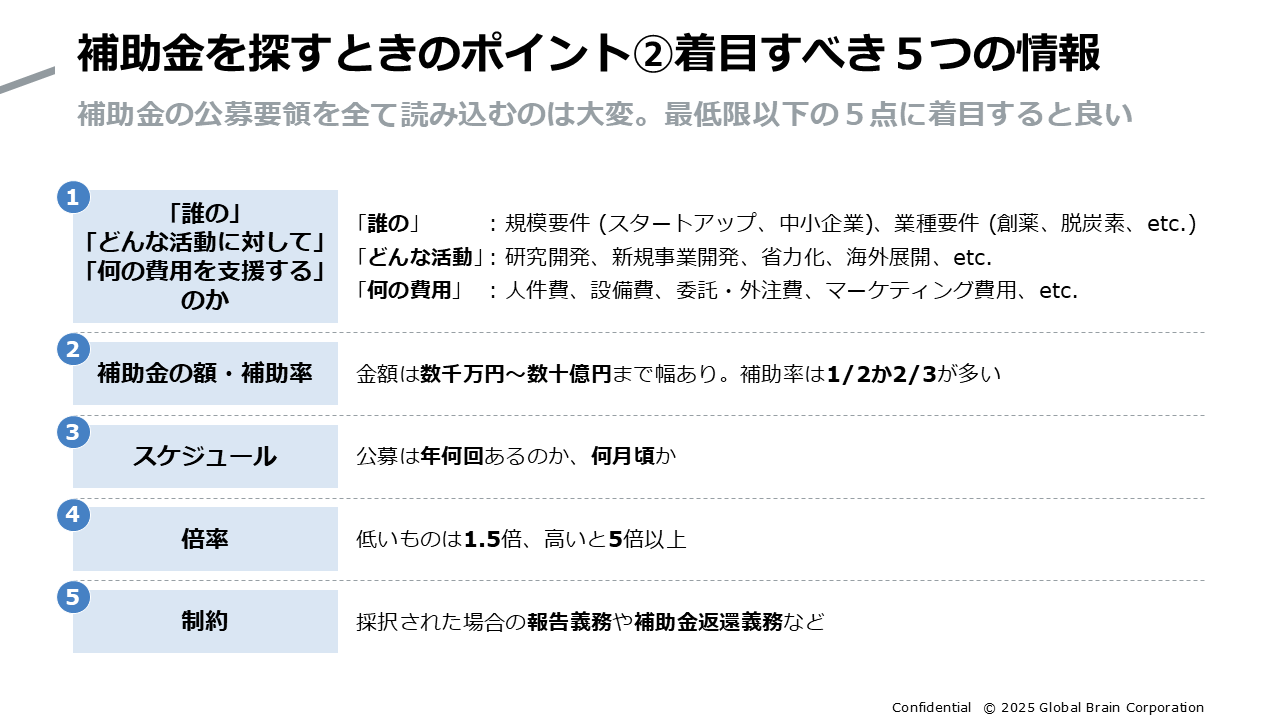

2.着目すべき5つの情報

補助金活用の目的が決まり、具体的な補助金候補が見つかったら、次に確認すべきことは「この補助金の要件に自社はフィットするのか?」

これを把握するためには補助金の公募要領を読む必要がありますが、非常にボリュームが多いため、すべてを読み込むには時間がかかりすぎてしまいます。効率的に情報を整理するためには、以下の5点に着目するとよいでしょう。

(1) 「誰の」

会社の規模や業種の要件はあるのか(誰の)

(2) 補助金の額・補助率

今回ご紹介する補助金も、補助上限額は数千万円〜数十億円までと幅広いため、自社の資金調達ニーズに照らして適切なものを選ぶ必要があります。また必ずしも必要な費用の全額が補助されるわけではなく、補助率(実費に対する補助額の割合)

(3) スケジュール

公募スケジュール(年に何回、何月頃)

(4) 倍率

過去の採択実績を見ることで倍率が分かります。低いものは1.5倍、高いと5倍以上になることもあり、採択可能性を考える上でも押さえておきたいポイントです。

(5) 制約

採択された場合の報告義務や補助金返還義務などの条件も補助金によって異なるため、事前に把握しておくことが重要です。

主な補助金のご紹介

ここからは、主な補助金を目的別にカテゴリ分けしてご紹介していきます。

【自社が活用×研究開発】

Deep Tech領域向け、もしくはGX(グリーントランスフォーメーション)

Deep Tech領域向けの制度では、スタートアップが行う研究開発や量産化実証に対して、人件費、機械設備費、外注・委託費などが補助されます。上限額はスタートアップのステージにもよりますが3~25億円と大きく、Deep Tech領域であればテーマは幅広く受け付けています(医薬品と原子力を除く)

ただし、以下のような点には注意が必要です。

・ 締切の6ヶ月前以降にVCなどから出資を受けることが必要。補助金の上限額があり、出資を受けた額の2倍まで

・ 詳細な研究計画・事業計画や費用積算の作成など事前準備に大きなコストを要する

・ 倍率は5倍以上になることもあり競争率が高い

一方、GX領域向けの制度についてはVC出資要件がありません。脱炭素領域であればこちらへの応募を検討してもいいと思います。

中小企業が行う研究開発に対して、人件費、機械設備費、外注・委託費などの一部を補助する制度で、こちらもDeep Tech領域のスタートアップが活用するケースが多い補助金です。前述のDTSU/GXと比べると補助上限額は低いですが、倍率は例年2倍程度と比較的高くありません。

上限額は3年間で9,750万円(年間4,500万円以内)

また、以下の点に注意が必要です。

・ 国が指定する分野が対象であること(IT、製造、バイオなど幅広いが要確認)

・ 中小企業の要件(業種ごとに従業員・資本金の要件あり)

・ 単独申請できず、大学・公設試験研究機関などと共同申請する必要があること

- 創薬・医療機器関係の補助金

創薬・医療機器については、領域に特化した支援メニューがありますので、代表的なものをご紹介いたします。

創薬領域のスタートアップが行う研究開発に対して補助する制度。VC出資額の2倍までを国が補助する点、年4回公募がある点など、DTSU/GXとほぼ同じスキームです。ただし、国の機関(AMED)

厚生労働省による新制度であり、本記事の公開時では詳細未発表ですが、創薬領域のスタートアップに対して、研究開発支援や資金提供が行われる見込みです。創薬スタートアップの皆さんは今後詳細情報をチェックすることをお勧めします。

こちらも経済産業省による新制度であり、同じくまだ詳細未発表ですが、海外展開を見据えた医療機器開発を行う中小企業やスタートアップに対して支援が行われる見込みです。4月上旬に公募開始予定のため、医療機器開発を行うスタートアップであればチェックいただけると良いかと思います。

経済産業省による新制度であり、こちらも現時点で詳細未発表ですが、こちらも医療機器開発を行う企業への支援が行われる見込みです。AMEDという国の機関が執行予定ですので、今後公募情報をチェックいただけると良いかと思います。

【自社が活用×プロダクト開発・設備投資】

2025年の新制度です。研究開発段階を終えたスタートアップが行う大規模な設備投資などに対して、30億円(GX領域は50億円)

国が大まかなテーマを設定しており、2025年4月締め切りの第1回公募では、医療機器・ヘルスケア、スマート農業/バイオマス、蓄電池の3領域が対象です。今後も複数回公募予定で、テーマ設定に関する意見も随時受け付けています。特にレイター期のスタートアップで大規模な設備投資のニーズがある場合は活用を検討してみてはいかがでしょうか。

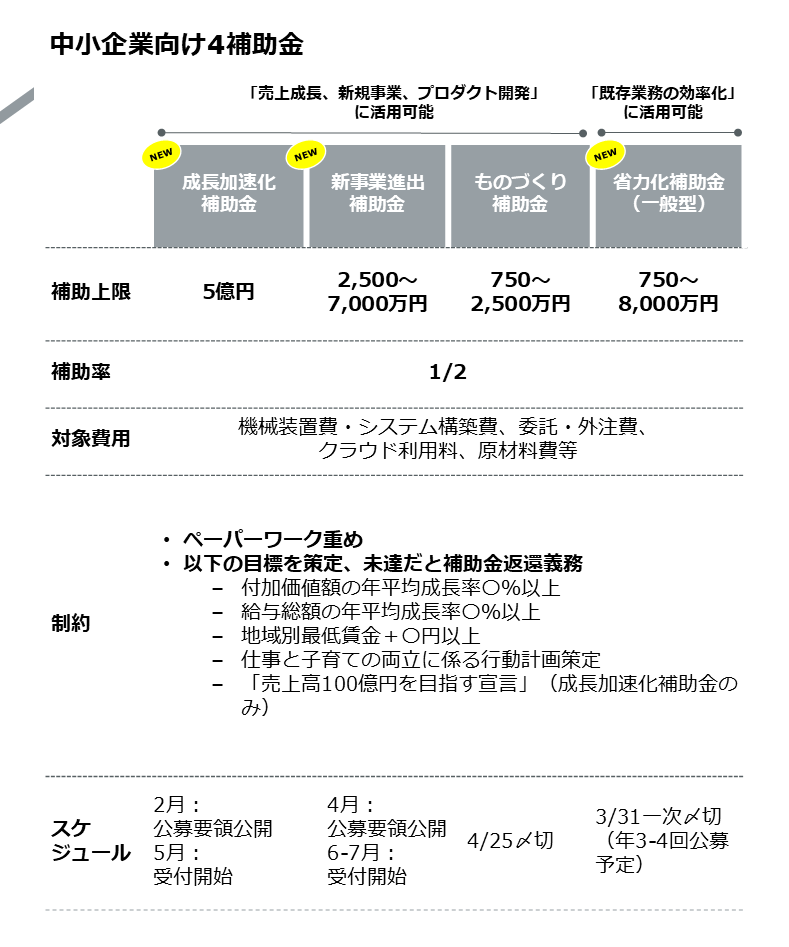

- 中小企業向け4補助金

これまでDeep Tech向けの補助金をご紹介してきましたが、以下はDeep Techでなくともプロダクト開発や設備投資などに広く活用可能な補助金です。中小企業向けに、成長加速化補助金、新事業進出補助金、ものづくり補助金、省力化補助金(一般型)

ただし、以下の点、特に補助金返還義務がある点には要注意です。

・ 中小企業の要件(業種ごとに従業員・資本金の要件あり)

・ 付加価値額や給与総額の成長率など、一定の目標達成が求められる。目標未達の場合は補助金返還義務がある

【自社が活用×海外展開】

海外展開やインバウンド対応に取り組む中小企業に対して、上限3,000万円(補助率1/2)

前項の4つの補助金と同様に、中小企業要件を満たすことや目標達成(未達時は補助金返還)

- グローバルサウス補助金 (※リンク先は2024年度事業のページ)

こちらも海外展開に取り組む企業への支援制度ですが、グローバルサウス諸国(ASEAN、インド、中東、アフリカなど)

【顧客が活用×SMB向け】

中小企業がITツールを導入する場合に最大450万円が補助される制度です。ITツールなら何でも良いというわけではなく、ITベンダーは事前に国にプロダクトを登録する必要があります。

スタートアップにとっては、SMB向けにSaaSなどITツールを売るビジネスモデルの場合、顧客にこの補助金を活用してもらうことで、導入コストの低減が可能です(サブスク形式の場合も最大2年分が補助対象となります)

上述のIT導入補助金のハードウェア版とお考えいただければイメージしやすいかと思います。中小企業が省力化に資する製品(ロボット、IoTなど)

SMB向けにIoTや ロボットなど省力化に資するプロダクトを販売する際に、顧客にこの補助金を活用してもらうといった活用方法が考えられます。

【顧客が活用×自治体向け】

以前は「デジタル田園都市国家構想交付金」

これは、自治体がDXや防災など地方創生に繋がるプロジェクトを実施する際に国から交付金を得られる制度です。各自治体はプロジェクト内容に応じて実施企業を募集します。自治体向けのプロダクトを持つスタートアップにとっては、自治体案件を拡大するチャンスでもあります。

まとめ

以上、2025年にスタートアップが広く活用可能な10の補助金をご紹介しました。Deep Techに限らず、プロダクト開発や海外展開、顧客による活用など、さまざまな活用方法があることをおわかりいただけたかと思います。

他方で、国の補助金の活用に当たっては、気を付けるべきこともいくつかあります。

まず、申請準備には相当のリソースがかかります。公募要領の読み込み、コンセプト固め、詳細な費用積算、大量の申請書類作成など、準備に延べ100時間程度を要するケースも珍しくありません。

無事採択された後も、国へのレポーティングや収益の納付など、一定の義務が発生することもよく理解する必要があります。また出資や融資と異なり、補助金は特別な経理処理(人件費、設備費など費目ごとの切り分け、エビデンス収集、事後の精算払いなど)

したがって、補助金獲得を目的化するのではなく、「自社の成長に繋がるか」 「コスト・制約を理解した上でリソースを割くべきか」 という観点で意思決定することが極めて大事です。

私たちグローバル・ブレインは、投資先スタートアップが国の支援策活用を検討する際のアドバイスやサポートを実施しています。勉強会なども随時行っていますので、ご関心のある投資先企業の方はぜひキャピタリストなどを通じてお問い合わせください。

※GB Universeの更新情報はグローバル・ブレイン公式SNSにてお届けしています。フォローして次回記事をお待ちください。

- X:https://twitter.com/globalbrains_jp

- Facebook:https://www.facebook.com/globalbrains.jp/

- LinkedIn(English only)

:https://www.linkedin.com/company/globalbrain/

河原木 皓

Global Brain

Corporate Management Group

Director, Researcher

2023年にGBに参画し、スタートアップ政策関係のGovernment Relations業務や、各国の投資動向の調査などリサーチ業務を担当。