スタートアップESG調査2025|134社のアンケートから見えた現状と課題

独立系VCグローバル・ブレインでは投資先スタートアップへのESG調査を行いました。134社の回答から見えた現状と課題、持続可能な成長に不可欠なESG経営のヒントをお届けします。

独立系ベンチャーキャピタルのグローバル・ブレイン(GB)

グローバル・ブレイン株式会社(GB)

GBでは2021年にESGポリシーを策定し、2024年には責任投資原則(PRI)

本記事では、2025年度の調査結果に基づき、実態調査の概要やスタートアップESGの現状と課題、スタートアップがESGに取り組むべき理由などについて詳しく解説します。

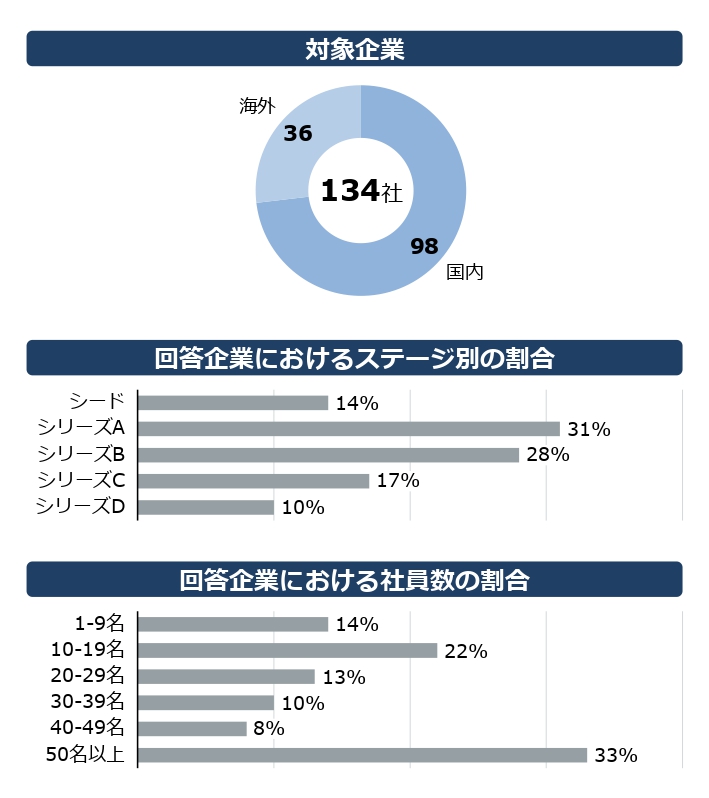

ESG実態調査の概要

目的:IPOを目指す企業としてのESG意識醸成およびESGの実態把握

質問項目:全50問

集計方法:Googleフォーム

調査期間:2025年2月25日(火)

対象企業:国内外のGB投資先企業すべて

回答数:134社(国内企業/98社、海外企業/36社)

調査からわかるスタートアップESGの現状と課題

2025年の結果は、2024年の実績と比較して大きな傾向の変化は見られませんでした。全体的にガバナンスへの対応が最も進んでおり、次いで社会、環境の順で取り組みが進められている傾向があります。

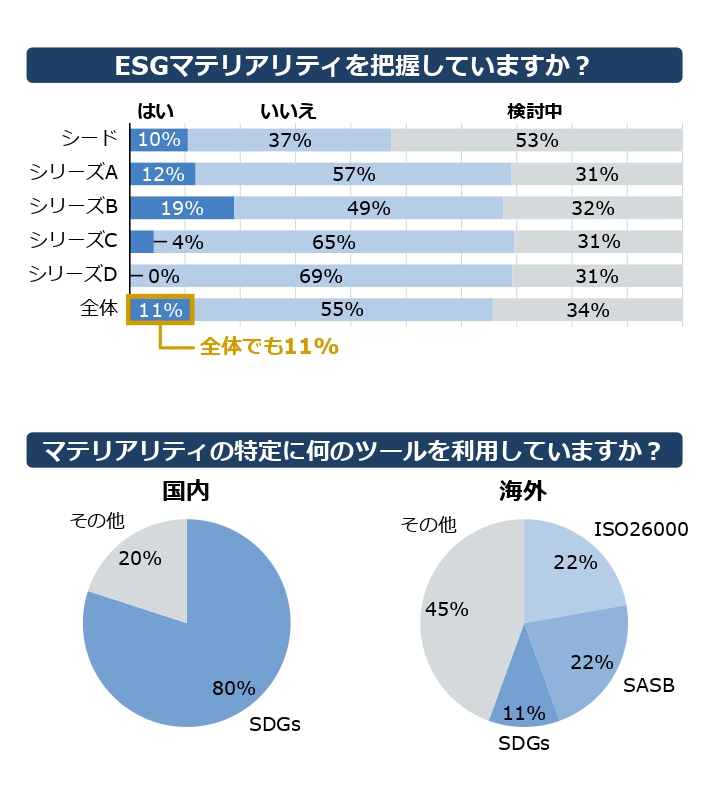

ESGマテリアリティの特定は11%

ESGマテリアリティとは、企業の事業活動や関連するステークホルダーに対して、ESGの観点から特に重要とされるリスクや機会のことです。

ESGの各要素における重要課題をさまざまなプロセスを経て特定し、優先順位付けしたものであり、企業が事業活動において効果的に取り組むべき課題と表現することもできます。

マテリアリティの特定は企業がESGに取り組む際の最初の重要なステップですが、そのための考え方はいくつかあります。たとえば「財務上重要な課題」

今回の調査では、そうしたESGマテリアリティの把握まで着手できている企業は全体の11%であることがわかりました。

スタートアップの場合、事業の方向性が大きくピボットする可能性があることに加え、ESGマテリアリティの特定に割くリソースが乏しいといった事情もあり、現時点での対応は現実的でないと考える企業が多かったと推察されます。

一方で、上場後などを見据えると、ESGマテリアリティの特定はESG取り組み全体の出発点として重要であり、将来的に対応が求められるテーマであることは間違いありません。

さらに、昨今の外部環境などを踏まえると、上場前においてもESG取り組みの重要性が高まることが予想されます。特に、ある程度コア事業が明確になり、それが今後の成長の中核となるフェーズ(たとえばシリーズB、C以降や上場準備・上場前の段階など)

なお今回の調査では、マテリアリティの特定に利用しているツールは国内企業では80%がSDGsを、海外企業ではISO26000やSASB(Sustainability Accounting Standards Board:サステナビリティ会計基準審議会)

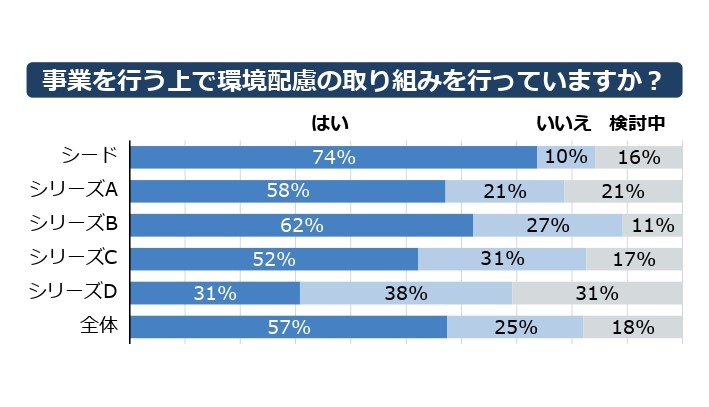

環境:基本的な配慮は多くの企業で進む

環境配慮に関する取り組みは多くの企業で進められていますが、GHG(Greenhouse Gas:温室効果ガス)

環境配慮の取り組み

事業を行う上で環境配慮の取り組みを行っている企業は全体の57%に達しています。

具体的な取り組み例としては、書類のデータ化、節電・節水、CO2排出量が少ない技術の開発、燃費の良い車両への変更、環境マネジメント方針の公表などが挙げられました。

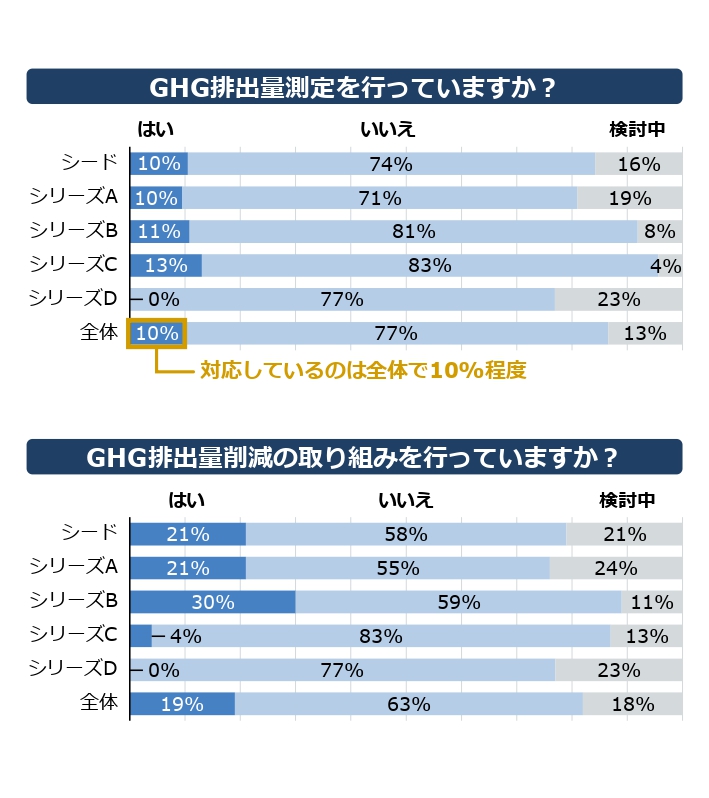

GHG排出量測定の状況

GHG排出量測定を行っている企業は全体の約10%程度。GHG排出量削減の具体的な取り組みを行っている企業も少数派でした。

GHG排出量測定は、特に株式上場を控えたレイター期のスタートアップでは推進しておきたい項目だと言えます。なぜなら、国内では東京証券取引所のプライム市場においてTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)

ステージが後半に差し掛かった企業、特に事業特性上GHG排出量が多いビジネスモデルを有するスタートアップは意識しておきたい項目だと言えるでしょう。

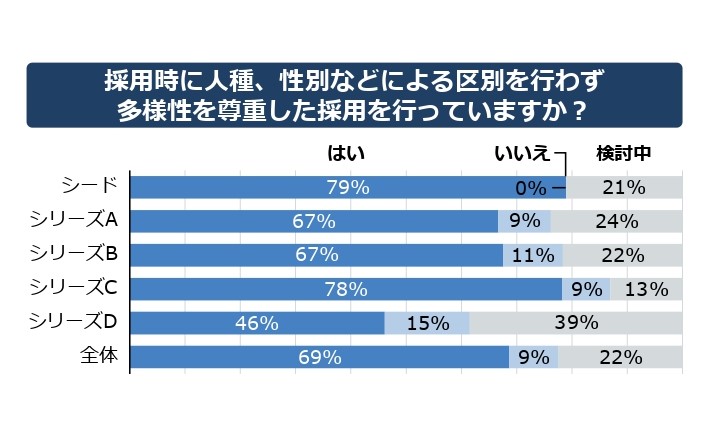

社会:多様性尊重やエンゲージメント向上に高い意識

従業員の採用時や採用後のエンゲージメントに関する取り組みは、多くのスタートアップで対応が見られます。

採用時の多様性尊重

採用時に人種、性別などによる区別を行わず、多様性を尊重した採用を行っている企業は全体の69%に上ります。

具体的な取り組みとしては、複数人での面接実施、面接官研修の実施、能力重視の採用、人材募集要件に性別・人種・言語の制限を設けないことなどが挙げられます。海外企業では採用面接のトレーニングを行うケースも見られました。

従業員エンゲージメント

採用後の従業員エンゲージメントへの取り組みは74%の企業が実施しています。

具体的な策としては、360度評価、従業員サーベイ、ストックオプション発行やトークンの付与、1on1やコミュニケーション促進の懇親会、自社MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)

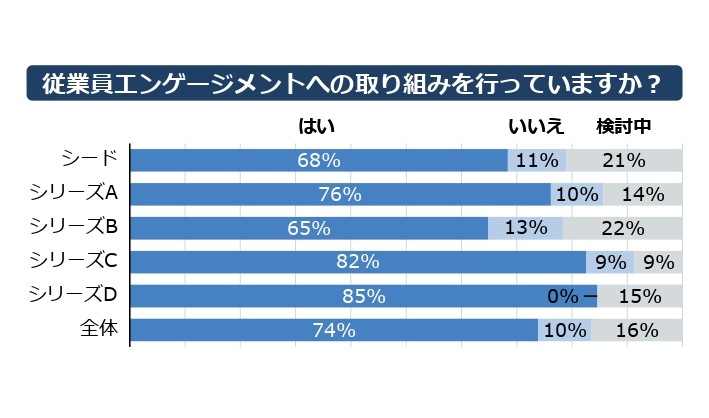

ハラスメント対策・メンタルヘルス・ホットライン

ハラスメント防止策や発生後の対応策、メンタルヘルスや健康へのサポート施策、ホットラインなどの設置については、企業のステージを追うごとに対応率が高まる傾向にありました。

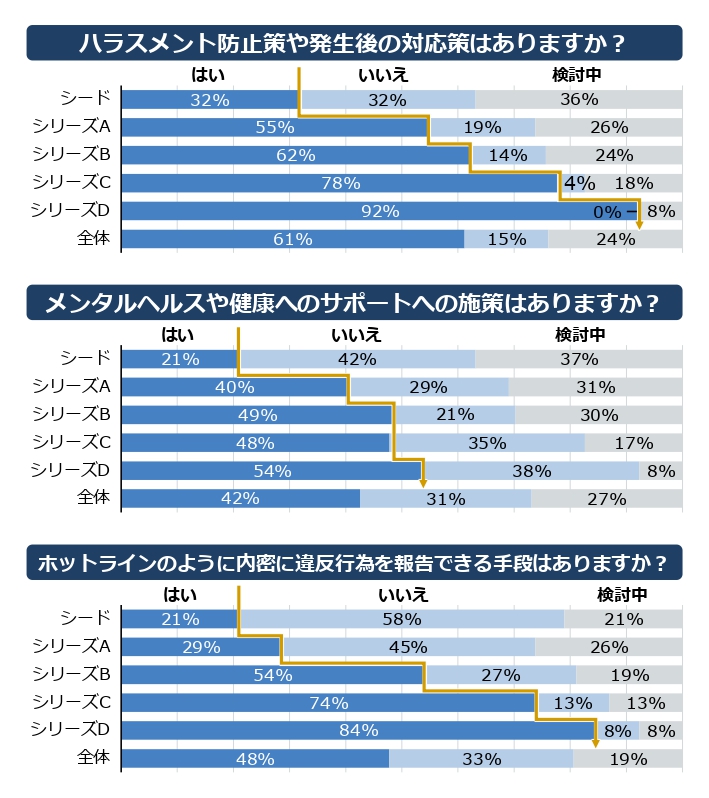

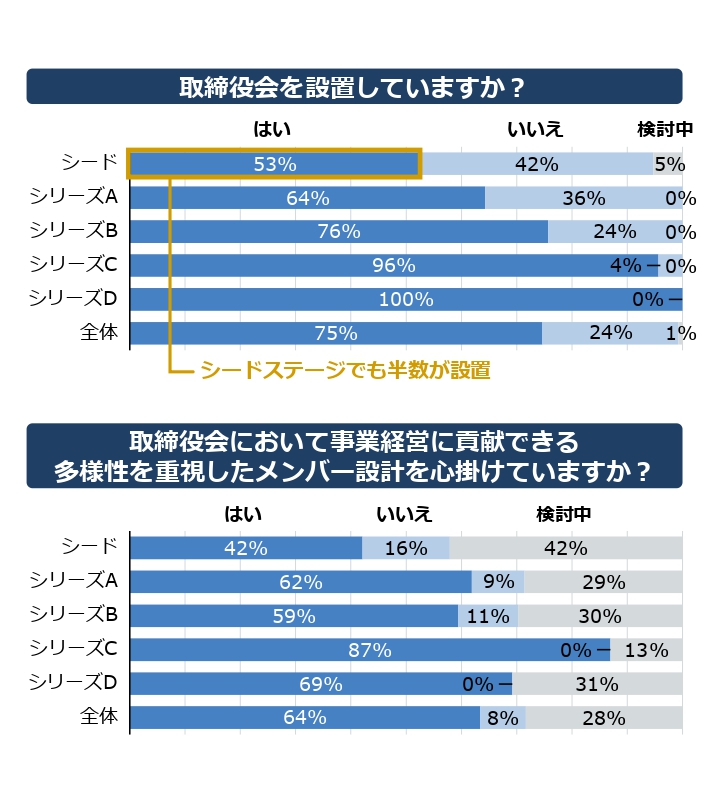

ガバナンス:シリーズが進むごとに体制が強化

ガバナンスに関する取り組みは、環境や社会の項目に比べて最も進んでいることが示されました。

取締役会

取締役会を設置している企業は75%に達し、シードステージにおいても半数以上が設置している状況です。また、取締役会において多様性を重視したメンバー設計を心掛けている企業は全体の63%でした。

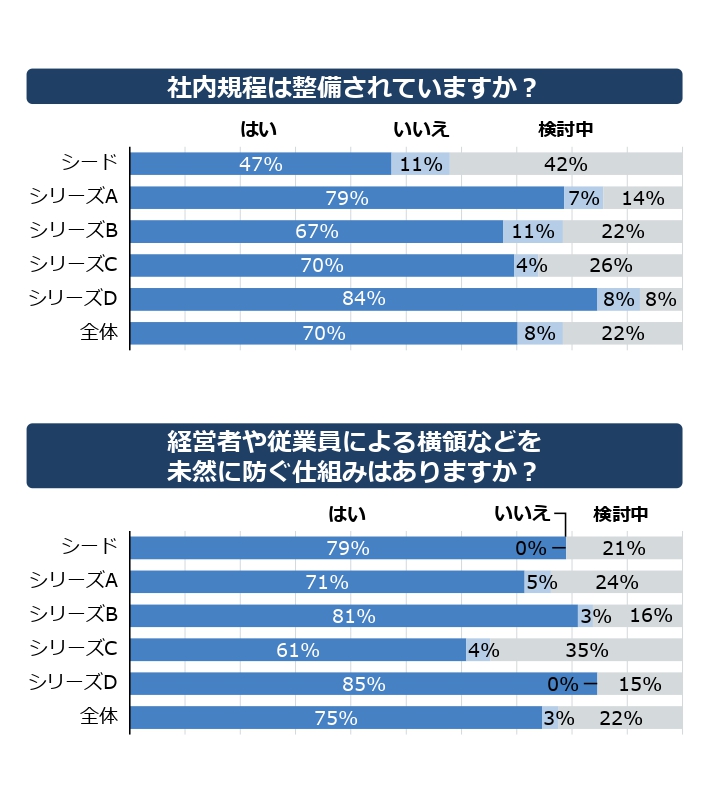

社内規程・横領防止策

社内規程が整備されている企業、経営者や従業員による横領などを未然に防ぐ仕組みがある企業は70%以上でした。

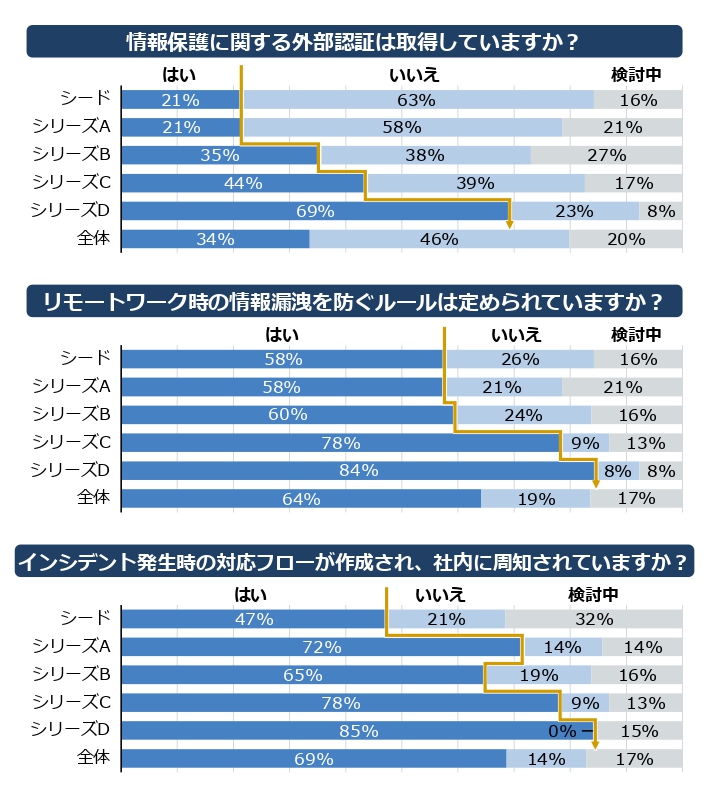

情報保護・情報漏洩防止・インシデント対応

情報保護に関する外部認証を取得している企業は全体では34%程度ですが、シリーズDの企業では約7割が取得しており、ステージに応じて対応が進んでいることがわかります。

また、リモートワーク時の情報漏洩を防ぐルールも、シリーズDでは85%に達するなどステージが進むにつれて対応状況が向上しています。インシデント発生時の対応フローの作成と社内周知も同様の傾向が見られました。

スタートアップの成長に寄与するESGのために

今回の調査では、スタートアップのESGではガバナンスが最も進んでおり、次いで社会、環境の順で対応が進められていることが改めて明確になりました。

GHG排出量測定やESGマテリアリティ特定といった項目では、ステージ後半の企業であっても未対応の割合が多い状況です。一方で、昨今の外部環境などを鑑みると、ステージ前半の企業であっても非財務的な観点から企業価値を向上させる必要性は増していくと考えられます。

ESGへの取り組みは、今後もスタートアップが持続的な成長を実現する上で極めて重要な要素であり続けると言えるでしょう。

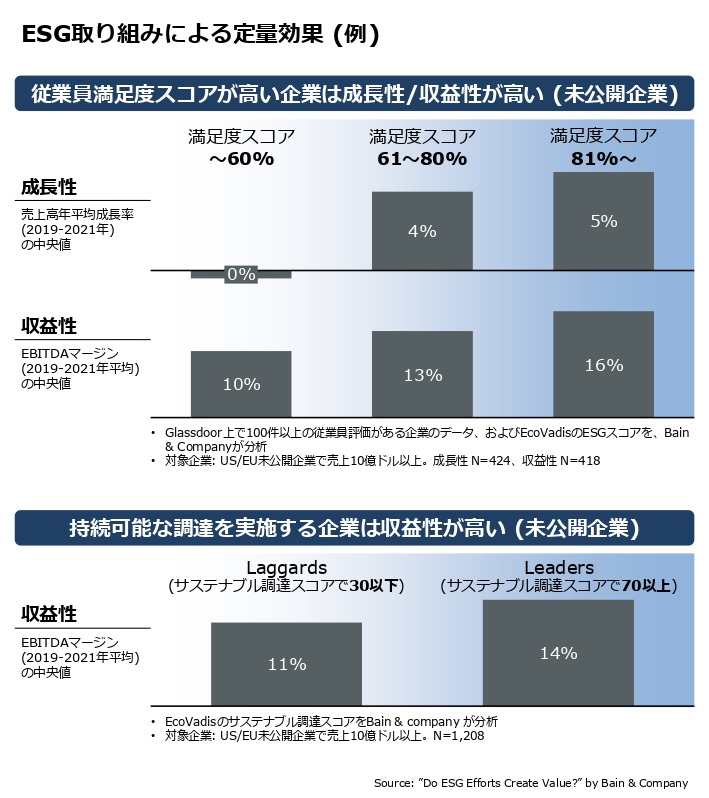

実際、ESGへの取り組みは企業価値の維持・向上に直結することがわかっています。ベイン・アンド・カンパニー社の調査では、従業員満足度スコアが高い企業とそうでない企業を比較すると、売上高平均成長率の中央値は0%と5%、EBITDAマージンの中央値は10%と16%と大きく差があることが発表されました。

また、持続可能な調達を行う企業とそうでない企業を比較すると、EBITDAマージンの中央値が11%と14%になるなど、違いが出ることがわかっています

加えて、株式上場の側面でもESGは見逃せない要素です。前述したように国内ではプライム市場におけるTCFD開示の実質義務化があり、また海外では上場後(事業特性次第では上場前も含む)

たとえば、日本を含む海外の大企業向けにハードウェア製品を販売・導入するビジネスモデルを持つスタートアップの中には、自社の製造拠点でISO認証(例:ISO 9001)

こうした取り組みは直接的に取引獲得につながるものではありませんが、外部からの信頼性を獲得し、ESG・コンプライアンス対応力を示す一要素として、上場前から活用される場面もあります。特に、規制や品質管理が重視される業界ではそのような姿勢が企業評価においてプラスに作用する可能性が高いと言えるでしょう。

また、ESGに関する海外の規制環境は日本よりも進んでいる場合も多く、その変化の影響を受けやすいスタートアップにおいては、定期的なモニタリングや情報収集も重要です。

GBでは、今回の調査結果を踏まえ、投資先企業が直面するESG課題に対して各社の成長フェーズに合わせた支援を提供してまいります。ESGのベストプラクティスやナレッジについてGBで知見を深めながら、スタートアップ 各社に展開をしていく想定です。

今後もGBは責任あるVCとして、グローバルに活躍する起業家を創出することでより良い社会を実現する「未踏社会の創造」

(執筆:重富 渚/編集:Universe編集部)

重富 渚

Global Brain

Investment Group

Director

2018年にGBに参画。国内外のスタートアップのソーシング、投資実行から投資支援まで一貫通貫して従事。スタートアップ企業と大手事業会社との協業支援も行う。また、ESGポリシーマネージャーとしてESGポリシーを投資検討プロセスを導入し、VC業界におけるESG意識の醸成に取り組む。

日本取引所グループ(2024). 「ESG情報開示のサポート | 上場会社の取組み支援 | ESG投資の普及に向けた取組み | 日本取引所グループ」

. 日本取引所グループ. https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esg-investment/support/index.html, (参照2025-6-20). ↩︎ 引用した調査は主に大規模な未公開企業を対象としており、GBが主に投資するシリーズA前後のスタートアップとはスケールに差があります。一方、スタートアップも将来的には事業規模の拡大を目指す存在であり、ESGへの取り組みが企業成長や企業価値向上と結びつく傾向があるという点は、中長期的な示唆として有用であると考えられます。 ↩︎