あらゆる産業の常識を変えうる「エンジニアリングバイオロジー」が期待されるわけ

AIや遺伝子工学技術の高まりを受け、急速に革新が進んでいる「エンジニアリングバイオロジー」。その概要やビジネスに与える影響、注目したい日本発スタートアップなどについて解説します。

執筆:上田 敦史、編集:Universe編集部

グローバル・ブレインの京都オフィスにてスタートアップ投資を担当している上田です。

前職では大塚製薬にて腸内細菌を活用した機能性食品の研究開発に携わり、大学院の博士課程では腸内細菌を用いた認知症予防の研究を行ってきました。その経験を活かし、微生物・合成生物、バイオやライフサイエンス、食品、アグリなどの分野のスタートアップへの投資を行っています。

いまバイオ領域で注目が高まっているのが「エンジニアリングバイオロジー(Engineering Biology)

本記事ではエンジニアリングバイオロジーの概要や最新トピック、弊社が投資している国内スタートアップなどについてご紹介します。

コロナワクチン開発にも使われた「エンジニアリングバイオロジー」とは?

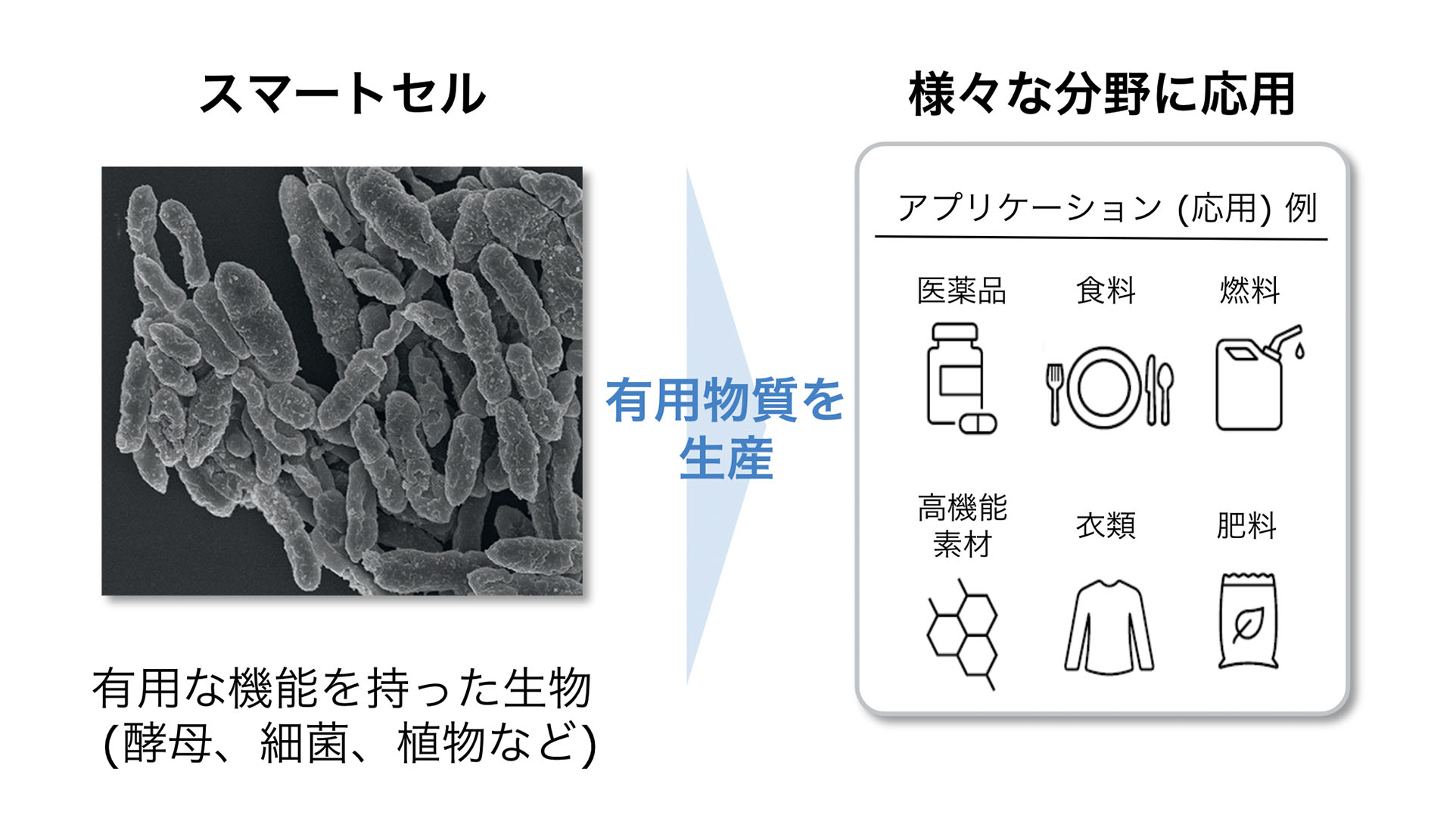

エンジニアリングバイオロジーとは、バイオテクノロジーを用いて有用な機能を持った生物(スマートセル)

スマートセルとは、バイオテクノロジーによって有用物質の生産能力を向上させた、細菌や酵母、植物などを総称した日本での呼び名です(海外では「Engineered organisms」

エンジニアリングバイオロジーが身近なところに使われていた事例として挙げられるのが、コロナ禍で話題となったモデルナのmRNAワクチンです。その製造過程では、エンジニアリングバイオロジーのパイオニア企業であるアメリカのスタートアップ、ギンコ・バイオワークスが2,500万ドルものリソースを投じてワクチン生産性の向上に貢献しました。なお同社はこの実績の後押しも受けて、2021年にナスダックにユニコーン上場を果たしています。

あらゆる産業界が注目している理由

さまざまなバイオ技術がある中で、なぜエンジニアリングバイオロジーが特に注目を集めているのでしょうか。その背景にはめざましい技術革新があります。

20年ほど前と比べると、次世代シーケンサー(ゲノム配列を高速で解読できる装置)

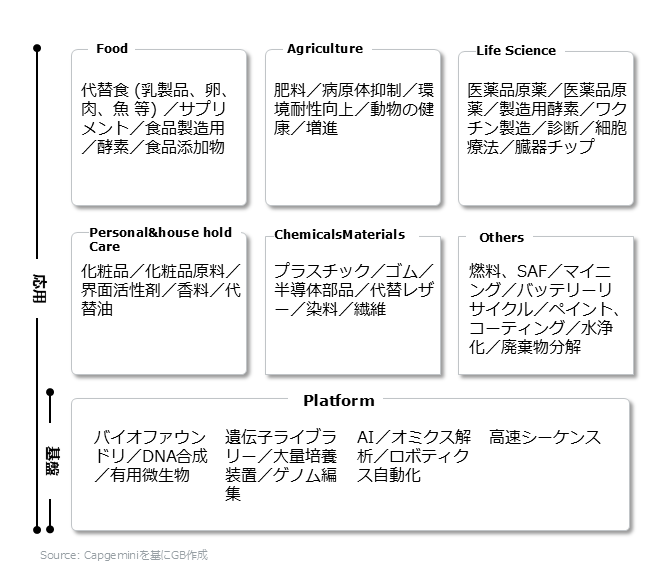

冒頭で触れたように合成生物学は学問としては古くからありましたが、技術革新が起きたことでエンジニアリングバイオロジーの分野は一層進歩していきます。食品分野における精密発酵、農業における微生物肥料、医療分野でのワクチン開発、さらには化粧品、半導体部品、燃料など、さまざまな分野での活用が急速に進んでおり、あらゆる産業界から注目を集めています。

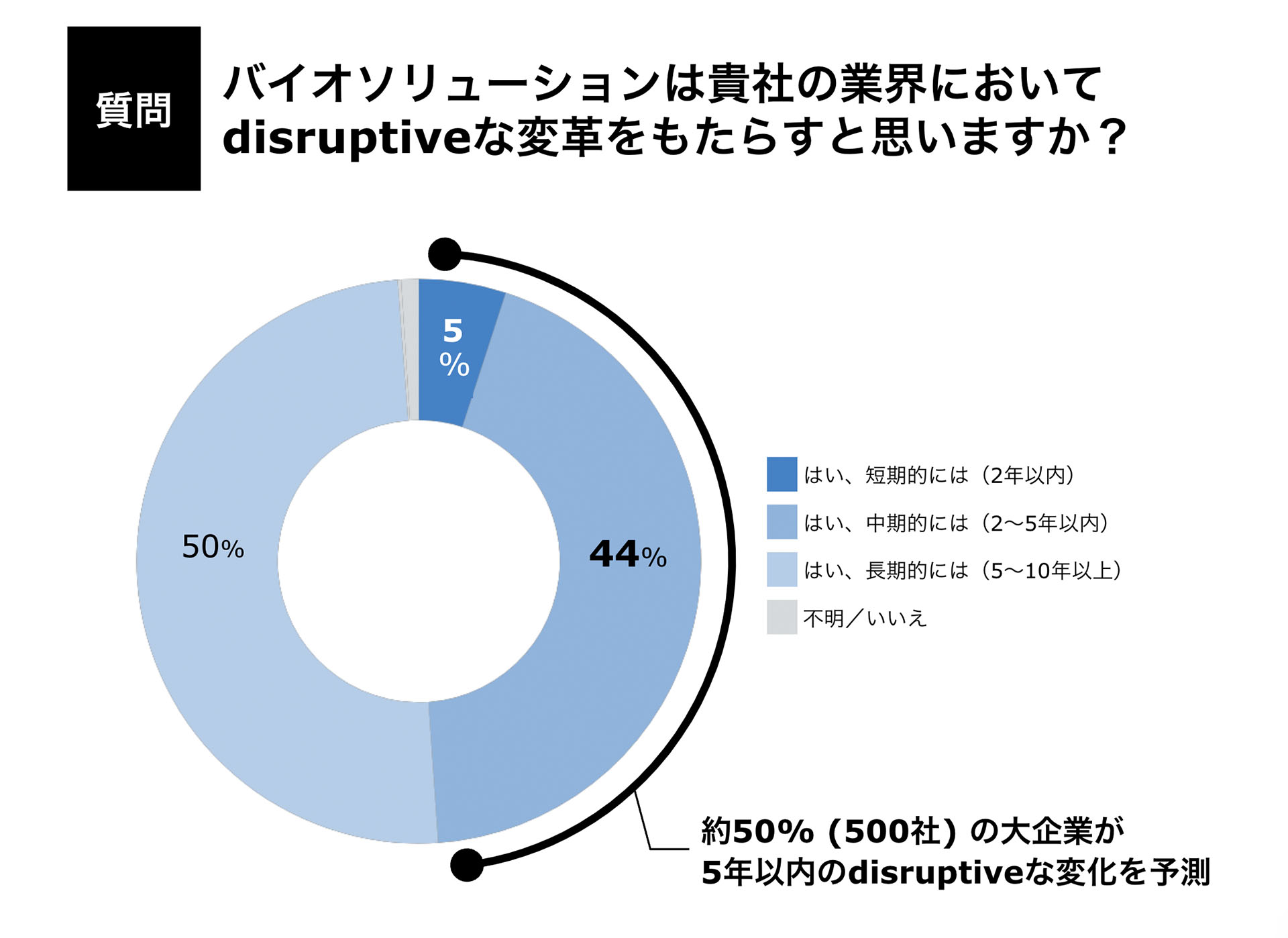

実際、売上高10億ドル以上の大企業約1,100社へ行ったアンケートでは、実に96%がバイオソリューションの検討を始めていることがわかりました。さらに同じ大企業1,100社への調査では約50%の企業が、5年以内に自社の業界でエンジニアリングバイオロジーによるディスラプティブな変化が起こると予測しています。

日本が世界をリードする可能性も

産業界での注目の高まりに加え、エンジニアリングバイオロジーへの政府の支援も世界各国で強化されてきています。

2024年のダボス会議では、エンジニアリングバイオロジーへの投資における「ブレンド・ファイナンス」

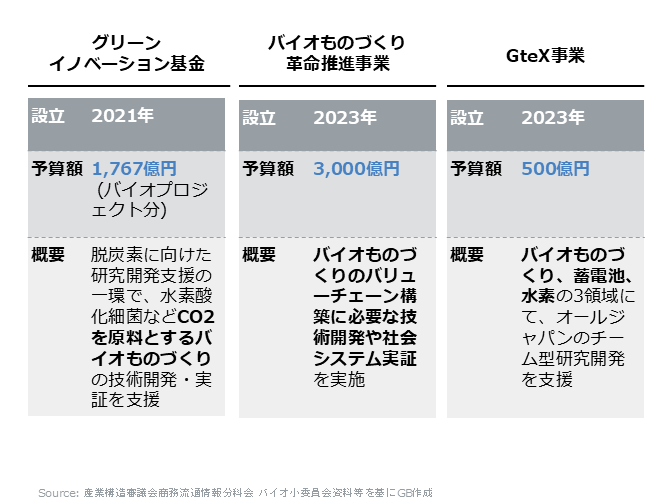

日本でも内閣府のバイオエコノミー戦略において、2030年に官民投資を3兆円にするという数値目標が掲げられています。そして実際に「グリーンイノベーション基金」

1,000年以上にわたって麹菌を扱い、発酵食品を食べる文化がある日本は“微生物大国”であり、その発酵技術は世界から着目されています。そのノウハウを活かすことができれば、これまで欧米にビハインドしてきたエンジニアリングバイオロジーの分野で日本が世界をリードできる可能性も十分あると言えます。

特に注目したい日本発スタートアップ

エンジニアリングバイオロジー領域において、競争優位性を示すポイントとして、次の①~⑤があります。

-

①基盤となる生物の開発

-

②生物へ導入する遺伝子配列の充実と遺伝子配列改変AIの開発

-

③生物の栄養源の開発(バイオマスの調達と糖化プロセスなど)

-

④生産スケールアップ

-

⑤ビジネス展開可能な有用物質選定の目利き

これらの課題を克服できる技術を有するスタートアップは、業界内で強いポジションを確立できると考えられます。

bitBiome

国内においてもエンジニアリングバイオロジーを用いて事業を行っているスタートアップが存在しています。中でも注目しているのが、確立された独自の基盤技術(プラットフォーム)

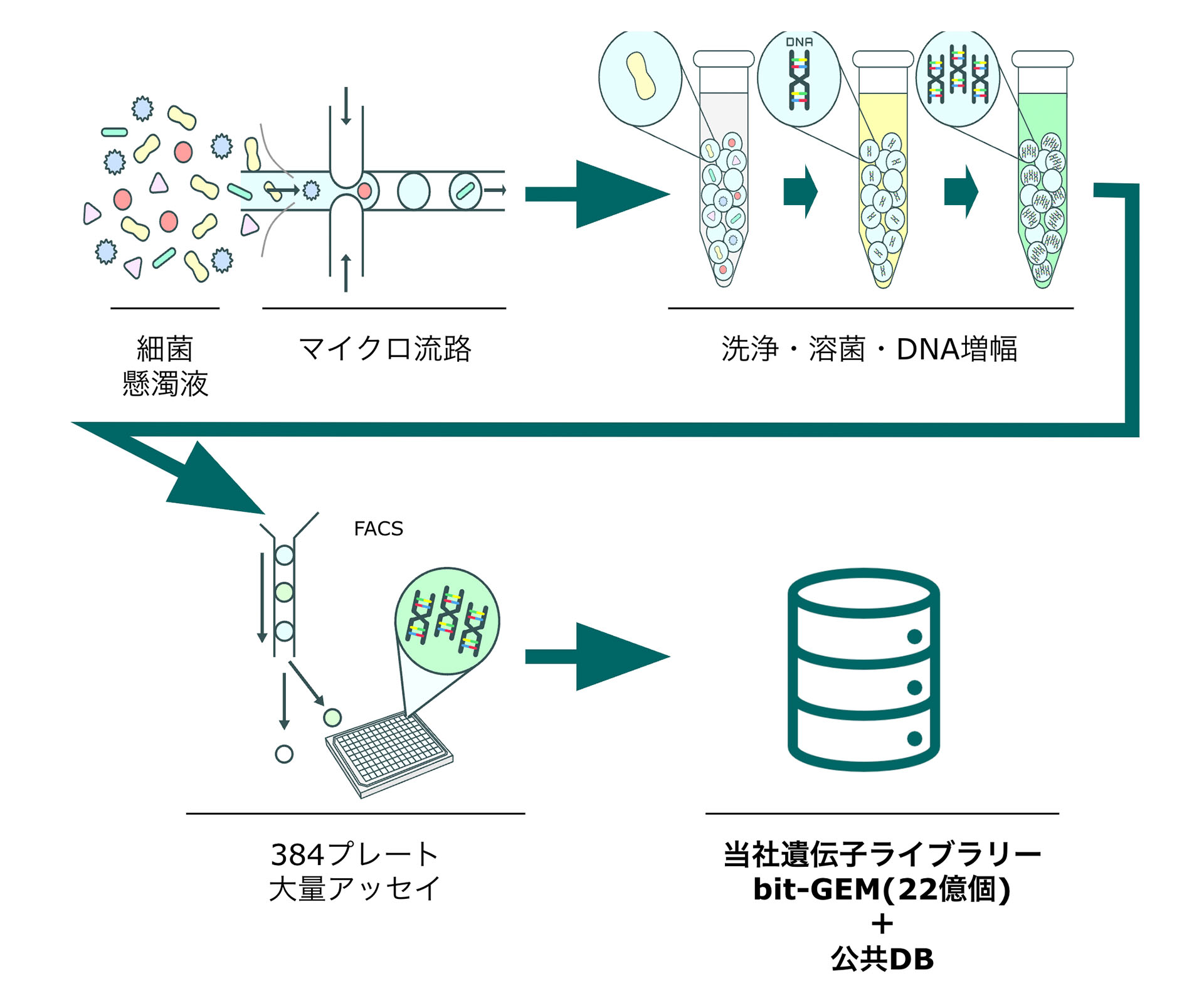

bitBiomeがその代表例に挙げられます。同社は、微生物叢(土壌や水中、ヒトの体内に存在する微生物コミュニティ)

微生物のシングルセルゲノム解析はNature誌の2025年の注目技術の1つに選ばれている技術です。エンジニアリングバイオロジーにおいては“宝の山”ともいえる微生物叢から、効率的に有用遺伝子を集める技術を持っていることは大きなアドバンテージだといえます。

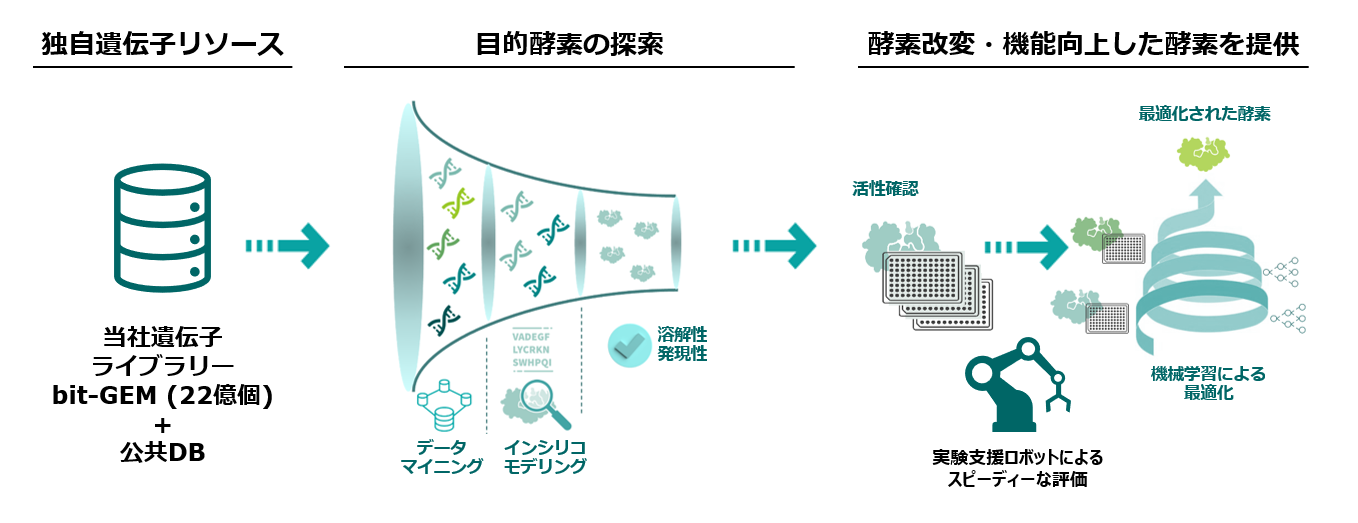

bitBiomeは現在、日本各地から収集した固有の微生物による世界最大規模の22億個もの遺伝子データベースを構築しています。これを用いると、より有用な遺伝子のスターティングポイントを提供でき、スマートセルの開発を加速できます。

さらに同社は、AIやロボットを活用してバイオものづくりに必要な酵素を効率的に開発することも可能です。

すでにツイストバイオサイエンスとは製薬用の酵素製品を上市するとともに、東京応化工業とはバイオプロセスによる製品原料の合成を、味の素とは新規酵素探索を進めており、幅広い業界の企業と協業を行っています。

バイオものづくりのサプライチェーン構築において、酵素は国が支援を拡充している重点領域です。たとえば、バイオエタノール生産における酵素原料の国産化や、糖化酵素の生産強化は急務となっています。こうした酵素における技術的な課題をbitBiomeの技術で突破できる可能性があるのも魅力です。

エンドファイト

また、合成生物とは異なるものの、プラットフォーム性のある天然有用微生物を用いているという観点でエンドファイトも注目したいスタートアップです。

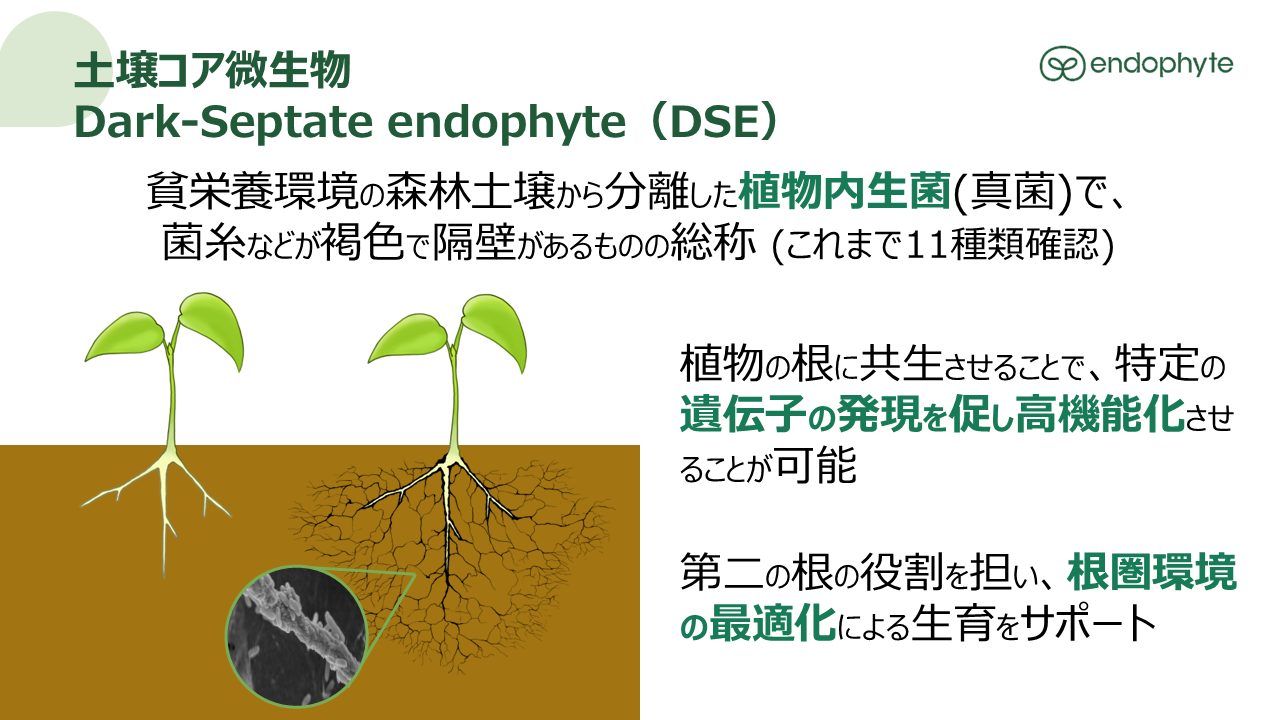

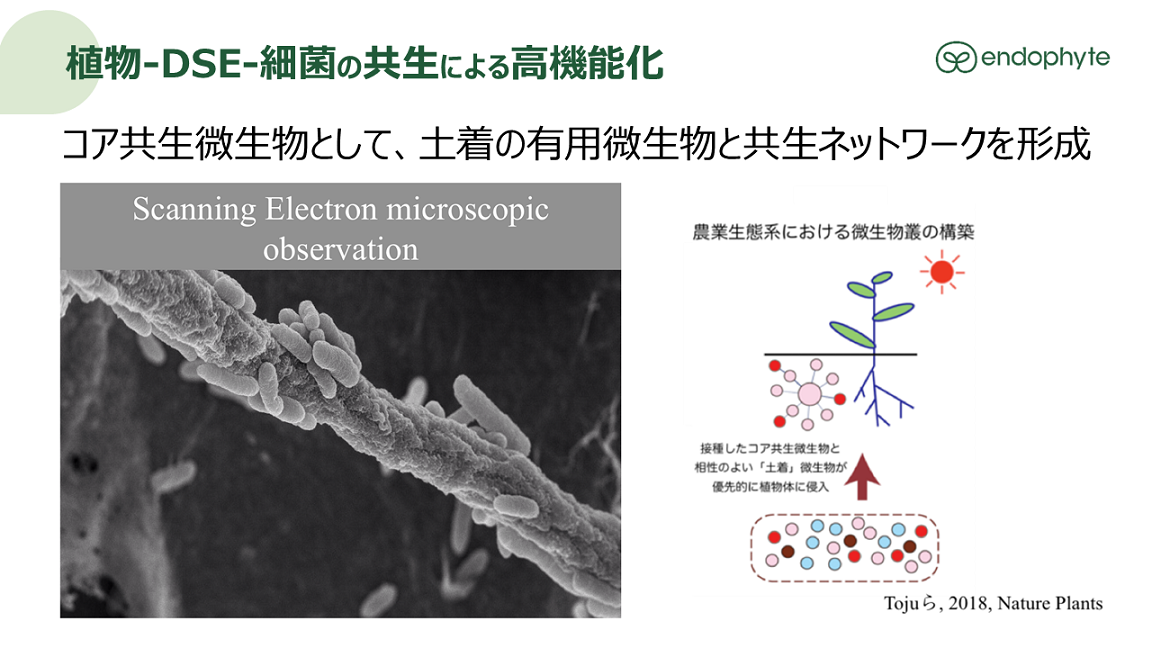

土壌にも微生物叢がありますが、その微生物叢のネットワークの中心にいる微生物であるDSE(Dark Septate Endophyte:森林やそこに自生する植物の根に内生する菌の総称)

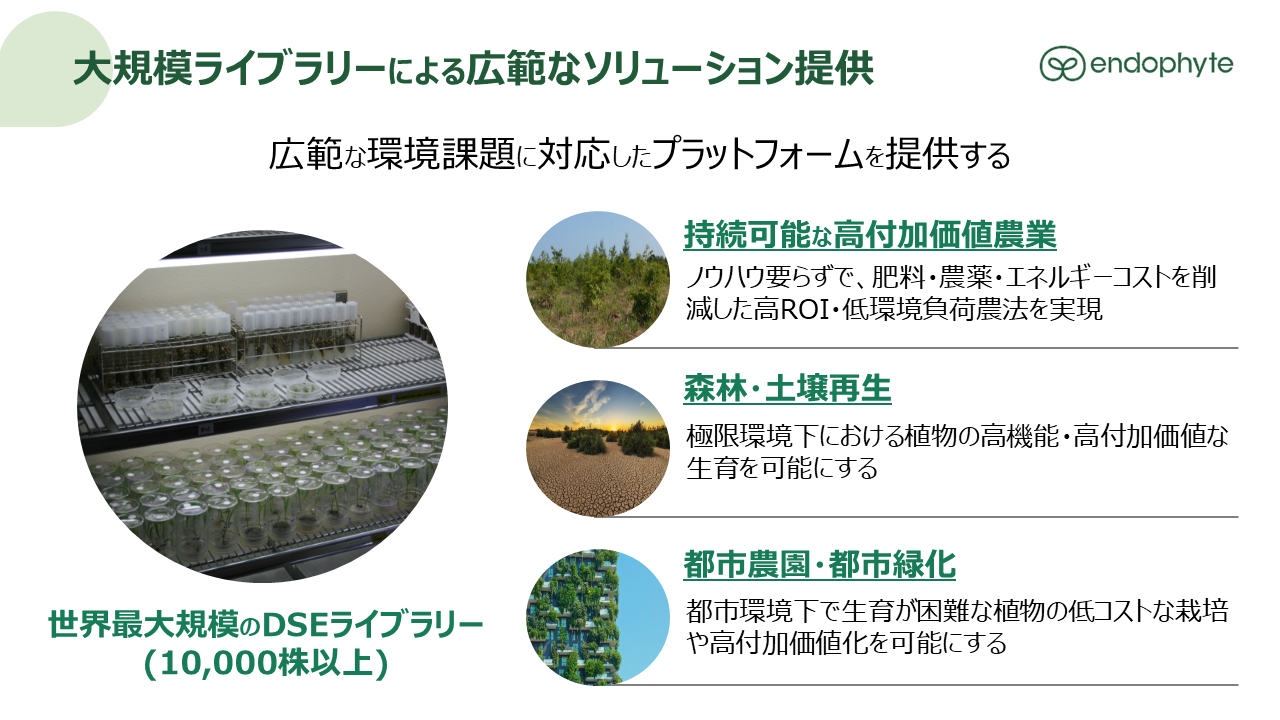

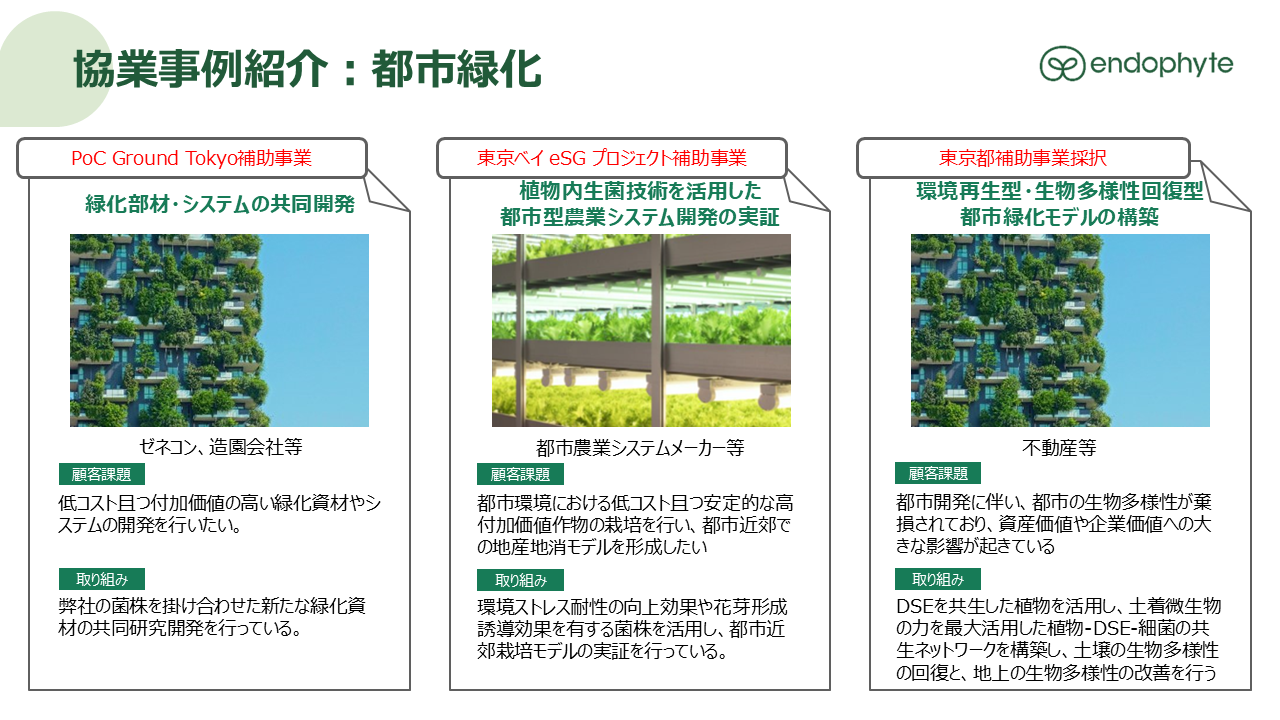

エンドファイトは世界最大規模のDSE真菌ライブラリーを1万株保有しており、それをプラットフォームとして都市緑化や新しい農業手法の開発など、環境分野におけるソリューションを提供可能です。

これまで10社を超える大手企業と植物の栽培方法の開発や緑化・農業資材の開発を行っている同社。今後も幅広いネットワーク構築と、さまざまな分野での技術の実証化が期待されてます。

このようにスマートセルを用いたアプローチのみならず、bitBiomeの酵素やエンドファイトの有用天然微生物のようにプラットフォーム技術が多様化している点も要注目であるといえるでしょう。

まとめ

エンジニアリングバイオロジーは、従来のものづくりを根本から変えうるディスラプティブな技術です。政府支援も本格化しており、日本の微生物研究の強みを活かせる絶好の機会が訪れています。特に、プラットフォーム性を持つスタートアップは複数の産業分野に革新をもたらす可能性を秘めており、オープンイノベーションや新興技術の探索を行いたい企業にとっては要注目であると言えるでしょう。

今後もGB Universeでは、次世代を担う最新技術やスタートアップの情報を発信予定です。ぜひご覧いただければと思います。

※GB Universeの更新情報はグローバル・ブレイン公式SNSにてお届けしています。フォローして次回記事をお待ちください。

-

LinkedIn(English only)

:https://www.linkedin.com/company/globalbrain/

参考文献

- Capgemini. “Engineering biology Report from the Capgemini Research Institute”. Capgemini. 2024-07-29. https://www.capgemini.com/insights/research-library/bioeconomy/, (参照2024-12-25)

- Michael Eisenstein. “SEVEN TECHNOLOGIES TO WATCH IN 2025”. Nature. 2025, vol.637, p.1008-1011.

- 日刊工業新聞. “経産省、「バイオものづくり」

振興 産業酵素の国産化を支援”. 日刊工業新聞. 2024-8-12. https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00721325, (参照2025-02-07) - 統合イノベーション戦略推進会議. “バイオエコノミー戦略”. 内閣府. 2024-06-03. https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/bio_economy.pdf, (参照2025-02-07)

上田 敦史

Global Brain Corporation

Investment Group

Director

微生物、合成生物、ライフサイエンス、食品・アグリを中心に投資実行および支援に従事。大塚製薬では腸内細菌を介した新規機能性食品の研究開発、素材探索、コンセプトメイキングに従事。