【寄稿】VCの「ヘッドコーチ集団」から学んだ、スタートアップ経営で大切にすべきこと

店舗マネジメントDXツール「はたLuck®」を展開する、株式会社HataLuck and Personの代表取締役 CEO 染谷 剛史さんからの寄稿記事をお届けします。

執筆:染谷 剛史、編集:Universe編集部

こんにちは、HataLuck and Person(HATALUCK)の染谷です。

HATALUCKは小売、飲食、サービス業向けのDXツール「はたLuck®」を提供するスタートアップです。

私たちは2023年春ごろより、グローバル・ブレイン(GB)のハンズオン支援チーム「Value Up Team(VUT)」から営業やプロダクト戦略、組織づくりなどの面で支援を受けてきました。

彼らの支援からはさまざまな成果がありましたが、中でも大きな変化は「全社で経営者目線を持てるようになった」ことです。

その結果、HATALUCKでは各部門の意思決定スピードが向上し、より質の高い経営ができるようになりました。

本記事では、VUTと私たちがどのようなことに取り組み、いかにして「経営者目線のあるチーム」となれたのかをご紹介します。

経営者目線のあるチームになるために大切なのは、以下の3つの要素です。

- 経営における共通言語で話し合う

- 全メンバーが同じ世界を目指す

- 複数の裏付けから検討する

「経営に与えるインパクト」を共通言語にする

経営者は「どこに投資をするとリターンが1番大きくなるか」で考える生き物です。

しかし、そのような考え方が染みついているのはあくまでも経営者だけで、ほとんどの他のメンバーは別の視点を持っています。デザイナーは顧客が使いやすいデザインを考えていますし、セールス担当はいかに顧客から課題をヒアリングできるか、受注できるかを考えています。

経営者がメンバーと議論をする際には、そのことを十分踏まえた上で、経営における「共通言語」で話し合うのが大事です。

そのことを教えてくれたのはVUTで開発支援を担当されている川崎さんでした。

数年前から「はたLuck」は開発に苦労していました。多機能型のシステムであるがゆえに複雑なコードが重なり、品質が不安定になって新機能の開発スピードを上げられないという結果をもたらしていました。これではいけないとVUTの川崎さんにご相談をしました。

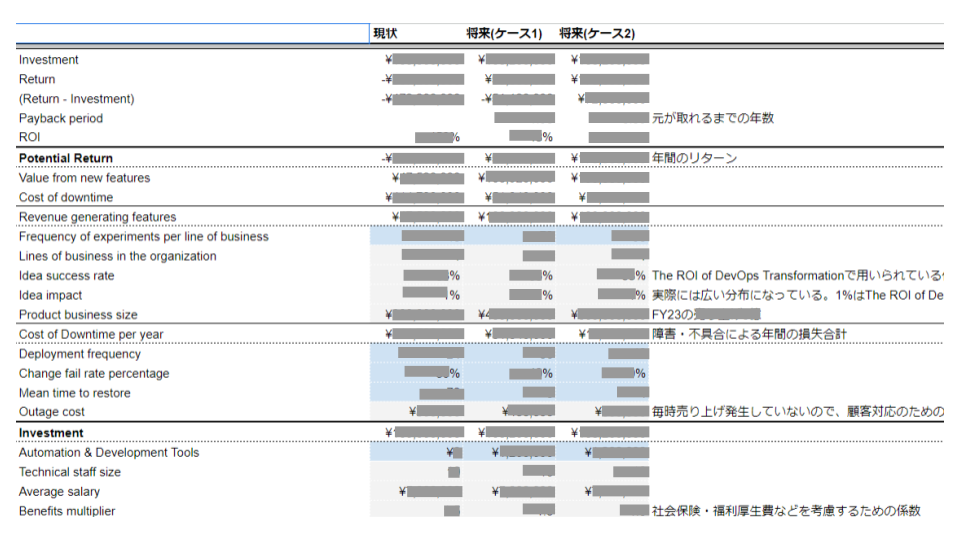

川崎さんは「開発が停滞している最大の要因は技術的負債」だとしたうえで、「開発ROI」と書かれたスプレッドシートをもとにこんな説明をしてくれました。

「『はたLuck』の技術的負債によるバグ対応に、1ヵ月でこれくらいのエンジニア工数が割かれています。月給に換算するとxx円なので、技術的負債を解消すると月にxx円の人権費が純利益となって返ってきます。これを売上換算すると10倍くらいになるので、xx円の売上を得るのと同じことになるんですよ」

開発者からこのような説明をされた経験はかつてありませんでした。

川崎さんは、技術的負債の解消が「経営にどのくらいインパクトを与えるのか」を紐といてくれたわけです。

開発サイドと技術的負債について語る時、これまでは「このままだとバグ対応に追われて大変なので解消しましょう」のような、個人の主観や感情をもとにした意見を多く聞いていました。

顧客のサービス利用を妨げるバグは当然直す必要があります。ですが、私自身がエンジニアではないこともあり、その根本原因である技術的負債に対応する投資の意義を見いだせず、なかなか解消に着手できなかった。

川崎さんに提言していただいた開発ROIの考え方を使えば、開発に関するあらゆる意思決定を論理的に、数字で判断できます。

このやり方をCTOとともに学べたのはとても意義深いことでした。非エンジニアである私がCTOと一緒に「経営を考えた上で開発をどうしていくべきか」を共通言語で意思決定できるようになったことが、非常に大きな変化だと言えます。

全チームで「同じ半年後の姿」を目指す

企業では全社員が同じ目標に向かって推進していかなければ、無駄な動きが生まれて経営のスピードが下がってしまいます。

「甲子園優勝」を目指す人と、「地区予選突破」できればいい人が同居している野球チームでは、練習したい内容も、試合へ臨むモチベーションもバラバラで統率が取れなくなってしまうでしょう。

頭ではわかるものの、HATALUCKではこうした状況に陥っていた時期がありました。

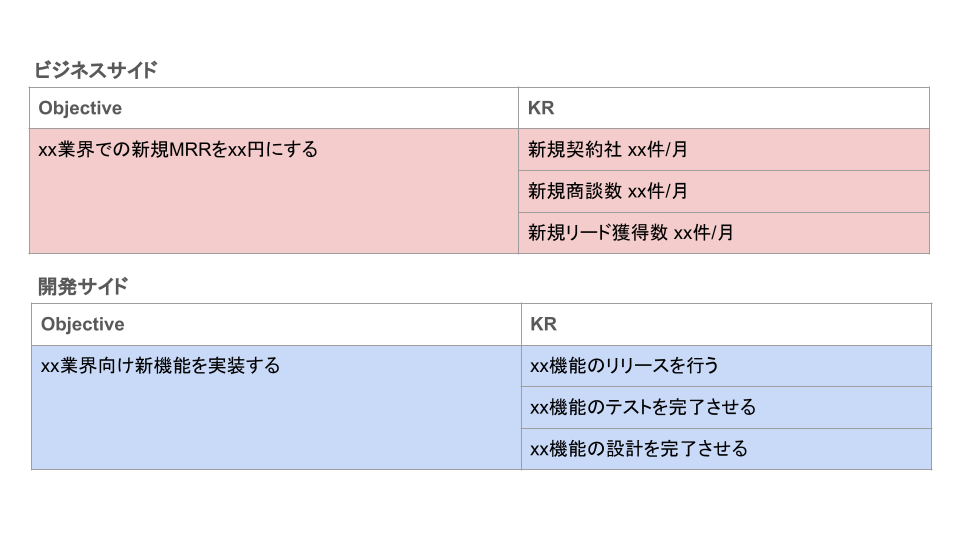

前職では目標設定にMBOを使っていましたが、HATALUCKでは初期からOKRを取り入れています。事業計画の数値目標を分割して各チームに割り振るMBOは、数値目標を掲げづらいエンジニアチームがいるので合わないだろうと思ったからです。

しかし始めてみると、ビジネスサイドではまさに事業計画からブレイクダウンした目標数値をOKRのObjectiveに置いてしまっていました。OKRと謳いながらも、やっているのはMBO管理。MBOとOKRが混ざった形でHATALUCKの目標管理はなされていました。

するとどうなるか。「xx業界向けの機能を作る」という「状態」を追う開発サイドと、「xx業界でx円の売上達成する」という「数字」を追うビジネスサイドでは、目指す世界が違うためにギスギスするわけです。また、スタートアップとしてムーンショットを打ちたいのに、目標を月間の数字達成やリリースだけにしてしまうと、目線があまりにも短期的で成果も小さくなってしまいます。

開発が少しでも遅れるとビジネスサイドは「マーケ費用をかけているのにプロダクトがないから売れない。数字が達成できない」とバチバチしてしまう時期もありました。また、開発の進捗がわからないために、ビジネスサイドによるお客様への提案が遅れてしまうなど、両者の目線が揃わないことが経営に悪影響を及ぼしていると感じていました。

これではまずいと判断し、VUTにOKR再整備のご協力をいただきました。メインで携わっていただいたのはGBの定国さんです。

定国さんには、CxOやマネージャー陣へのヒアリングをしていただいたのち、“活きたOKRの運用”についてインプットしていただきました。

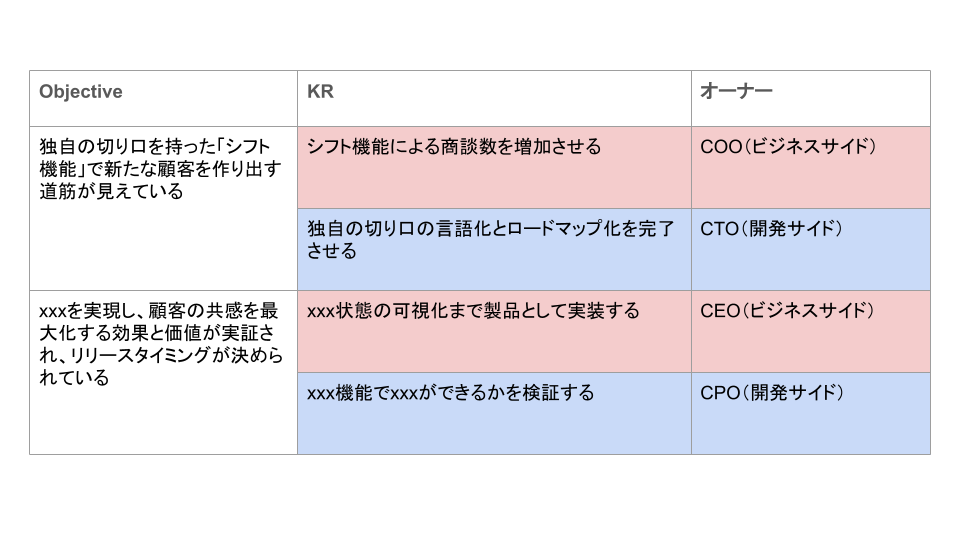

その後、経営メンバー全員で1日かけて半年間のカンパニーOKRを策定。事業計画の数字を一旦抜きにして「私たちは半年後にどのような状態の会社を作りたいのか」を議論しました。

会社の半年後の状態が決まると、「どういう機能やサービスを作らないといけないのか」、「マーケや営業はどういう知識をつけないといけないのか」など各部門がやるべきことがKRとなって見えてきます。さらにそのKRを各部門のObjectiveに設定していきます。

このように経営メンバー全員で半年後に目指す絵を描き、 どう行動していくかを決めたことで、各部門が自律的に動けるようになりました。

たとえば、新しくリリースする機能を目当てに発注いただいた顧客がいる中で、開発が遅れそうな事態になったとします。その際、ビジネスサイドは本契約を待ってもらい、テスト受注の提案に切り替える。開発サイドは、本契約に間に合うよう開発体制を立て直す。このように部門間で対応の「ラリー」が生まれたことで、私が隅々まで介入して意思決定しなくてもよくなり、事業のスピードも向上しました。

これこそ本当の意味での権限移譲だと思います。CxOやマネージャーに数字を渡して「はい、達成よろしく」ではいけないわけです。

「目の前にある情報」だけで意思決定しない

良い意思決定をするためにはあらゆる角度から事業を考える必要があります。手元の数字にとらわれて近視眼的に考えたり、1つの意見や見方だけで経営判断をするのは危険です。

そのことを痛感したのは、「はたLuck」の注力機能を検討していた時です。

「はたLuck」は飲食や小売の店舗で働く方に使っていただくサービスです。そのためコロナ禍の前後で、顧客がサービスに求めるものが大きく変化しました。

コロナ禍前は、こま切れの時間帯で働くアルバイトのシフト作成機能に対するニーズが高くありました。しかし、コロナ拡大後の飲食や小売の店舗は、時短営業や3密回避の影響を受け、アルバイトの数を減らして正社員で切り盛りするようになりました。フルタイムで働ける正社員で店を回すので、実質的に細かなシフト調整は不要になります。

つまり「シフト作成機能」へのニーズが完全に蒸発してしまったわけです。

このときHATALUCKでは、開発方針について経営メンバーで意見が二分しました。

私はスペイン風邪などの過去のパンデミックにおける動向を踏まえ、いずれコロナは収束すると見越して、シフト機能の開発を続けるべきだと考えていました。一方、他の経営メンバーはシフト機能の開発を止めて、他の機能に注力したほうがよいという意見でした。

失注要因のデータを見ても経営メンバーの意見はもっともです。「シフト機能はいらない」と顧客から言われているなかで、そこに注力すべき理由は見当たりません。

コロナがいずれ収まるという予測には一定の自信があったものの、他の経営メンバーに説得力のある見立てを語れていないのも事実です。

そこで、自分を過信するのではなく改めてフラットに周辺情報を集め、経営メンバーとともに「はたLuck」の未来をじっくり考える「合宿」をしたいと思いました。この時にご相談したのがVUTです。

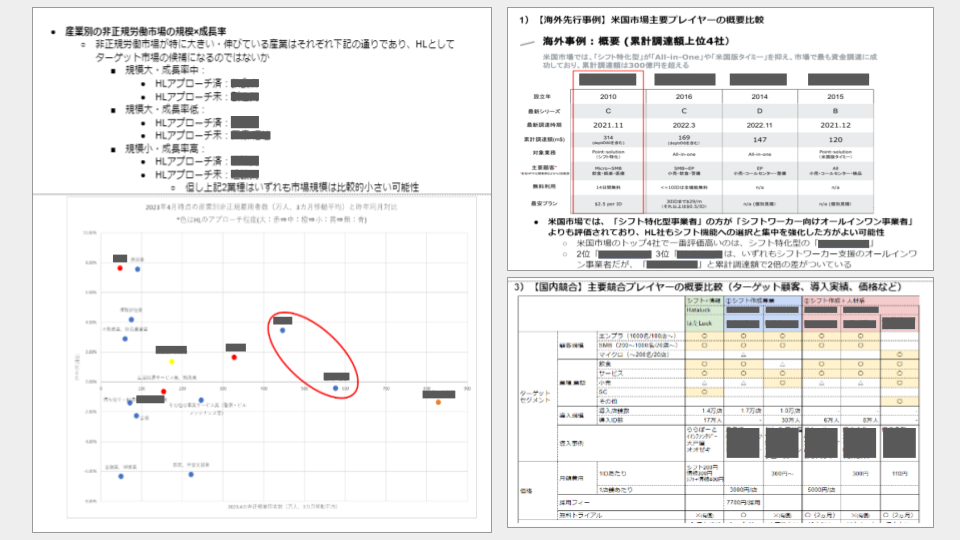

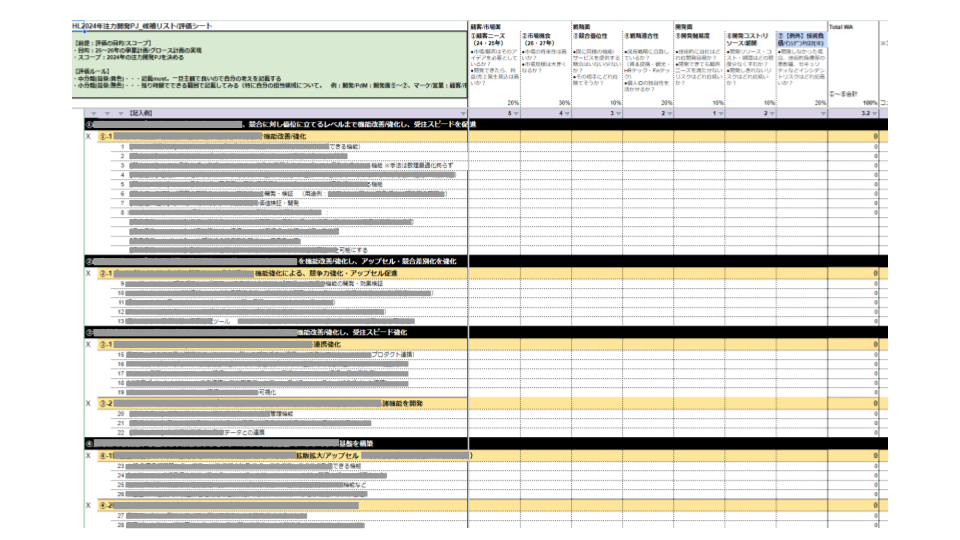

VUTの佐藤さんや千田さんには、合宿での議論に必要となる情報の収集や分析をしていただきました。具体的には今後のアルバイトの労働市場に関する国内・海外のデータ分析や、既存顧客へのヒアリング、競合優位性の分析などです。そのうえで「はたLuck®」の注力候補となる機能を約30個洗い出し、合宿で議論できる土台を整えていただきました。

合宿は6時間にもわたりました。さまざまなデータや仮説をもとに経営陣、マネジャー陣がグループで議論し、機能を評価しあった結果、経営メンバー、マネジャー全員がシフト作成機能へ注力すべきだという意見で一致しました。

開発を続けたシフト機能は、コロナが落ち着いたいま、受注の決め手となる主力機能となっています。

本来、佐藤さんや千田さんにご協力いただいたことは自社内でできなければいけません。ただ、私たちのようなスタートアップはCxOメンバーも目の前の現場仕事にかかりきりになってしまうことも事実。大型の商談があればCOOは自ら資料を作って営業をしますし、受注に大きく響く開発があればCTOも手を動かします。「経営企画」チームを設けられればいいですが、なかなかそこにリソースをかけるのも難しいのが実情です。

多忙な時はどうしても近視眼的になるというか、自社の中にある情報やデータだけを見て判断してしまいがちです。全社をあげて最良の経営判断をするためにも、さまざまな分析に裏付けられた丁寧な議論と最終決断が経営者には求められます。忙しい時こそ、複数の裏付けから検討することが大切です。

良い経営をするために、私たちが決めたこと

全社で経営目線を持ち、質のいい経営判断をするために私なりに必要だと感じたポイントを3つ見てきました。

- 経営における共通言語で話し合う

- 全メンバーが同じ世界を目指す

- 複数の裏付けから検討する

これらはどれか1つ欠けてもいけません。さまざまなデータを持ち寄って分析をしても、メンバーが目指す世界がバラバラでは合意形成できません。逆に、目標が統一されていても、「投資とリターン」という共通言語で議論できなければ、全社で経営者目線を持つことはできないでしょう。

ただ、これらをすべて実行するにはどうしても人的リソースが必要です。特に3に関しては現場の開発や営業のメンバーだけではやりきれない部分があります。

そこでHATALUCKでは、「マーケットプロデュース」というユニットをCEO室に設けました。このチームでは、まさにVUTが行った競合分析や新機能の検討など、既存のメンバーだけでは手が回らない施策をやりながら、新しい市場を作っていくことを目指します。

この決断ができたのもVUTのおかげです。未来への投資をしていけばきちんとリターンを得られるとわかったからこそ、新チームの組成に踏み切れました。

VUTはスタートアップの「ヘッドコーチ集団」

VUTはさながら「HATALUCKの中の人」でした。

オフラインでの商談に同行して顧客ニーズを拾い上げたり、PdMと開発見積を立てたり、シフト機能を入れたときに獲得できる売上予測を出してくれたり、「ここまでやってくれるの?」と思うくらいHATALUCKの現場で手足を動かしてくれました。

野球に例えると、VUTは、スタメンであるHATALUCKのメンバーを支える「ヘッドコーチ集団」です。

スコアラーとしてデータを見つつ、監督である私に作戦の提案をしてくれましたし、受注率が低いセールスメンバーがいれば営業の“フォームの崩れ”を指導までしてくれました。

一般的なVCはあくまで外部から応援してくれる「観客席の人」ですが、VUTは私たちと同じ「ベンチの中にいるメンバー」。なんなら「代打で打ちます」くらいの勢いで、チームHATALUCKでいてくれました。

実は、HATALUCKではVUTに感謝を伝える目的で、2023年末の社内総会で彼らを表彰させてもらいました。表彰は本来自社メンバーのためのものですが、新たな枠を設けて授与させてもらったのです。そのことに反対するHATALUCKメンバーは誰一人いませんでした。

最後に。

個人的な思いになりますが、私は起業家として、日本の失われた30年を取り戻すのはやはりスタートアップだと思っています。

そのスタートアップをさらに飛躍させようとしているVUTが、私たちのような事例を通じてさらに成功確率を高めてくれることを願っています。

そして同じくスタートアップで奮闘する方々に、本記事の内容が少しでも参考になっていれば幸いです。

染谷 剛史

株式会社HataLuck and Person

代表取締役 CEO

1976年、茨城県生まれ。1998年、リクルートグループ入社。中途・アルバイト・パート領域の求人広告営業に従事。新人賞を受賞。マーケットプロデュース部門に異動し、WEB・モバイル系新商品開発に従事。2001年、株式会社デジットブレーン入社。副編集長、広告局マネジャー。大手ホテルやハウスウェディングのPRコンサルティングに従事。2003年、株式会社リンクアンドモチベーション入社(東証一部上場)。大手小売・外食・ホテルといったサービス業の採用・組織変革コンサルティングに従事。2012年には同社執行役員に就任。以後も新規事業開発(グローバル事業立ち上げ、健康経営部門の立ち上げ)を経て、サービス業に特化した組織人事コンサルティングカンパニー長を担う。2017年、ナレッジ・マーチャントワークス株式会社を設立し、代表取締役に就任。多店舗展開型企業の経営・組織変革を目的にサービス産業に特化したHRコンサルティング全般を行う。