JR東日本が、かつてないスケールで計画する「スタートアップ実証支援」の全容

高輪エリアに生まれた「TAKANAWA GATEWAY CITY」は、スタートアップや大企業、アカデミアが連携する実証の場としても活用されます。その全容をJR東日本の担当者に伺いました。

執筆: Universe編集部

高輪エリアの再開発で生まれた「TAKANAWA GATEWAY CITY」。JR東日本はこの地で広域スタートアップエコシステムを構築し、「高輪地球益ファンド」を通じて環境やモビリティ(ロボット)、ヘルスケア領域を中心としてスタートアップを支援していく予定です。

スタートアップを資金面から支えるだけでなく、高輪の街全体を実証実験の場とする構想もあるこの取り組み。その全容やスタートアップとの共創ビジョンについて、東日本旅客鉄道株式会社 マーケティング本部 まちづくり部門 品川ユニットの天内 義也氏、松尾 俊彦氏、元村 比翼氏に伺いました。

(※所属、役職名などは取材時のものです)

高輪は「イノベーションの記憶」がある地

──「TAKANAWA GATEWAY CITY」が生まれた経緯についてお聞かせください。

天内:現在の高輪ゲートウェイ駅があるあたりは、もともと列車の車両基地として使われていました。それが上野東京ラインの開業や寝台特急の減少によって留置する車両数が減り、基地のスリム化が進行したため、生み出された土地を有効活用すべく、再開発が進むこととなりました。

実はこの高輪エリアは、日本で最初に鉄道が走った歴史的な意義のある土地です。当時は陸上に線路を引くことができなかったため、海の上に築堤という構造物を作ってその上に鉄道を走らせていました。こうした突飛なアイデアをもとにしたイノベーションの記憶がこの土地にはあります。国の経済活動を支えてきたこの土地を再開発するのであれば、車両基地としての役割を終えた後も世の中のために使うべきではないか。その発想が再開発計画の出発点でした。

そこで掲げられたのが「100年先の心豊かなくらしのための実験場」というコンセプトです。このTAKANAWA GATEWAY CITYで目指すのは、単に商業施設を作って集客することではありません。新しいことを始めようとするさまざまな人たちが交わり、次の100年を作るイノベーションの出発点となることを目指しています。

イノベーション創出にあたってスタートアップは重要なプレイヤーです。もともとJR東日本には既存のCVCがあり、さまざまなスタートアップとの実証実験や協業を積み重ねてきました。その経験から、スタートアップとの共創はイノベーションの源泉になると確信していましたので、TAKANAWA GATEWAY CITYでもスタートアップ支援を重要なポイントとして捉えています。

──TAKANAWA GATEWAY CITYには「高輪地球益ファンド」というJR東日本の既存CVCとは別のファンドが立ち上がりました。この理由を教えてください。

元村:スタートアップが当社のみならず多様なパートナー企業と交わってイノベーションを起こせる環境を作るためです。

当社の既存のCVCは、JR東日本の100パーセント出資で成り立っており、あくまでも当社グループとの事業シナジーを見込めるスタートアップへ投資しています。

一方でTAKANAWA GATEWAY CITYには、KDDI、マルハニチロ(26年3月にウミオスに社名変更)といった大手企業の本社オフィスであったり、ファンドへのLP参画企業、LiSH会員企業と、さまざまな企業にパートナーとして参加いただいています。TAKANAWA GATEWAY CITYを舞台として、より多様なイノベーションを生むきっかけとなるよう、既存のCVCとは別にファンドを立ち上げました。

松尾:私たちはTAKANAWA GATEWAY CITYに「広域スタートアップエコシステム」を構築しようとしており、その意味でもスタートアップに対するファイナンス支援は不可欠です。

また、TAKANAWA GATEWAY CITYは、その名の通り、さまざまな方にとっての「入口」でもあり「出口」でもあるゲートの役割を果たすことを目指しています。高輪の中だけでスタートアップのイノベーションを留めるのではなく、日本各地の社会課題解決に取り組むための出発地点となって欲しい。そうした思いのもと、高輪という場所を提供したり人材交流を促したりするだけでなく、資金面も含めたより具体的なスタートアップ支援が大事だと考え、ファンドを創設しました。

──高輪地球益ファンドでは投資領域を「環境、モビリティ(ロボット)、ヘルスケア」としていますが、この3つを選んだのはなぜでしょうか。

松尾:環境については、この街のテーマである「地球益」に直結しています。「地球益」とは人と地球をバランスよく健康にしていくという考え方です。私たちはもともと環境負荷の比較的低い鉄道サービスを提供してきましたが、単に人やモノを「運ぶ」だけでなく、暮らし全般においてより環境に配慮した街づくりをしていきたいと考え、環境を投資領域としました。

次にモビリティ(ロボット)については、私たちの本業である鉄道事業がモビリティサービスの一種であることに由来しています。日本は今後100年で5,000万人社会になると言われており、人手不足は深刻な社会課題の1つです。そういった課題を見据え、人口減少社会において人とロボットやモビリティが共存する世界を作っていきたいという思いからこのテーマを設定しました。

最後にヘルスケアについてですが、少子高齢化の中では健康に暮らせる社会の実現は重要なテーマです。これまで当社では鉄道という人やモノを運ぶサービスを提供してきましたが、今後はそこに新たな価値を載せることも必要になってきます。生活インフラサービスの1つである健康や医療の分野から新たなサービスを創出すべく、ヘルスケアを投資対象としました。

街全体がスタートアップ支援の場に

──スタートアップはTAKANAWA GATEWAY CITYでどのようなアセットを活用できるのでしょうか。

元村:最大のアセットはこの街全体を実験の場として使っていただけることです。TAKANAWA GATEWAY CITYにある住宅や文化創造施設の「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」、商業施設、オフィス、ホテル、コンベンションセンターなど、何十万人が集まる空間を実証フィールドとして活用いただけます。大型店舗だけでなく、フィットネス施設や食堂、カフェテリアなども実証の場として利用可能です。

通常の街の再開発では「このビルはA株式会社、このマンションはB株式会社…」など管理する企業が分かれてしまう場合がほとんどですが、TAKANAWA GATEWAY CITYでは当社や当社グループが街全体をハンドリングしているので、あらゆるエリアを実証の場として提供できます。

松尾:企業向けの実証施設は郊外にあることが多く、TAKANAWA GATEWAY CITYのように東京都心の一等地でさまざまな実証実験ができる環境は貴重です。また、羽田空港から20分ほどの位置にあり、今後リニア中央新幹線も乗り入れる品川駅に近いという、国内外からアクセスしやすい立地でもあることから、自社技術を世界に広めるショーケースの場としても活用いただけます。

地方にもアクセスしやすいため、地方創生や地方における移動問題、環境づくりなどにチャレンジするスタートアップにも適した場所です。

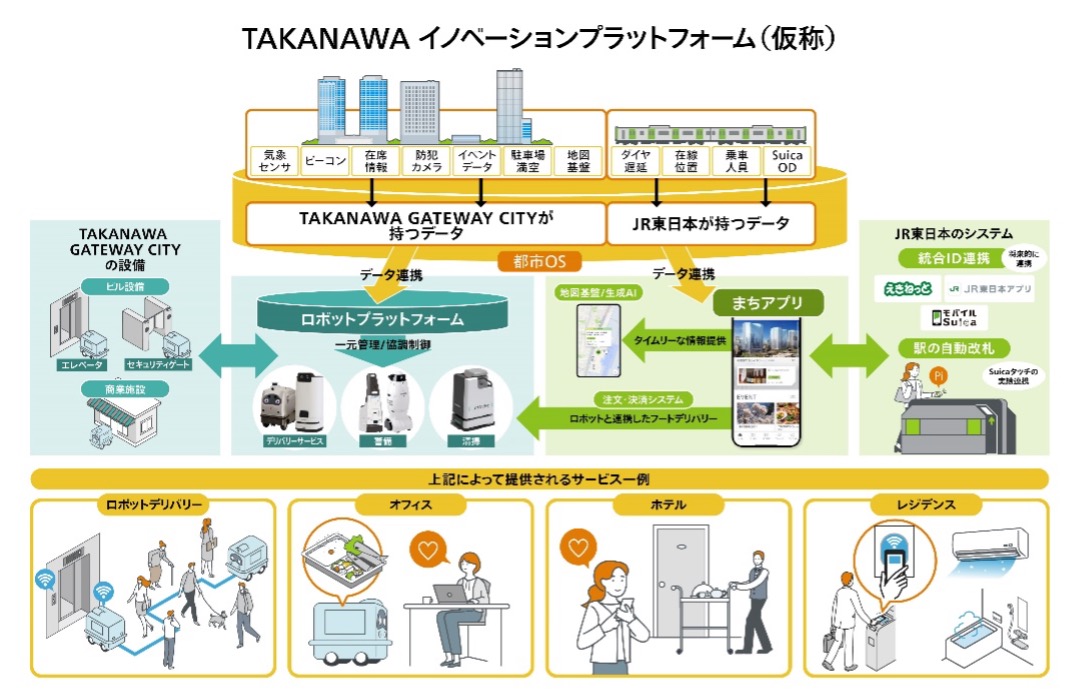

天内:街全体に導入した「都市OS」のシステムも、スタートアップに使っていただける特徴的なアセットの1つです。この都市OSにはTAKANAWA GATEWAY CITYに来た人の性別・年代別の人流データ、JR東日本の鉄道運行データ、気象データなどが含まれています。将来的にはTAKANAWA GATEWAY CITY来訪者の購買データやヘルスケアデータも統合していく予定です。

この都市OSを活用すれば、「この時間帯に来訪するこういう属性の人に、このサービスをアプローチしよう」などの検証ができます。サービス利用者からのフィードバックも蓄積できますし、また外部データソースとの連携も容易なので、スタートアップのサービスをブラッシュアップするために柔軟に活用可能です。

──TAKANAWA GATEWAY CITYでは、アカデミアやJR東日本以外の大手企業とスタートアップをつなげる取り組みも企図されているようですね。

松尾:東京大学は、「東京大学 GATEWAY Campus」という新たなキャンパスを創設することとなりました。東京大学の農学、医学、薬学、AI分野など、プラネタリーヘルスに関わる研究者と交流できる場を設けます。

シンガポール国立大学とは、海外スタートアップの日本進出支援や、日本スタートアップの東南アジア進出を支援するプログラムを開催予定です。また、TAKANAWA GATEWAY CITYのパートナー企業などとスタートアップのマッチングも行います。

こうしたアカデミアや大企業とのコミュニケーションは、ビジネス創造施設「LiSH(TAKANAWA GATEWAY Link Scholars’ Hub)」を拠点に実現していきます。

LiSHは、TAKANAWA GATEWAY CITY内に設けられた、コワーキングエリアや実証実験施設、環境・ヘルスケアなどの基礎研究に必要な実験機器を備えたスペースです。弁護士や弁理士などの専門家の支援も受けられます。現在、約60社のスタートアップ等がこのLiSH会員となり活動することが決まっている状況です。

共創が生まれる仕掛けも用意

──高輪地球益ファンドから出資が決まったスタートアップについて教えてください。

天内:最初に出資させていただいたのは Boston Medical Sciences という、下剤を使わずに大腸がんを検出する技術を開発するスタートアップです。現在の当社の事業ポートフォリオにはヘルスケアという明確な柱はありませんが、健康寿命を伸ばすために負担の少ない検査を実現していくという同社の取り組みに非常に可能性を感じました。

CTスキャンの映像があれば専門的な支援をどこでも受けられるので、都心に住んでいない方でも同社のソリューションの恩恵を受けられます。そういった意味でも、日本全体の社会課題解決を目指すスタートアップであり、当社の思いと合致しました。

松尾:TAKANAWA GATEWAY CITYでの具体的な協業方法はこれからディスカッションしていくことになりますが、1案として挙がっているのがTAKANAWA GATEWAY CITYのクリニックゾーンでの活用です。同社の事業を検証する実証実験のフィールドとしてTAKANAWA GATEWAY CITYを最大限活用いただけるよう支援していきたいと思っています。

──そのほか、TAKANAWA GATEWAY CITYでのスタートアップ共創のイメージとして考えていることがあれば教えてください。

天内:最近注目しているのは音関係の技術を持つ企業です。TAKANAWA GATEWAY CITYは見た目だけでなく音環境にもこだわって設計しており、音関係のスタートアップとは連携の余地があります。TAKANAWA GATEWAY CITYには文化創造施設もありますので、そこでの技術連携も考えられるでしょう。

松尾:その他にも、非常に簡単な方法で感染症の早期検査が可能な技術を開発する企業や、未利用素材や廃棄物を活用して新たなグッズを作る企業など、多様なスタートアップと会話をして連携可能性を探っています。

──そうしたスタートアップと、JR東日本を含むさまざまな企業・団体とがスムーズに連携するための工夫はありますか。

天内:LiSHでは、私たちJR東日本の社員が「ブリッジコミュニケーター」として常駐し、人々をつなぐ役割を果たしていきます。

また、LiSHでは細かなテーマ別のビジネスイベントを頻繁に開催する予定です。街に入居する大企業やLiSHの会員企業、さらにその取引先も参加できるようなテーマを細分化して設定し、スタートアップとのマッチングを図る形を想定しています。

テーマを細かくするとイベント規模は小さくなりますが、スタートアップにとってはより密接な接点を作れるので、効率的に事業のきっかけを掴める場になるはずです。「投資先や協業先を探すならLiSHのイベントに行こう」というポジションを目指したいですね。

LiSHはJR東日本の技術部門のメンバーも立ち寄れる場にしたいと思っています。当社には機械、電気、建設、エネルギーなどの専門部署があり、まさに技術の塊と言える会社です。そうしたメンバーとスタートアップの交流の場も設けることで、新たなイノベーションを促進していきたいです。

JR東日本は規模が大きいので、スタートアップからするとどこが窓口なのかがわかりにくかったかと思います。ですが、これからはLiSHをスタートアップとの窓口として機能させ、適切な部署や担当者へと橋渡しする役割を果たしていきたいですね。

“長期戦”になるスタートアップこそ、支援したい

──最後に、TAKANAWA GATEWAY CITYではどのような思いを持つスタートアップと連携していきたいか、展望を教えてください。

松尾:基本的には「地球益」というキーワードに関連したスタートアップと、短期的な収益だけでなく、100年先を見据えた未来のためにコラボレーションしていきたいと考えています。

あとは当社のアセットを活用していける企業とも積極的に出会いたいですね。1日約1,600万人が利用する駅という場所はもちろん、約1億枚が発行されているSuicaもJR東日本の重要なアセットです。人の移動データが蓄積されているSuicaは、今後さまざまな要素を掛け合わせて、単なる決済手段から生活のデバイスへと進化させていきたい。このSuicaを最大限活用して、新しい可能性を追求するスタートアップとの協業を目指したいですね。

元村:私はこの高輪から世界に羽ばたいていけるスタートアップを支援していきたいです。残念ながら日本の競争力は低下傾向にありますので、この街を活用して日本の国際競争力を高めるような取り組みや支援ができればと。

この点において、シンガポール国立大学との連携は、スタートアップにとって東南アジア進出の足掛かりと思います。私たちは台湾やシンガポールにもコワーキングスペースを持っていますので、心理的距離の近いアジア市場へのアクセスも提供可能です。

逆に、海外スタートアップをTAKANAWA GATEWAY CITYに誘致することで、日本のスタートアップが世界を知り、成長できる環境を構築することにも取り組んでいきたいですね。

また、地方創生も私たちの重要な事業領域です。地域の課題解決に取り組むスタートアップとも連携し、JR東日本のアセットを最大限に活用していただきたいと思っています。

天内:私が重視するのは、事業の中心に社会課題解決をしっかり据えているスタートアップです。JR東日本は事業の特性上、簡単に倒産することはない継続性の高い会社ですから、成功までに時間のかかるスタートアップの取り組みにも並走できます。だからこそ、一時的な流行や利益を追うのではなく、本質的な社会課題を真正面から捉えて解決に取り組むスタートアップを積極的にサポートしたいですね。

以前、小売業向けのサービスを展開するスタートアップの方とお話したときに印象的だったことがあります。彼らは一見すると小売業向けのソリューションを提供している会社に見えるんですが、その事業の先で少子化や過疎化という根本的な課題解決に取り組もうとされていることを知りまして。しかもその実現には5年、10年かかることも理解されており、非常に長期的な視座で事業に取り組まれているスタートアップだと感じました。

こうした長期的なビジョンを持たれているスタートアップであれば、JR東日本との協業で大きな価値を生み出せると確信しています。このTAKANAWA GATEWAY CITYで「100年先の心豊かなくらし」を共に築いていける仲間との出会いを多く生んでいきたいですね。