東急建設CVC設立から3年。続々と成果の出てきたスタートアップ共創の最新事例

東急建設CVCがスタートアップへの出資に際して重視していることや協業実績、同社の提供アセット、今後の展望などについて担当者に伺いました。

東急建設株式会社は、2022年にCVC「TOKYU-CNST GB Innovation Fund L.P.」をグローバル・ブレインと共同で設立しました。同ファンドではこれまでに、脱炭素、廃棄物ゼロ、防災・減災などに関わるスタートアップ12社への出資を実行。社内の新規事業開発チームとも連携し、スタートアップ製品の導入や協業などを複数積み上げてきました。

これまでの具体的な協業実績やスタートアップ連携に際しての工夫、今後の出資展望などについて、同社イノベーション推進部の藤田 耕一氏、對馬 あかり氏にお話を伺いました。

スタートアップ連携のしやすさが強み

──東急建設さんのCVCでは「脱炭素」「廃棄物ゼロ」「防災・減災」と、「人材」「デジタル技術」という5つの投資領域を掲げられています。これらの領域を選定された理由を教えてください。

藤田:投資領域は、当社が2021年に策定した「VISION2030」という長期経営計画に基づいています。長期経営計画の中では「脱炭素、廃棄物ゼロ、防災・減災」が当社の提供価値として定められ、またその価値を生み出すために「人材」と「デジタル」も強化していく方針が示されました。この方針に伴う形でCVC活動も行っており、現在までに12社のスタートアップに出資を行っています。

我々のCVCの特徴はスタートアップとの連携に積極的であるという点です。スタートアップ連携に関しては、CVCを担当する「オープンイノベーショングループ」と、新たな事業創出を目指す「新規事業創出グループ」というチームがあり、互いに密に連携をしています。

CVC経由で当社に導入されたスタートアップの製品やビジネスモデルの数で言えば20件を超えていると思いますし、より深い協業実現に向けた取り組みを行っている案件も10件以上ある状況です。当社ではスタートアップとのPoCや製品導入を行うための予算も確保されていますので、連携していただきやすい環境が整っていると思います。

製品導入だけじゃない、実践的な協業例

──設立3年で深い協業10件は少なくない数だと思いますが、具体的な協業事例について教えてください。まず、3Dプリンター技術を持つアメリカのBranch Technology(Branch)社とはどのような取り組みを行っているのでしょうか。

對馬:Branchは格子状の構造体を3Dプリントできる技術を持つスタートアップです。同社の技術を用いて製作した化粧壁と椅子を、渋谷にある当社物件に設置しました。椅子は化粧壁と同じ仕上げ剤を使い、中に照明を組み込むなど、デザイン的な統一感も持たせています。

ただ、一般的な3Dプリンター技術を持つ企業の多くは大掛かりなものを作るのが難しかったり、デザイン的な制限があったりします。しかし、Branchの技術であれば大きな構造物も作れますし、曲線など複雑なデザインも実現可能です。

また、通常の3Dプリンター技術では金属の型枠が必要になる場合が多いんですが、Branchの場合は型枠を用いずに3Dプリンターだけで1から作り上げられるので、廃材がゼロになります。これは「廃棄物ゼロ」という当社のビジョン、投資方針にも合致する点です。

施工の際にも利点があります。Branchの化粧壁は工場で製作されるため、現場での作業は取り付けだけで済みます。今回の取り付けは一日程度で完了し、現場の省人化に繋がりました。

藤田:Branchの技術は自由度が高く、化粧壁など以外にもさまざまなものを製作できます。すでにとある企業向けの入札提案で、その会社のシンボルマークをBranchの技術で製作して建物に設置する計画も進行中です。将来的には駅の壁面全体など、もっと大規模にBranchの技術を展開していけると思っています。

──建設現場の作業効率を上げる、カナダのMechasys社にも出資して協業されているそうですね。

藤田:はい。同社は建築現場などで行われる「墨出し作業」を効率化するスタートアップです。墨出し作業とは、柱・梁・壁面などに工事の基準となる線を設計図面通りに墨で記す工程のことです。作業の中でも、上を向きながら天井部分に行う墨出しは特に大変で労力がかかります。

Mechasysはレーザーを用いて施工・設計図面を建築現場に投影できるシステムを提供しています。これにより、従来の墨出し作業の工数を約37%削減することができました。同社サービスのアップグレードや使い方の熟練によって、約半分の工数で墨出し作業ができるようになる見込みもあります。

やはり建築業界は人手不足が顕著ですから、生産性向上につながるサービスは当社でも積極的に取り入れていきたいと思っています。Mechasysのシステムを多くの現場で活用して効率化を進めたいということで、建築事業本部で導入を推進中です。

對馬:当社だけでなくバリューチェーン全体にMechasysの製品が普及することを目指し、鉄鋼や産業資材を扱う商社である岡谷鋼機さんと、同じく建設業の戸田建設さんと連携をしています。戸田建設さんの現場でMechasysを活用するメディア向けデモを行った際は、大手テレビ局などにも取り上げられました。

Mechasysのような海外スタートアップが1社だけで日本市場を開拓していくのはやはり難しいですよね。出資スタートアップが日本進出をしていく際は、我々が国内パートナーとなり、今回のようなコンソーシアム的な形で進めていくのが理想だと思います。

藤田:建設会社同士で新規事業やCVC関連の担当者間では結構横の繋がりがあります。今後も業界内の担当者と協力して投資先企業の支援を行っていきたいですね。

──法人向けにグリーン電力事業を手がけるクリーンエナジーコネクト(CEC)社との連携内容も教えてください。

藤田:当社では再生可能エネルギー事業戦略を立てており、その中にはオンサイト・オフサイトPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)事業が含まれています。そこで、オフサイトPPAのリーディングカンパニーであるCECに出資し、同社の協力を得つつ、社内におけるグリーン電力の実装とオフサイトPPA事業の内製化を目指しました。

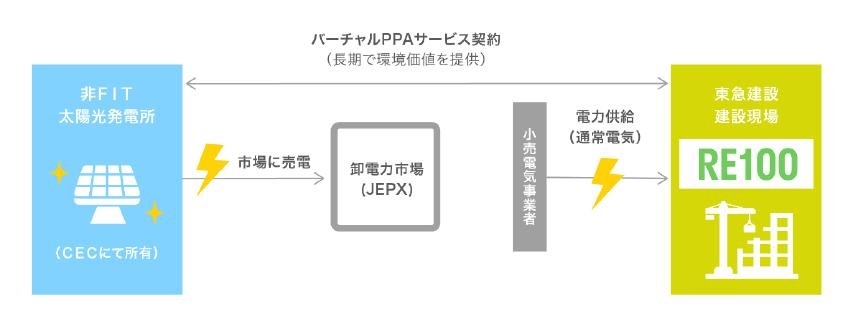

まず、CECと東急建設専用のNon-FIT(固定価格買取制度を利用しない)低圧太陽光発電所を全国47か所に開発しました。これらの発電所でつくられた電力は一般の卸電力市場で売却されますが、当社はその発電にともなって生まれる再エネの「環境価値」を購入する形で契約を結んでいます。これは「バーチャルPPA」と呼ばれる契約の形態で、実際の電力は使わず、再エネを生み出すことを支援することで、自社のCO₂削減として認められる仕組みです。

このバーチャルPPAの仕組みを当社の建築現場に導入しました。これは 業界内で初となる試み で、これにより年間約440万kWh分の環境価値が当社に提供されます。これは約1,900トンのCO₂削減効果に相当することから、当社の建設現場における年間のCO₂排出量の約20%を削減するインパクトを持ちます。

バーチャルPPAに取り組むためには「だいたいどれくらいの電気を使うか」をあらかじめ見積もる必要があります。ですが、建設現場では大きな重機が入ると一気に電力使用量が増えますが、逆にまったく電力を使わない日もあるため、消費する電力の見通しが立ちづらいという課題がありました。そのため建築業界でのオフサイトPPAの導入は遅れていたわけですが、バーチャルPPAを導入することで電気の再燃化ができました。

CECの全面的なサポートにより実現したこの取り組みは業界内にも影響を与えています。実際に業界大手の建設会社さんでもバーチャルPPAの導入が始まったと伺いました。また同取り組みが評価され、「令和5年度 新エネ大賞」の新エネルギー財団会長賞[導入活動部門]を同社と共同で受賞しました。

また、CECのオフサイトPPA(遠くの再エネ発電所から実際に電気を受け取って使う仕組み)事業をCECの協力のもと当社で内製化し、販売促進していく取り組みも始めています。主に当社のお客様である施主やビルオーナーにオフサイトPPAサービスを提供していく試みで、すでに昨年末に1つ目の案件がスタート。2件目以降についても同社と協力しつつ進めていく予定です。

私たちは伝書鳩ではいけない

──東急建設では、業界初の試みを行ったり、競合他社とも連携してスタートアップ製品の普及に取り組んだりと一歩踏み込んだ協業を実現されています。協業には事業部との連携も不可欠ですが、その際のコミュニケーションで工夫していることはありますか。

藤田:CVCを設立して半年後くらいに、各事業本部との繋がりを作るための体制を整えました。具体的には、各事業本部の長に「CVC担当者」を任命してもらい、その担当者が自部署の部下に情報を展開して協業を進める仕組みです。これらのメンバーとその部下も含めた会議を月に1回開催し、CVCの取り組みや進捗、新たなスタートアップの紹介などを共有しています。

また、各事業本部の担当者のニーズヒアリングを年間40回以上行ったり、CVCの運営者であるグローバル・ブレインの方に、スタートアップに関する勉強会を開いていただいたりするなど、密に連携をしています。このような取り組みのおかげで協業の取り組みが少しずつ結果として出るようになってきました。

ニーズヒアリングなどのほかにも、協業を進めることが事業部側の業績として評価される仕組みを作ることも重要です。社内のDXを進める部署など、CVCと親和性のある部署では協業案件数が目標として設定されているので、連携も進みやすい印象があります。

伝書鳩のように事業部側にスタートアップを紹介するだけではいけません。私たち自身が事業部とスタートアップのハブになることから逃げないことが大切です。ハブとなって社内にうまく営業し、仕事を結びつけられれば協業は進みます。まず担当者が主体となって動かないと協業は進みませんので、その推進力は意識したいですね。

──協業をするスタートアップと相対する際に心がけていることはありますか。

對馬:お互いがWin-Winになる関係を築くために、スタートアップ側の状況には可能な限り配慮をするようにしています。特に海外スタートアップの場合、たとえば契約手続き1つとっても日本企業の当たり前が通じない場面が多くありました。スタートアップはリソースも限られますので、そういった場合になるべく負担のないよう連携できる方法を模索することを大事にしています。

藤田:私が起業家の方とよくお話しているのは、建築業界の市場の大きさや当社が提供できるアセットについてです。

建設市場は年間投資額が国内だけでも約70兆円と言われています。一方で、建設現場はいまだに閉鎖的なフィールドであり、まだまだ開発の余地がある、マーケットとして非常に魅力的な場所だと思います。

また、当社の技術研究所にはさまざまな施設があり、無響室、風洞施設、人口気象施設、地震時の地面や建物の揺れなど複雑な振動現象を再現する振動設備などの施設をお使いいただくことも可能です。建設業界というフィールドの広大さや当社のアセットを丁寧にお伝えすることから、協業の芽を育てていこうとしています。

領域を広げて挑む、東急建設の今後

──CVC設立から3年経ち、投資先企業や協業実績も増えてきたいまだからこそ感じる、連携したいスタートアップ像や今後の展望を教えてください。

對馬:CVC設立初期は、コア事業である建設業とシナジーが見込める領域に注力していましたが、だんだんと建設業の拡張領域のスタートアップへの出資も増えてきています。

一例に挙げられるのが エンドファイト社です。同社は、DSE(Dark Septate Endophyte:森林やそこに自生する植物の根に内生する菌の総称)に関する技術を持っています。

当社では使用済み紙おむつをオーガニック培養土にする「地球動物園」プロジェクトを始めているんですが、その中でエンドファイトの微生物技術を活かす共同研究を実施中です。これが上手くいけば、これまでとは異なるアプローチで緑化の差別化技術を獲得することができるため、お互いに関心の高い都市緑化への取組みにおいて良いシナジーが生まれるでしょう。

CVCの役割には長期的に見て必要な事業知見を得ていくことも含まれていますから、今後はこうしたところとの協業も進めていきたいですね。

藤田:当社との事業シナジーの有無はもちろん、事業に対する強い思いを持つ起業家の方が率いるスタートアップとの連携を期待しています。短期的な利益ではなく根本的な課題を真摯に解決しようとされている方とぜひご一緒したいですね。

これまで申し上げてきた通り、建築業界という市場には課題が多くあります。多くのスタートアップの潜在顧客が存在するフィールドかと思いますので、そういった場に食い込んで事業を拡大させていきたい起業家の方とは積極的に出会っていければ嬉しいです。

※所属、役職名、数値などは取材時のものです

(執筆:Universe編集部)