【マインドのDNA】人が創造的になれるロボットを開発したい/株式会社MUSE 笠置 泰孝

小売店舗における人手不足の解消や、売り場活性化に貢献するロボットの開発・販売を行うMUSE社。本記事では、同社を率いる代表取締役CEO 笠置氏のパーソナルな一面や夢を深堀りし、その素顔に迫ります。

執筆:Universe編集部

「マインドのDNA」

今回登場いただいたのは、株式会社MUSE 代表取締役CEOの笠置 泰孝氏です。

笠置 泰孝

一橋大学商学部卒業後、新日本有限責任監査法人、ゴールドマン・サックス証券で勤務。その後ZMPにて物流ロボットCarriRoシリーズの立ち上げから量産拡販まで7年間従事。延べ国内で300社以上の倉庫または工場に導入。2022年4月にMUSEを創業。

──なぜ起業という選択を?

父親が起業して経営者として働いていたこともあり、本棚には松下幸之助さんや本田宗一郎さんのような名だたる起業家や事業家の本がずらっと並んでいました。それが、幼少期から起業や会社を経営することに対して、現実的に憧れを抱いた最初のきっかけです。その後、大学の選択や公認会計士の資格の取得などの場面でも、将来起業や経営の世界に入ることを念頭にキャリアを進めてきました。

ロボットをキャリアの軸に据えるという選択は、大学時代に愛知で万博を見に行ったのがきっかけです。まるで生命や感情を持ったように動くロボットを初めて見て、これから「機械の概念が変わる」

前職では物流ロボットの事業を一から立ち上げ、量産拡販する中でさまざまな知見やノウハウを身につけることができました。その際に小売企業の担当者が店舗でロボットを活用するために試行錯誤している姿を見て、ここには大きなニーズがあると感じ、小売店舗に最適化したロボットを開発しようと決意しました。

──失敗・挫折にはどう向き合っている?

これまで多くの失敗をしてきました。振り返って考えてみると、楽観的に考えすぎてしまったケースや、成り行きに任せて判断してしまった場合に失敗することが多くあったように思います。

だからこそいま重要だと感じるのは、詳細な検討に入る前に全体として「コンセプトがちゃんと機能しているか」

実際に日々の行動に落とし込むことは難しいですが、常にその点は意識しながら判断をしようとしています。

──最もゆずれないものは?

私がビジネスを選択する際の判断でゆずれないものは下の3点です。

- 社会的課題の解決に繋がる

- 長期的に成功の蓋然性が高い

- 倫理的に問題がない

ロボットはまさに将来の人口動態変化に伴う社会的な摩擦を解消する有効なツールです。今後、ロボットの拡張性が高まりコストが低減すれば、ロボットを導入する採算性は大きく改善していきます。

一方で、ロボットやAIが強力になるほど、人の雇用を奪い、格差を助長する存在として社会から認知されるようになってしまいます。

今後はロボットやAIのプロバイダが「そのような社会的な責任にどう向き合い、プロダクトやサービスを設計するのか」

──チームをひとことで表すと?

「信頼」

私たちは相互に信頼が醸成されている状態において、個々人が自律性を発揮し、大きなパフォーマンスを出せると信じています。そのため社内のルールやプロセスもミニマムにし、各メンバーの裁量で仕事を進められるような設計を心掛けていますね。

──心身ともに疲れたときのリフレッシュ方法は?

座禅です。過去15年ぐらい、週末は近所のお寺で座禅し、平日は起床後自宅で座禅するのがルーティンになってますね。PCもたまに再起動が必要なように、人間も頭や精神状態を一度リフレッシュすることでいろいろなことに精力的に取り組めると考えています。

──自分を突き動かすエネルギーは?

目の前の顧客の課題解決です。

顧客の現場では日々多くの課題が発生しています。現時点で私たちが解決できる課題はごく一部かもしれません。それでも、少しでも貢献できたときにはとても満足感が大きく、常にもっと貢献できる余地はないかと試行錯誤しています。

──CEOに必要な資質とは?

「大きな発想」

CEOとしての一番の責任は、チームとして会社としての方向性やゴールを分かりやすく示すことだと考えています。到達点が小さくまとまってしまうと、インパクトも出せず、メンバーのモチベーションも引き出せません。

また自分ひとりで何とかしようとするのではなく、顧客、株主、取引先、メンバーなど、あらゆる関係する人たちに参加やサポートしてもらうことによって、渦を大きくしていくことも重要だと考えます。

──最後に今の夢を教えてください

これから近い将来にロボットは社会のあらゆる場所に浸透し、なくてはならないものになっていくはずです。そのようなときに人を排除するのではなく、人と共存し、人のアウトプットを高められるような存在のロボットを開発していきたいと思っています。

人がより活き活きと働くためにロボットが不可欠だと考えられるような社会に、少しでも貢献したいですね。

株式会社MUSE

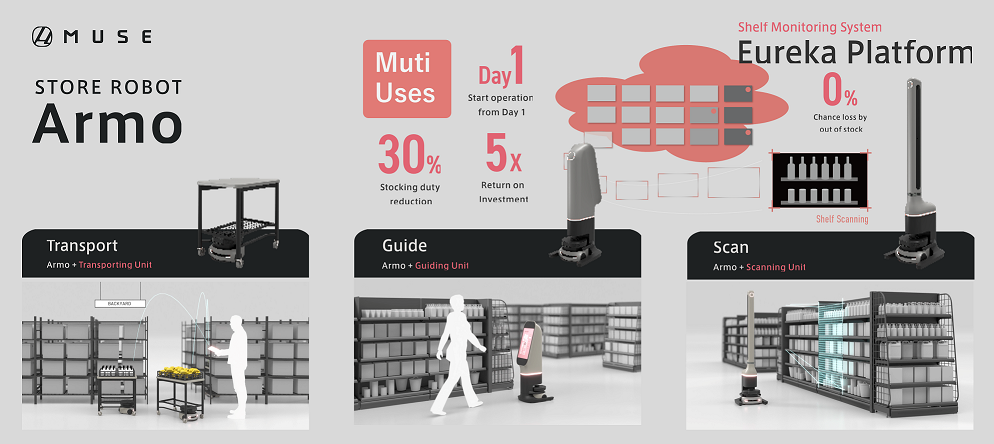

ロボティクスとデータ活用を組み合わせて、小売店舗の人手不足解決と売り場活性化を実現するプラットフォームを開発。拡張ユニットを付け替えるだけで品出しから売り場データの収集までマルチユースで行うストアロボット『Armo』