【マインドのDNA】「社会が変わる」ほどの価値を生みたい/株式会社RightTouch 野村 修平、長崎 大都

カスタマーサポート領域に特化した複数のSaaSを展開している、株式会社RightTouch。本記事では、同社を率いる野村氏、長崎氏のパーソナルな一面や夢を深堀りし、その素顔に迫ります。

執筆:Universe編集部

「マインドのDNA」では、いま注目のスタートアップ起業家をピックアップし、現在の価値観やマインドをさまざまな角度から深掘りしていきます。

今回登場いただいたのは、株式会社RightTouch 代表取締役 野村 修平氏、長崎 大都氏です。

野村 修平氏(写真右)

1979年生まれ。北海道大学大学院卒業後、ERPパッケージのワークスアプリケーションズに新卒入社。最年少で新規開拓営業マネージャーに昇格。既存顧客専任営業チームを立ち上げ、米国事業も牽引。2018年からSaaS型プラットフォーム『KARTE』を提供するプレイドでエンタープライズセールスの立ち上げ。2021年12月に社内起業でRightTouchを設立し、現在は代表取締役としてビジネス全般をリード。

長崎 大都氏 (写真左)

1990年生まれ。京都大学を卒業後、2015年にIGPI入社。IT/メーカー/自動車など複数企業の事業戦略立案から新規事業立ち上げ、事業投資に従事。2019年よりプレイドに参画しカスタマーサクセス/Bizdevを経てRightTouchを創業、代表取締役として事業全体をリード。

──なぜ起業という選択を?

野村:プレイドにいた際に大企業3社から「KARTEをカスタマーサポート目的で使用したい」という声を同時期に聞き、未開拓市場を発見したことがきっかけです。その後、実証実験を通じて市場のバーニングニーズであると確信しました。

また、ワークスアプリケーションズ時代に既存顧客専任の営業チームを立ち上げた経験から、既存顧客を大切にすることが事業成長の鍵だと実感していたというのもあります。

AppleやT-mobileなど過去の企業事例を見ても、カスタマーサポートは企業成長に直結する戦略的価値を持っていると言えますよね。だからこそ、経済のパラダイムシフトが起きる中では、カスタマーサポートを単なるコストセンターではなく、顧客との関係を深める場と捉える必要があると感じました。

そこで「顧客との特別な関係性を築ける会社を増やしたい」という理念を実現するため、プレイドから独立した子会社としてRightTouchを起業しました。

長崎:私は最初は「好奇心」ドリブンでした。

カスタマーサポートの課題を見つけた際、もう少し解像度を上るために業界構造を把握したりオペレーションの現場の見学をしたりしました。そこでカスタマーサポートは「非合理の塊」だと認識しまして。

私は事業を作ることが好きなので、こんなに事業機会がある市場は面白いし、世の中を変える余白が大きいと感じました。これが起業の大きなきっかけです。

その後、事業/プロダクトにのめり込むにつれ、カスタマーサポートの「存在意義」にも惹かれていきました。

企業が精魂込めて作っているプロダクト/サービスは、顧客にとって難しいものと感じられる場合もあります。たとえば、私たちが最初に深掘りした損害保険や証券の領域においては、顧客が便益を得るまでのハードルが高くなりがちです。

これは言い換えれば、企業が作っているサービスの本来価値がほとんど顧客に届いていない状況だとも言えます。だからこそ、そこを解消するのがカスタマーサポートの本来の役割だと強く認識しました。

私には学生時代から、働くからには日本を元気にしたいという想いがありました。カスタマーサービスの役割を大きく変えることが企業価値の向上、および国民の体験を豊かにすると痛感し、創業に至った形です。

──過去の失敗・挫折にどう向き合ってきたか?

野村:ワークスアプリケーションズでのアメリカ事業立ち上げにおいて、大きな挫折を経験しました。日本のビジネス感覚が通用せず、対面営業の常識の違い/プロダクトのローカライズなど文化の壁に直面し、最終的に事業撤退という形になってしまって。

ですが、失敗したからこそ、難易度の高い0→1を再度やりたいという気持ちが強くなりました。その後、国内スタートアップで事業の芽を探索しながら、0→1の機会を探す戦略へと転換。失敗を逆に原動力に変えて乗り越えてきました。

また、アメリカ事業の前にはトラブル対応が苦手で、顧客との関係構築に悩んだ時期もありました。そこで、既存顧客と向き合うカスタマーセールスチームの立ち上げを起案。逃げれない環境に自分を追い込むことで「トラブルの現場に率先していく」という姿勢に切り替えて対処しました。

失敗を恐れず、そこから学び取り、次の挑戦へと活かす姿勢は、私のキャリア構築と起業の原動力となっていると思います。

長崎:私は社会人3年目に、IGPIで福島県のバス会社での事業投資案件に携わっていたときに挫折を経験しました。

週4日、現地に滞在して単身で改革に挑み、いろんな事業課題に向き合いコトを進めていました。自分としては「価値を出している」という実感もあって。

ですが、支援開始から1カ月が経過した飲み会の席で、現地スタッフから「東京から来たエリートに何がわかるんだ」と直接言われました。まったくもってスタッフの信頼を獲得できていなかったわけです。

いま思えば当然のことですが、人や組織を動かすには「合理」だけでなく「情理」が不可欠だと痛感しました。そこからはスタッフと関係構築に注力。組織/事業のリアルな課題を知るために、好きではないタバコを始めて喫煙室で距離を縮める努力をするなど、事業成長のためには何でもするという姿勢で臨みました。

結果として収益改善にも貢献し、卒業する際に一部のスタッフが涙してくれたことは忘れられないですね。

──最もゆずれないものは?

野村:「顧客の成功からしか、真の事業成長は生まれない」という信念です。これはRightTouchを立ち上げた理由でもあり、いまも変わらず最も大事にしている価値観と言えます。

この価値観は、前職で満足度が低かった既存顧客への対応にフォーカスしたチームを立ち上げたことが原体験となっています。結果的にそのチームは新規事業部門を超える売上を生み、新しいビジネスチャンスの源泉にもなりました。

この経験を通じて学んだのは、一度つながった顧客に正しく投資し、成果に導けば、事業の好循環が生まれるということ。単なる“お付き合い”ではなく、顧客の社内評価や事業成果にまで責任を持つ。その先に初めて、「潜在顧客にも伝播するポジティブな評判」「横展開」「アップセル」が自然発生的に生まれ、事業が自走していくフェーズに入れると確信しています。

だからこそ、プロダクトの磨きこみと同じくらい、顧客との関係構築や活用支援にコミットするカルチャーは何より大事です。顧客が成功すること、それが唯一、事業が長く大きく伸びる条件だと信じています。

長崎:私がゆずれないことは「RightTouchがいたから社会が変えられた」と言われるほどの「独自価値」にこだわることですね。

理由はシンプルで、自分やメンバーの人生を投資するからには、世の中を変える仕事をしたいという想いがあるからです。

枠が決まった市場でゼロサムゲームをしても、「自分たちがいなくても、競合他社が成し遂げてくれる」という気持ちになってしまうことがよくあります。

だからこそ、RightTouchは常にオリジナルな価値にこだわってきていますし、「カスタマーサポート市場は自分たちがいないと変えられない」という意識で事業に取り組めています。

──チームをひとことで表すと?

野村:「未来から逆算して動くチーム」です。

私たちは「いま、何をすべきか?」を考える前に、「この顧客が実現したい未来とは何か?」を徹底的に考えます。また、さらにその先にいる「顧客の顧客=生活者」がどのような体験をすべきかまでを見据えた上で、提供価値を逆算し、支援やプロダクト改善のアクションに落とし込むことを大事にできるのがRightTouchのチームです。

たとえば、以前ある顧客が問い合わせ数を減らすために電話番号をサイトから見えにくくしたとお話されたことがあって。その際、RightTouchのメンバーは「それが生活者にとっての不満やストレスを増やしていないか?」という問いを起点に、施策の再検討を提案しました。

このスタンスがあるからこそ、顧客企業の中でも単なる“ツール提供企業”ではなく、“自社の構造や顧客体験の根本にまで踏み込むパートナー”として信頼を得られていると思っています。RightTouchの強さは、未来に立脚した思考と、それを支える組織の一体感です。

長崎:「調和」と「自律駆動」を両立したチームですね。

Mission/Visionはもちろん、大きく向かう方向の認識が非常に揃っているチームだと思っています。そのうえで各メンバーのgiveの精神が強く、チームで調和しながらコトを前に進めている組織です。

また、大きな方向/目的は揃いつつも、目的達成のための手段や動き、働き方には多様性があります。各々の個性が強いので、ベースは自律が求められるチームになっている状況です。

この両立具合が絶妙なバランス感覚で動けているチームだと感じます。

──心身ともに疲れたときのリフレッシュ方法は?

野村:経営は日々、判断とアウトプットの連続です。思考を止めず、意味や成果を常に問い続けるからこそ、疲れを感じたときはあえて意味を求めない時間を過ごすようにしています。

具体的には、スマホも時計も置いて、無心で入るサウナです。音も言葉も情報もすべてを遮断して、自分の身体の感覚だけに意識を集中する。何も考えず、ただ“いまここ”にいる時間が重要ですね。

また、行き先だけを決めて出発する、行き当たりばったりの旅をすることもあります。予定も目的も持たず、街や風景に身を任せて歩くと、自然と視界が開けていく。そういった時間が、自分の中の“構造的に考えることへの疲れ”をほぐしてくれるように思います。

長崎:私も野村と同じくサウナです。脳のメモリがいっぱいになったときはサウナでゆっくりすると頭が空っぽになります。そうすると会社の戦略に磨きがかかったり、事業の新しいアイデアが出たりすることもあって。毎週末の夜は必ず1人でサウナに行く、というリズムになっています。

ただ、基本的には辛いことがあっても寝たら忘れるタイプなので、「心が疲れ続ける」みたいなことはあまりないですね。

──自分を突き動かすエネルギーは?

野村:「顧客が最大の資産」だと誰もが言うのに、なぜ既存顧客には投資されないのか。この問いが原動力です。

多くの企業では、既存顧客は「もう取れた数字」として扱われ、新規獲得にリソースを集中させます。その結果、生活者の声は正しく届かず、サポート部門は“コスト”として軽視される…。私には、その状態があまりにももったいなく、構造的に間違っているように見えます。

愛される企業にあふれた社会を作るためには、まず「顧客を深く理解し、既存顧客に正しく投資する文化」が広がることが必要です。RightTouchを通じて、構造と思想を変えたい。この思いが、いまの自分を突き動かしている最大のエネルギーです。

長崎:負の体験の解消といったMissionはもちろんですが、私個人の特性としては「楽しさ」が原動力になっています。

新しい事業の芽を見つけて事業仮説が当たること、会社にとってとんでもなく高い壁にぶつかって思考すること、いま世の中にない価値が生まれること、チームで協力してなにかを成し遂げること。この全部がめちゃくちゃ楽しいと感じています。

達観した言い方ですが「人生自体が最大の暇つぶし」だと思っているので、基本的に楽しくないと意味がありませんよね。だからこそ「楽しさ」は重要です。

また私の場合は、やりたくないことで努力できる忍耐力や人間性を持ち合わせていないというのもあります。「楽しい」と感じているときに自身のエネルギーが最大出力になるタイプですね。

──CEOに必要な資質とは?

野村:「才能を自由に走らせながら、全員を同じ未来に向かわせること」。これが、いまの私が考えるCEOに必要な資質です。

RightTouchには、優秀で個性のあるメンバーが集まってくれています。各自が強い意志を持ち、自律的に動くチームだからこそ、1人1人の動きに“制約”をかけるより、“意味づけ”を与えることの方が重要だと考えています。

CEOの役割は「すべてを決めること」ではなく、「何のためにやるのか」を言語化し、「この方向に向かってほしい」という軸を提示することです。この軸が明確であれば、あとは各自それぞれの得意領域で自由に動いてもらって構いません。むしろその方が、創造性もスピードも最大化できると思っています。

ブレない軸を持ちながら、多様な才能を活かしきる。そのバランスをとり続けることが、いまの時代のCEOにとって欠かせない資質だと思っています。

長崎:私は2つあると思っています。

1つは「誰よりも先を見て、登る山を決める力」です。これは偉大な会社になるうえでの必要条件と言えます。会社はCEOの視座や見ている時間軸以上には絶対に大きくなりません。また「どの山を登るか?」は最も会社の成長に影響を与える要素です。逆にここが正しければ、登り方はチームのみんなに任せることができます。

もう1つは「人を動かす求心力」だと思っています。

会社は人です。どんなに良い戦略を書いても、素晴らしいプロダクト構想でも、良い人/チームが圧倒的な熱量を持って動かないと、スタートアップは100%成功しないと思っています。

求心力の持ち方は、人格でもカリスマ性でも思考力でもなんでも良いです。極論CEOの「人」自体に求心力が無くても、会社自体に求心力を付与できていればそれで良いのかもしれません。

──価値観を形作った本は?

野村:池波正太郎『真田太平記』

スタートアップの経営は、勝てる戦を選び、勝てるときまで耐え、最短の一手で勝ち切る“構え”が要ります。だからこそ、起業家としての判断の軸を作るうえで、池波正太郎の『真田太平記』から学んだことは大きいです。武力で押すのではなく、時流を読み、人を見極め、策をめぐらせ、機を待つ。真田家の生き様は、まさにリソースの限られた弱者が構造を設計して勝ち抜く知恵そのものだと感じます。

真田家の強さは「個の才覚」ではなく「組織としての動き方」にありました。昌幸や信繁は、自分がすべてを握ろうとはしません。人を見抜き、託し、信じ、役割に集中させる。これはまさに、スケーラブルなスタートアップ組織に必要な思想そのものです。事業のど真ん中に“任せられる人”を置き、経営者は次の布石を打つ。RightTouchのチームビルディングにも、この考え方は深く影響しています。

起業家というよりビジネスパーソンとしてですが、『イシューからはじめよ』は仕事をする上でDNAに刻み込まれている感覚があります。

自身は物心がついたときから「努力、頑張ったというプロセスが評価される」という日本の風潮があまり好きではありませんでした。その違和感に対する完璧なアンサーが『イシューからはじめよ』だったので、読んだのは大学生時代でしたが、深く心に刻まれましたね。

最近は事業作りにおいても組織作りにおいても、強いコミットメントと実行力を持ったチームに恵まれているからこそ、「課題を常に正しく認識できていれば、強い成長をし続けられる」という感覚を持っています。だからこそ自分を含む経営チームは常にセンターピンを間違えないようにしたいですね。

──最後に、いまの夢を教えてください

野村:「企業の成長は、顧客との関係性の深さにこそ宿る」。RightTouchが目指すのは、そう信じて疑わない企業が、世の中のスタンダードになる未来です。

いま多くの企業が「顧客第一」と掲げながら、経営資源の分配や意思決定の現場では、既存顧客やサポート部門が後回しにされています。顧客の声はオペレーターに埋もれ、経営には届かず、組織が“顧客を見ないまま成長しようとしている”構造があまりにも多いのが現状です。

本当に持続的な成長を生むのは、“どれだけ獲得したか”ではなく、“どれだけ信頼され続けているか”です。RightTouchは、この考え方を事業として体現することで、「顧客資本経営」という思想を日本の企業社会に浸透させていきたいと考えています。

RightTouchが支援している企業が、「なぜか離脱率が低い」「なぜか顧客から愛されている」と言われるようになる。そんな社会を、RightTouchを通じて実装したいですね。

長崎:サービスやプロダクトを使う上での「できない」「わからない」「難しい」をなくしたいです。そうすれば、企業が精魂込めて作ったサービスはもっと生活者に伝わって経済が活性化しますし、生活者の暮らしはもっと豊かになると考えています。

AI全盛時代でカスタマーサービスの在り方は大きく変わるはずです。個人的には、ここ数年でパーソナルAIエージェントが生活者のメインのインターフェースになっていくと予測しています。そうすると、パーソナルAIを通して、生活者はもっと企業に自分の困りごとをラフに伝えられるようになりますし、だいたいの困りごとはAIが解決してくれるかもしれません。

そういった数年先の未来において、RightTouchはその中心にいたいです。いまはtoB SaaS/AI Agentという形で事業展開していますが、いずれは生活者全員が使うようなプラットフォームになり、毎日自分自身の困りごとをRightTouchのプロダクトで解いていける世界になっているといいですね。そんなことを思い描いて日々ワクワクしています。

株式会社RightTouch

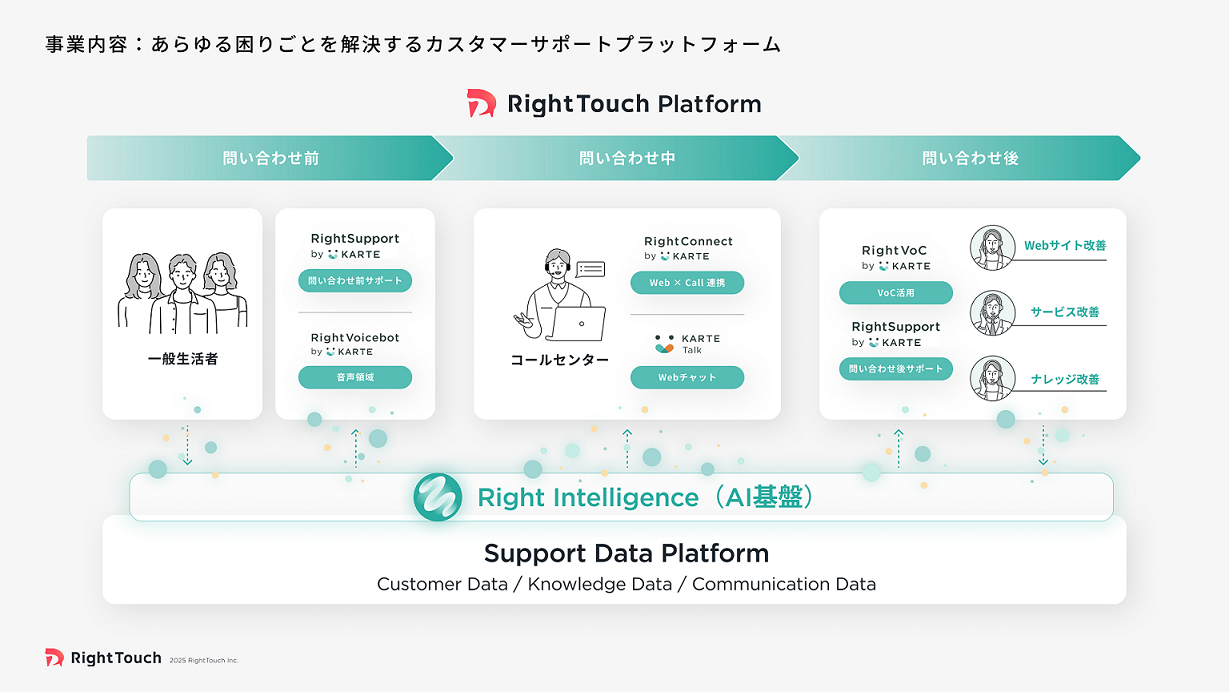

「あらゆる人を負の体験から解放し、可能性を引き出す」をミッションに、カスタマーサポート(CS)領域に特化したエンタープライズ企業向けSaaS事業を展開。CS部門の生産性・顧客体験・従業員体験の向上、プロフィットセンター化を支援するWebサポートプラットフォーム「RightTouch by KARTE」、コンタクトセンター最適化SaaS「RightConnect by KARTE」を始め、AI活用やVoCデータの分析ツールも提供。金融、通信、小売など大手企業のCS部門に多数導入。