“登らない山”をどう決めるか──事業の「第2の矢」に挑んだshizaiの学び

オリジナル包装資材のマーケットプレイスを展開するスタートアップ、shizai。同社が独立系VCグローバル・ブレインのハンズオン支援専門チームと取り組んだ、新規事業の戦略策定事例をご紹介します。

執筆:Universe編集部

株式会社shizaiは、アパレル、食品、化粧品業界など向けにオリジナルの包装資材を提供するマーケットプレイスを展開するスタートアップです。

同社はさらなる事業拡大を目指し、顧客の仕入れ業務全体を効率化するSaaSプロダクト「shizai pro」を計画。関係性のある企業との検証を経て、2025年に正式にローンチしました。その結果、全国に店舗を展開する小売企業や、複数の著名D2C企業に導入されるなど順調な滑り出しを見せています。

しかし、当初同社にはSaaS事業の経験がなく、ゼロから戦略策定をしなければなりませんでした。既存のマーケットプレイス事業の成長を維持しながら、いかにして新規事業立ち上げを並走させたのか。具体的な取り組みの流れやポイントなどについて、shizai代表取締役の鈴木 暢之氏と、戦略策定を支援したグローバル・ブレインのValue Up Team(VUT)の佐藤 直樹に話を聞きました。

(※所属、役職名などは取材時のものです)

初のSaaS事業で直面した課題

──shizai proの立ち上げの経緯について教えてください。

鈴木:私たちはEC・D2C事業者向けに、包装資材のマーケットプレイス「shizai」を提供するスタートアップとして2020年に創業しました。実はshizai proの構想自体は当初から温めていたものです。資材や印刷などの既存産業において、テックカンパニーとして差別化を図るには「購買プロセスの前後でソフトウェアをどう活用するか」が鍵になると考えていました。

この仮説を検証するために顧客のオペレーションを支援する中で、「包装資材だけでなく、商品自体や販促物も含めた仕入れ全体を一元管理したい」という声をいただくようになりました。そこから発注業務を効率化するshizai proの開発を本格的にスタート。β版的に提供する中で有償で使ってみたいという顧客も複数出てきたため、正式なローンチに向けて戦略策定をしていくこととなりました。

──その戦略策定にVUTが携わることとなった背景も聞かせてください。

佐藤:VUTは以前、既存のマーケットプレイス事業に対して、BtoBセールスの体制を仕組み化したり、KPI管理を全社浸透したりと事業基盤の強化支援を行っていました。それが一定完了したのちに「shizaiさんの次の成長に向けて何をすべきか」を議論するなかで、shizai proの戦略立案支援にフォーカスすることになったというのが経緯です。

鈴木:私自身、SaaS事業を立ち上げたりグロースさせたりした経験がなく、どのように事業戦略を組み立てるべきかが不明確でした。一般的なSaaSのPMF指標など、知識としては知っていても、それをどう活用して戦略を組み立てるべきなのかには確信が持てませんでした。

また、私が既存事業の運用全般も見ているなかで、新規事業の戦略立案にリソースを十分に割けないという課題もあって。そんなときに、以前の支援でも弊社に多大な影響を与えてくれたVUTから「次のステージに向けてshizai proの戦略支援を行うのはどうか」とご提案をいただいたので、是非にという思いでした。

「山の登り方」を決めた2つのフェーズ

──戦略策定は具体的にどのようなステップで進められていったのでしょうか。

佐藤:大きく分けて2つのフェーズで進めていきました。フェーズ1で行ったのは、既存顧客に向けたトライアル商談です。

すでにshizaiと関係性のある顧客に対し、資材や販促物などを購買するプロセスのどの点に課題があるかをヒアリングしました。鈴木さん自らエンタープライズからSMBにいたるまで、食品、アパレル、化粧品業界などに幅広くヒアリングを実施いただきまして、約2ヶ月で30社ほどのご意見を伺いました。

私も商談に同席していたんですが、やはり既存事業でお付き合いのあるお客様だったため商談の設定もスムーズでしたし、深い対話もできたように思います。これは既存事業があるなかで第2の矢として新規事業を考えるときの強みですね。

鈴木:フェーズ1で私が意識していたのは、顧客の課題について事前に仮説を立てすぎず、フラットに生の声を聞くことです。その結果、「FAXを利用しているため、仕入れ情報が変更になるたびに送受信する工数が課題」や「資材担当者は生産管理や商品開発の部門とも結びつきが強く、生産/商品管理システムとの連携も重要」など、事前に想定していなかった気づきも得られました。

佐藤:そうして集めたN=1の意見をもとに、具体的な戦略策定に入っていったのがフェーズ2です。

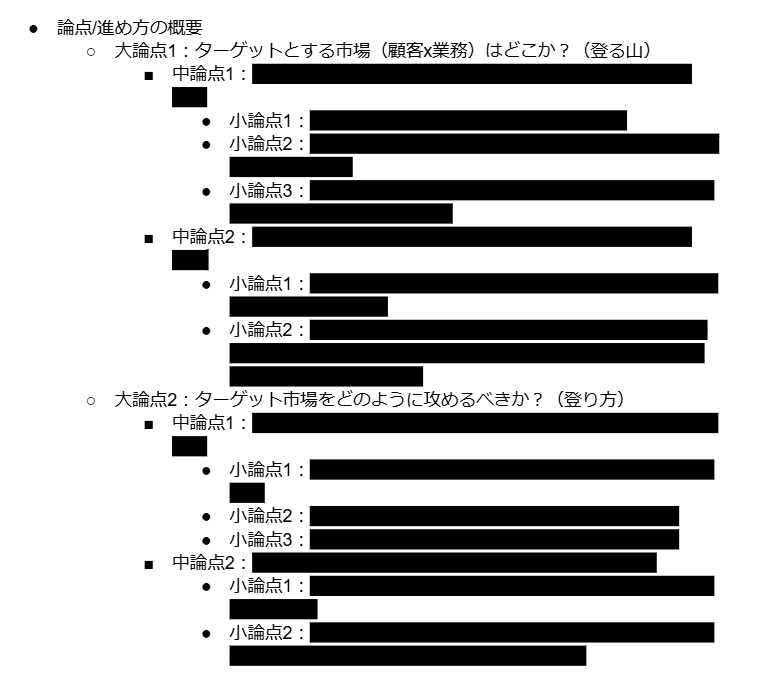

戦略策定においては細かに論点をあげて1つ1つ検証していく必要がありましたが、その論点出しのためにさまざまなフレームワークを用いました。

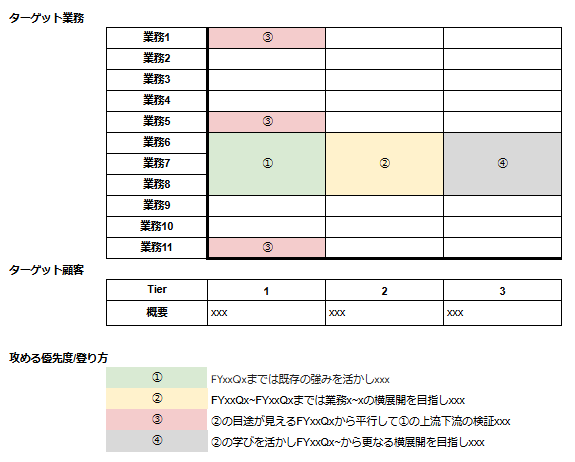

たとえば、顧客の「業界」を縦軸に、「業務プロセス」を横軸に据え、shizai proの周辺には「どのような山(市場)があるか」を整理。そこからいくつかの論点や評価軸を用いて「どの山から、どうやって登るべきか」を議論していきました。

──なるほど。「どの山から、どうやって登るべきか」についてはどのように定めていくのでしょうか。

佐藤:縦×横で区切った市場に対し、以下の「①顧客」「②自社」「③競合」という3つの観点で評価をして優先度をつけていきました。

-

①顧客:顧客課題の大きさ、課題の特有性・汎用性、顧客社数

-

②自社:既存のマーケットプレイス事業のアセットとの親和性

-

③競合:競争環境の厳しさ

この3軸から見えてきた、もっともshizai proが価値を発揮できる市場をTier1と設定。そこにアプローチするためのプロダクトの方向性も議論しました。「いまβ版にある機能を強化するのか」「新たな機能を追加するのか」「Tier2の顧客も見据えてカスタマイズをしていくのか」などの角度から検討していった形です。

鈴木:N=1のヒアリングで得られた気づきをフレームワークに落とし込んで抽象化していくことで、より精度の高い戦略を練ることができました。「あの顧客のあのコメントは、フレームワークのどこにプロットされるのか」を丁寧に整理していく作業を繰り返したことで、徐々に戦略が鮮明になっていったと思っています。

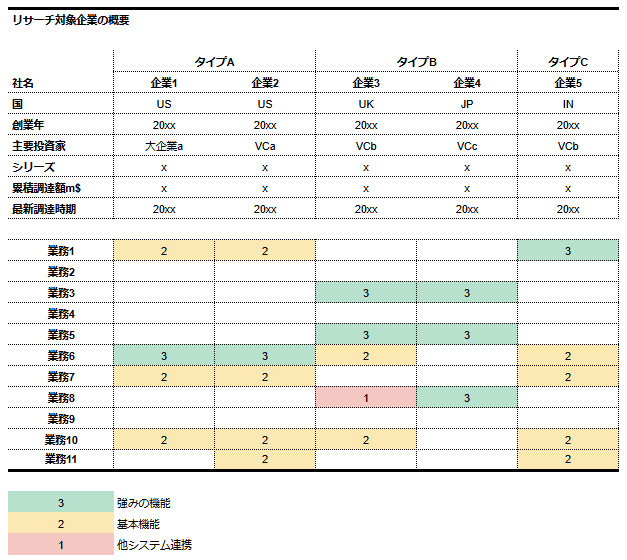

佐藤:そうした戦略を踏まえて具体的な機能やUIを検討する際には、国内の類似サービスはもちろん、アメリカやイギリス、インドなどのプロダクトも参考にしました。単に情報を調べるだけでなく、実際のデモやサービス画面を鈴木さんやプロダクトチームとともに確認して、実装イメージや実現性まで議論。その中で、特にshizai proの顧客にも価値を感じていただけそうな機能は、顧客にもヒアリングしながら最適な実装方法を模索していきました。

──戦略策定を綿密に行うことで得られた最大のメリットは何でしょうか?

鈴木:狙うべき山を特定できたということは、すなわち「いまはターゲットとしなくていい顧客群や課題」も特定できたことになります。これがかなり大きかったですね。

BtoBスタートアップにとって多くの社数が見込める業界は魅力的に見えますが、やはり最初は特定の業種の特定の業務に絞って展開していくべきです。これは当たり前のようで、なかなか下しづらい判断でもあります。社内やステークホルダーからも「より大きな山があるのに攻めないのか?」という意見が出ますので、明確なロジックがないと気持ちが揺れてしまいます。

そこで「その点は検証済みで、XXXという理由からいまは取り組まなくていい」と判断できるのは、経営判断のコストを大きく下げることにつながりました。

もちろん他の業界や業務を永久にターゲットから外すという意味ではありません。1~2年の期間を区切って「いまはやらない」と決められるだけでも、経営判断の質は大きく変わってきます。夜もよく眠れるようになりました(笑)。

限られたリソースをどこに集中投下するかを判断する際に、「見ないことを決める」ということは、見ることを決めるのと同じくらい重要だったと実感しています。

「第2の矢」ならではの壁にどう対処するか

──スムーズに戦略策定を進められた印象を受けますが、困難だったことはあるのでしょうか。

鈴木:いえ、全然そんなことはなくて、既存事業を抱えながら新規事業を立ち上げること自体が壁でした。

既存事業と新規事業では、推進する際のプロセスがまったく異なります。既存事業で向き合うのは「何のテコを動かせば実績が上向くか」という問題です。コンバージョンレートなのか、リソース配分なのか、売り方の仕組みが悪いのか…などの問題を手を動かして解いていく。

一方で、新規事業の戦略策定においてはそもそも改善する実績がありません。寄りどころが推論や推量、CEOの意思などしかなく、そうした少ない情報から思考を広げていく必要があります。

手を動かして既存事業を改善していくことと、頭を動かして新規事業を構想していくことを行き来するのは正直疲れます。脳の使い方をまるっきり切り替えないといけないわけですから。

その意味で、佐藤さんには新規事業を考える私の脳の一部を負担してもらったような感覚があります。もちろん社内のメンバーにも戦略や施策の検討をしてもらっていますが、やはりリソース的に限界もある。新規事業の討議を行えるパートナーとなってもらえたのはありがたかったです。

佐藤:既存事業であるマーケットプレイス事業も昔は新規事業だったわけで、鈴木さんも新規事業の立ち上げは100パーセントできます。ただ、いまお話にあった通り、既存事業を全力で改善しながら新規事業をやるためのロジックを積み上げていくことは、shizaiさんにとって挑戦だったのではと思います。

鈴木:実はshizai proの初期検討で算出していたTAMは小さいものでした。私自身が手堅く考えがちな性格だというのもあるんですが、既存事業を推進しながら限られた脳のリソースで新規事業を考えていたので、視野を広げきれなかったように思います。

そんなときに佐藤さんに「こういう見方をするとTAMはこうも考えられませんか?」と視点を大きく変えてもらいました。そういう意味でもVUTという第三者の力を借りれたのはよかったですね。

それぞれが実感した、未来のための学び

──最後に、今回の戦略策定の取り組みを通じて得られた学びを教えてください。

佐藤:VUTとしては、大きくわけて2つの学びが得られたと考えています。1つは、シリーズBに近いフェーズのスタートアップ支援に関する知見です。GBのフラッグシップファンドではシリーズAのスタートアップを中心に投資しており、そうした企業の既存事業に対してグロース支援するのがVUTの主なミッションです。しかし今回、shizaiさんはシリーズBに近いフェーズで、新規事業立ち上げの課題に直面していました。この経験は、同様のフェーズを迎える他の投資先企業の支援にも活かせると考えています。

2つ目は、近年注目を集めている「コンパウンドスタートアップ」や「マルチプロダクトスタートアップ」に対応する経験を得られたことです。これらは既存顧客に対して単一プロダクトではなく、レバレッジのきく複数プロダクトを立ち上げていくスタートアップの形式ですが、shizai proの事例はまさにその典型と言えます。今後の業界トレンドを考えても、shizaiさんへの支援での学びは非常に有用なものになると思っています。

鈴木:私も2点のポイントがあったと感じています。1つは、先ほども申し上げた既存事業と新規事業では動き方がまったく異なるということです。既存事業と新規事業の思考を切り分ける体制の必要性を痛感しました。今回は佐藤さんというパートナーがいたために新規事業を深く構想できましたが、今後も新たなチャレンジをする際には体制づくりの面を意識していきたいですね。

2つ目は、新規事業への着手は早ければ早いほどいいということです。実は以前、VUTに入ってもらった最初の支援が終了したときに「次はshizai proのプロジェクトですね。すでに動くプロダクトを開発しておいてくれてありがとうございます」とおっしゃっていただきまして。

既存事業の実績が大台に乗ったあとに新規事業をゼロから考え始めると、そこからユーザーと会って、MVPを作って、検証して…とスタートがずいぶん遅れてしまいます。

ですがshizai proの場合は、すでに思考検証や初期プロダクトができていたので、既存事業が整いだした瞬間から本格的に動き出すことができました。これは大きなアドバンテージでしたね。

教科書的な話になってしまいますが、マルチプロダクトや複数事業の並走を目指すのであれば早めに着手しておくのが鉄則なのではと感じます。これから第2の矢を求めるスタートアップの方にはぜひ早めに動いてみてはとお伝えしたいですし、将来の自分に対してもそう言っていきたいですね。