水素が使えるメリットも。スタートアップ向け実証フィールドを開設した、日本特殊陶業のオープンイノベーション戦略

実証フィールド「SUISO no MORI hub」やCVCファンドを通じてスタートアップとの連携を強める日本特殊陶業。同社がオープンイノベーションを目指す意図を聞きました。

執筆: Universe編集部

自動車用の点火装置であるスパークプラグやセラミックス製品で世界をリードする日本特殊陶業は、水素および炭素循環領域のスタートアップとの連携を加速させています。

スタートアップが活用できる実証フィールド「SUISO no MORI hub」を自社工場内に開設し、CVCファンドも設立。これらの多面的なスタートアップ支援を「『水素の森』プロジェクト」と名付け、オープンイノベーションを推進しています。

世界レベルの技術を持つ同社が、なぜ水素・炭素循環という限定的な領域のスタートアップと連携するのか。その意図やスタートアップと向き合う際の思いなどを、本プロジェクトを担当する執行役員の北河 広視氏に伺いました。

(※所属、役職名などは取材時のものです)

「実証の場を提供したい」から始まった

──「『水素の森』プロジェクト」立ち上げの背景についてお聞かせください。

気候変動はグローバルアジェンダとして、どの企業も避けては通れない課題となっています。弊社も2021年4月の中期経営計画でカーボンニュートラル宣言を行いました。

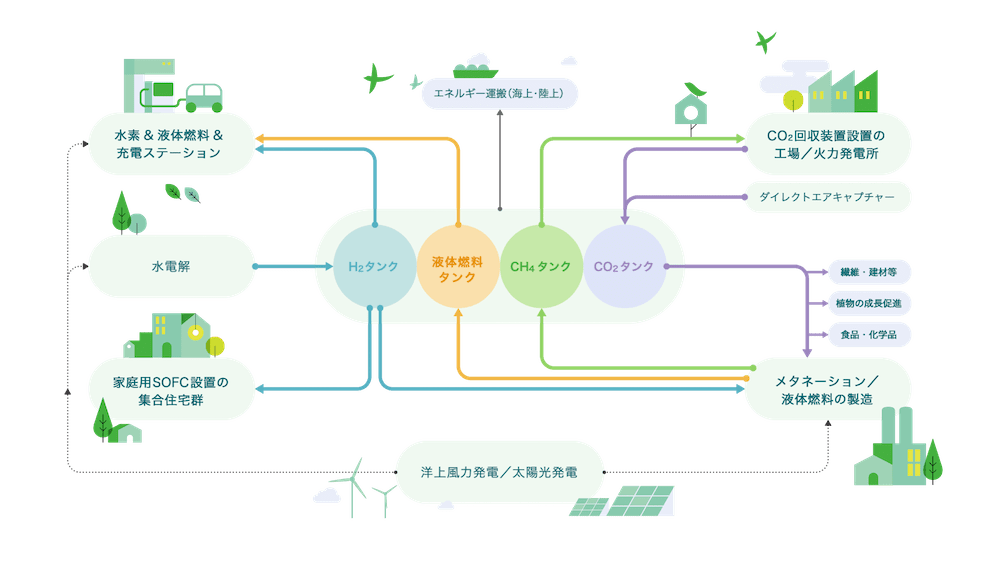

弊社の事業はセラミックスという焼き物を扱う以上、どうしてもCO2との関わりは避けられません。そこで私たちは、CO2を回収して別の形で活用する「地域CCU®」や、培ったセラミックスの技術を活かし、水素製造と燃料電池による発電を1台のセルスタックで実現する「リバーシブルSOCシステム」など、さまざまな開発を進めてきました。

この研究開発をさらに加速させ、水素・炭素循環社会をより早く実現するために設けられたのが、実証実験の場です。当初は自社の実験場として構想を練っていましたが、「スタートアップなど他社も使える場にできれば、オープンイノベーションの可能性も広がるのでは」と発想が広がり、現在の形になりました。

さらに場所の提供だけにとどまることなく、水素・炭素循環に特化したCVCファンドもグローバル・ブレイン(GB)さんと共同で設立。資金と場所の両方でスタートアップを支援していくユニークな取り組みになっていきました。スタートアップへのCVC出資ではなく、実証実験の場を提供したいという思いが先にあり、そこから展開して生まれたというのが本プロジェクトの特徴です。

──実証フィールド「SUISO no MORI hub」の概要や特徴を教えてください。

SUISO no MORI hubは、名古屋駅から車で40分ほどの場所にある弊社の小牧工場内に設けられた、総敷地面積 5,000 平方メートルの実証フィールドです。プレゼンテーションやピッチができるオープンスペース、デスクワークができるオフィスエリア、実証実験エリアなどを完備しました。

最大の特徴は、弊社が提供する水素などの素材を一定量まで自由にお使いいただけることです。水素を自由に使える環境は珍しく、さらに工場から出る排ガスなど、通常では入手困難な物質も利用できます。

入居するスタートアップは大型の実験設備を使うと見込まれることから、実証実験エリアの広さにはこだわりました。まだプロジェクトは始まったばかりですので、早期に入居いただいたスタートアップほどこの場を有効活用していただけるはずです。もちろん、弊社事業との連携可能性も探索いただける場になっています。

また、スタートアップの皆さんは弊社の社員食堂を利用可能です。SUISO no MORI hubがあるのは工業地帯であり飲食店も少ないため、スタートアップの皆さんが日々快適に活動できるよう環境を整えました。

利用規約や料金体系についても、CVCを共同で設立したGBさんやスタートアップの皆さんの意見を積極的に取り入れて設計したこともあり、「スタートアップに寄り添った内容ですね」と言っていただけるほどになりました。

実際にスタートアップはどう使っているか

──SUISO no MORI hubにはどのようなスタートアップが入居し、どのような取り組みが行われているのでしょうか?

現在入居いただいている4社の例をご紹介します。

名古屋大学発のスタートアップであるクロスイーは、食物残渣などの有機系廃棄物を低温で炭化する独自の技術を持っています。SUISO no MORI hubでは、そうして生み出された炭を土壌改良材や海水浄化材として使う実証実験が始まりました。

イーセップは、セラミックスの中の特定の物質だけを透過させる機能性分離膜を開発するスタートアップです。この技術を応用して水素と二酸化炭素からカーボンニュートラルなメタノールを作る研究開発を進めようとしています。

高純度の水素の精製を行うハイドロネクストは、現在は水素源として認識されていないガスを活用し、新たなエネルギー供給プロセスの確立を目指しています。

i Laboでは水素エンジン技術を開発中です。この技術を活用して、トラックや重機、発電機など高出力を必要とする機器のエンジンを水素化することを目指しています。

──これらのスタートアップがSUISO no MORI hubを選んだ理由は何だとお考えですか?

水素に特化した実証実験施設だという点が大きいと思います。先ほども申し上げたとおり、水素を自由に使える環境はなかなかありません。弊社のセラミックス技術とのシナジーや、GBさんのサポートなどの要素も評価していただけているのではと感じます。私たちが提供しようとしている体験に共感していただけているのであればとても嬉しいですね。

提供していく日本特殊陶業の技術とアセット

──大企業がスタートアップと協業する際に壁となるのが、事業部の巻き込みなどの社内連携の難しさです。スタートアップとスムーズに連携するために工夫していることはありますか?

SUISO no MORI hubではコミュニティマネージャーを設置しました。コミュニティマネージャーは弊社の事業部門との橋渡しをする役割を担っています。スタートアップと弊社だけでなく、産学官金や地域社会とのつながりを深める工夫もしていく予定です。

さらに、愛知県のスタートアップ施設「STATION Ai」と連携したり、弊社が持つ銀行や商社とのネットワークを活かしたアクセラレーションプログラムを行ったりするなど、より広がりのあるエコシステムの構築も計画しています。

──日本特殊陶業は世界No.1のシェアを誇るスパークプラグなどを生み出す高い技術力を有しています。スタートアップと貴社の技術部門を連携させることも考えられているのでしょうか。

はい。すでに弊社のエンジニアがスタートアップの実証実験をサポートするケースも出てきています。エンジニアの中にはスタートアップの技術に関心が高い者も多く、「うちとこんなことができたらいいのでは」と具体的な提案もなされるようになってきました。

水素や炭素循環の技術開発は、まだまだ発展余地の大きい領域です。設定した目標が正しいのかもわからないし、そもそものアプローチが間違っているかもしれない。そんな中でブレイクスルーを実現するためには、スタートアップの革新的なアイデアや技術に加えて、弊社が蓄積してきたアセットを組み合わせることが有効に働くと考えています。

とはいえ、新しいことを生み出すのは当然難しさも伴います。まずはスモールサクセスを積み重ねながら、スタートアップとの協業をさらに深めていければと思っています。

「自分が起業家なら…」と考える日々

──スタートアップへの出資やSUISO no MORI hubへの入居を判断する際に重視している点を教えてください。

投資を検討する際に重視しているのは、そのスタートアップが与える社会へのインパクトです。水素社会や循環型社会の実現にどれだけ貢献できるか、弊社の事業とどのようなシナジーを生み出せるかを判断軸としています。

ただし、現段階での弊社とのシナジーが100%見えている必要はなく、総合的に判断しています。起業家の考え方や、経営チームの運営方針も重要な判断材料ですね。

今後の展望としては、水素・炭素循環社会の実現という大きな目標に向けて、小さな成功事例を積み重ねていきたいと考えています。

弊社のような歴史の長い企業が新規事業を生み出すのは決して容易ではありません。だからこそ、新しいことに取り組む姿を示していくことで、社会にもポジティブな還元ができるはずです。弊社の社員にとっても「新しいことに挑戦したい」「『水素の森』プロジェクトに携わりたい」と感じてもらえるような文化を育んでいければと思っています。

──ありがとうございます。最後に、北河さんがこのプロジェクトを通じて感じた心境の変化や個人的な思いなども教えてください。

最初は実証実験の場だけを作るという話でしたが、社内と横断的に関わる部門が必要とされ、私がプロジェクト全体の担当者としてアサインされました。最初はわからないことばかりで、「CVCとは何か」みたいな本を何冊も買って勉強するところからでしたね。そこから徐々に仲間も増え、SUISO no MORI hubの建物も完成したいま、改めて大きな責任を感じています。

スタートアップの皆さんと直接お話することも多いんですが、皆さんが人生をかけて事業に取り組んでいる姿を目の当たりにすると、これまでの仕事とは違うレベルの緊張感を感じています。スタートアップの方々の生活やその先の未来を考えると、自分自身も成長していかなければと思いますし、関わる人たちがよりハッピーになるにはどうしたらいいかと考えることが多くなりました。

私が最初に勤めた会社も、当時「医療ベンチャー」と言われていました。創業社長は大きな会社を退職されて夢の実現のために会社をお創りになり、いまや400億円規模の会社に成長され、2代目社長が業界や地域もリードされています。スタートアップの皆さんと接していると、創業社長の本当の凄さや決断力、人間力を、いまになってようやく知りました。

「もし自分が起業家だったら、この局面でどういう判断をするだろう」と考えながら、スタートアップにとってより良い支援のあり方を模索している日々ですね。