スタートアップ協業事例をリードする2社が語る、まったく新しい共創スタイルとは【Model EDGE】

三井不動産と三菱電機の2社をゲストにお迎えし、グローバル・ブレインの年次カンファレンス「GBAF」で行われた、オープンイノベーションを考えるパネルディスカッション。各社の協業経緯や、成功の秘訣として挙げられた「Model EDGE」の考え方について語られました。

執筆: Universe編集部

2024年12月、独立系ベンチャーキャピタルのグローバル・ブレイン(GB)

本イベントの中でも注目度が高かったのが、大企業のCVCが取り組んだスタートアップとの協業事例を振り返るパネルディスカッションです。

「Model EDGE:スタートアップとエンタープライズの協業を『真に成功させる』

登壇したのは以下の5名です。

-

三井不動産 ベンチャー共創事業部 共創事業グループ統括 清水 拓郎 氏

-

三菱電機 ビジネスイノベーション本部 オープンイノベーション推進部 次長 日高 剛史 氏(※当時)

-

SUPER STUDIO 代表取締役社長 CEO 林 紘祐 氏

-

グローバル・ブレイン Ying Jian Ng(インジャン)

-

グローバル・ブレイン 河上 将也

-

モデレーター:グローバル・ブレイン林 昇平(GB林)

本記事では、そのパネルディスカッションの様子をお届けします。

三菱電機が目指した、グローバルでの事業DX

GB林:まず、三菱電機さんの協業事例について伺わせてください。三菱電機さんが連携した、FTV Labsさんとはどのようなスタートアップなのでしょうか。

インジャン:FTV Labsは、製造業の機器の保守・メンテナンス作業を効率化させるアプリケーション「KEGMIL(ケグミル)

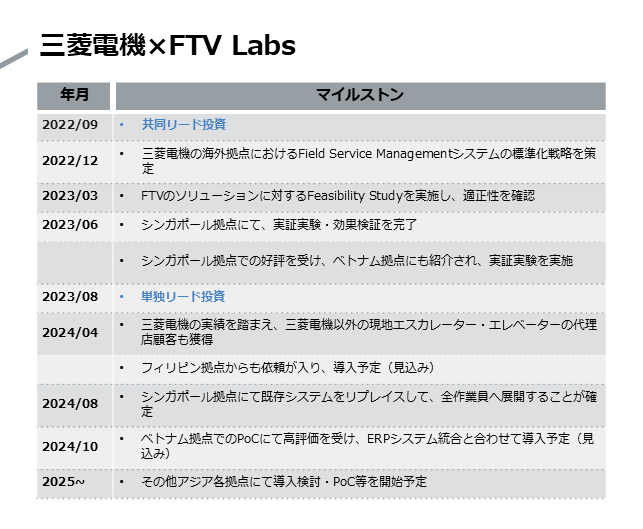

GB林:三菱電機さんとFTV Labsさんの連携の経緯や、得られた成果を教えてください。

日高:三菱電機のグループ会社に、三菱電機ビルディングソリューションという会社があります。そこで行っている昇降機のビジネスは、弊社の中でも特に重要なグローバル事業の1つです。以前から、この昇降機の保守メンテ作業をグローバルに効率化することが大きな課題としてありました。

そこで、親和性のあるFTV Labsさんに投資をさせていただき連携を推進。その結果、電話やメール、手作業でやってきた保守作業員のディスパッチ業務を複数の国で効率化することに成功し、グローバルでの事業DXを達成しました。

インジャン:FTV Labsさんにとっても、2つの点でケイパビリティが底上げされました。

1つは、大企業が必要とする機能を作り上げられたことです。この連携が始まるまで、FTV Labsさんはシンガポールの中小企業向けに事業を展開していました。しかし、三菱電機さんのフィードバックを受けて、大企業が使うERP(Enterprise Resources Planning:統合基幹業務システム)

もう1つは、周辺国への事業展開を開始できたという点です。三菱電機ビルディングソリューションのシンガポール拠点でKEGMILの導入が決まった後、タイやフィリピン、インドネシア、ベトナムといった周辺国にも展開する見込みです。さらに、三菱電機さんの導入実績によって信頼性が向上し、他の東南アジアの大企業への導入も決まるなど成果が出ています。

国をまたいだ連携を実現させるまで

GB林:三菱電機さんは、2022年にシンガポールのVCと共同でFTV Labsさんにリード投資をし、約1年後には単独でリード投資を行われました。その間にPoCを積み重ねて来られたかと思いますが、先ほどのような成果が出るまでの壁やその乗り越え方について教えてください。

日高:私たちが目指していた昇降機の保守作業効率化において、FTV Labsさんのソリューションはマッチすると確信していましたので、さまざまな分析を経て最初の投資を実行しました。

その後、CVCチームではFTV Labsさんのソリューションを用いて、自社のフィールドサービスマネジメントを標準化する戦略を策定。シンガポール、フィリピン、台湾などそれぞれの拠点ごとのコスト削減効果も出した上で、CVCチームが主導する形で初回のPoCを行いました。

そこから昇降機の保守メンテをやっている事業部門やシンガポール現地の販売会社なども巻き込み、PoCを継続。PoCの結果が良好でしたので、さらに戦略的な連携を深めるために2023年に単独でリード投資も行いました。

取り組みの中で特に課題だったのは、ERPシステムの統合です。三菱電機ビルディングソリューションではアジアの各拠点ごとに違うERPシステムを採用しており、FTV Labsさんのソリューションが私たちのシステムと本当に合致するのか丁寧に検証する必要がありました。この検証にはGBさんにも知見をいただきながら、一緒に推進をさせていただいた形です。

GB林:事業部門の巻き込みにはさまざまなCVCさんが苦心されていますが、三菱電機さんはいかがでしたでしょうか。

日高:私たちは投資をするだけでなく、CVCチーム自らでPoCを主導し、その後事業部門にバトンタッチしていきました。それでもやはり連携が完全にスムーズにいったわけではありません。シンガポールの事業部門とは何度も会って会話を重ね、PoCの結果なども併せて協業の意義をお伝えしていきました。

GB林:FTV Labsさん側が協業にあたって直面した壁についても教えてください。

インジャン:これまで中小企業としか接していなかったFTV Labsさんには、大企業との接し方のノウハウがまったくありませんでした。大企業には関係部署やステークホルダーが多く存在し、1人1人が言う課題がそれぞれ異なります。どれがその企業の真の課題なのかわからず、混乱していたような状況でした。

そこで私たちGBが間に入り、まず顧客の課題を言語化し、棚卸しを実施。課題の優先順位をつけて、FTV Labsさんがどう対応できるのかを具体的に整理していきました。また、顧客提案やプロジェクト推進の仕方、契約締結やチーム設計、スケジュール策定などにも伴走しました。いまではFTV Labsさん単独でも大企業の受注を取れるほどに成長されたと思います。

三井不動産が「EC」に抱いていた課題

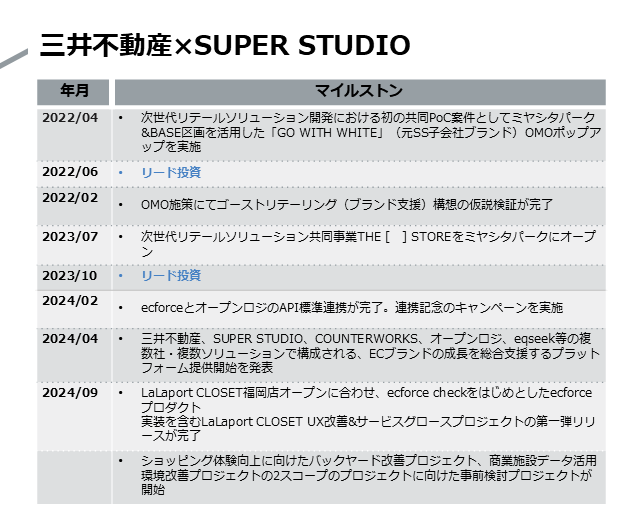

GB林:次に、三井不動産さんとSUPER STUDIOさんの事例についても見ていきましょう。SUPER STUDIOさんの概要と、三井不動産さんが抱えていた課題を伺わせてください。

林:弊社は「ecforce」

弊社は元々EC運営にまつわるノウハウを多く持っており、EC/D2Cブランドへの支援をメインとしていましたが、近年は多くのコマース事業者が課題を抱えている、オンラインとオフラインのデータ活用を軸としたコマースDXの支援を強化しているため、エンタープライズ企業へのプロダクト導入も増加しています。

直近ではEC・店舗の顧客データ基盤の構築を可能にする「ecforce cdp」

清水:私たち三井不動産は、ららぽーとのようなオフラインの商業施設のビジネスを中心に行ってきましたが、数年前から「&mall」

そこで、三井不動産が持つオフラインの資産やノウハウとECサイトをうまくマージさせるには、ECのプロであるSUPER STUDIOさんと一緒にやっていくのが良いのではと考え、協業のお話を進めさせていただくことになりました。

林:協業を始めた当初からポイントだと感じていたのは、三井不動産さんのオフラインの顧客をいかにECサイトに誘客するか、また、リアル店舗の接客で得た顧客データを別の商業施設でいかに有効活用していけるかという点でした。

そこで、ECサイト上のデータ取得だけでなく、商業施設で使われるシステムに関しても私たちのサービスが貢献できるのではないかという軸でPoC案を検討することに。

他のデベロッパーができないような革新的な施策をどう提供できるか、どうしたら三井不動産さんのテナントに入っているブランドやメーカーの売上が上がる仕組みができるかを、三井不動産さんとディスカッションを重ねながら模索していきました。

結果、三井不動産さんと共同で、リアルとデジタルを掛け合わせ、ECブランドのビジネス成長を支援するOMOソリューションとして、次世代型ショップ「THE [ ] STORE」

GB林:この事業連携をきっかけに、SUPER STUDIOさんの事業への好影響もあったのでしょうか。

林:はい。顧客への提案の幅が確実に広がったと感じています。

ECでの売上をある程度達成したブランドはオフライン進出を考えることが多く、逆にリアル店舗で成果を出しているブランドはECを検討されるケースが多くあります。そうした顧客のニーズに直面した際、三井不動産さんとこのような形でご一緒し、仕組み化できている実績があるのは我々にとって大きな強みになっています。

突然の異動も…両社が信頼関係を築けた理由

GB林:三井不動産さんとSUPER STUDIOさんにも、協業の中で直面した壁やチャレンジを伺えればと思います。

清水:取り組みの中での1番の危機は、私が担当者になったということです(笑)

ここに関してはGBの河上さんや、GBのValue Up Team(投資先スタートアップの事業支援を行う専門チーム)

また、私たちも大企業ですのでステークホルダーが多く存在します。そのためSUPER STUDIOさんを、自社のどの事業部に、どのタイミングで、どう紹介するのかについては協業推進において重要なポイントでした。社内調整の点でもGBさんに相談できたからこそ、乗り越えられたように思います。

Value Up Teamの方と行う会議は議事録が細かに残されているのですが、実はこれがすごくありがたくて。過去のSUPER STUDIOさんと弊社のやりとりがすべて残されているので、後から着任した私も協業の背景をすぐに理解することができました。こうした細かな支援があったからこそ、SUPER STUDIOさんとの協業が形になったと感じます。

林:GBさんの存在の大きさは私も感じています。弊社が別の企業と商談をする際に、GBさんに一緒に営業同行をしていただいたことがあり、その商談が見事に成功したということがありました。いつも多方面でサポートしていただいています。

また、清水さんのスタンスも我々としては非常にありがたかったです。清水さんは常に弊社に寄り添って協業を推進してくださいました。日々の会話の中でもそれを強く感じましたし、そうしたスタンスでいてくださったことは円滑な協業実現において重要なポイントだったのではないかと感じます。

GB林:ありがとうございます。両社をサポートした河上さんの観点から、協業推進において意識していたことなどを伺わせてください。

河上:清水さんのお話にもあったように、大企業とスタートアップの関係性はGBとしてもケアしたいと思っているポイントです。大企業とスタートアップは事業の進め方やそれぞれ思いが違ってくることがありますが、そこをどう合意させられるかがオープンイノベーションの成否を分けるのではと思っています。

そこで大事になってくるのは、いかに各社が腹を割って話せる環境を作れるかです。両者の間に立たせていただく身として、会議などはもちろん、インフォーマルな場も含めて関係構築の機会を作らせていただくことを意識しました。

また、こちらも先ほどお話にありましたが、大企業ではジョブローテーションがあり、スタートアップと向き合う方が途中で変わってしまうことがあります。そこで関係を途絶えさせてしまうのでなく、新しい方が入ってきてもすぐに溶け込んでいただけるよう地慣らしをしていくのも私たちの大事な仕事です。

CVCの支援にあたっては、当然VCの目線でスタートアップを分析することも大切ではあります。それと併せて、オープンイノベーションを起こせる環境作りもGBが意識して取り組ませていただいている点です。

オープンイノベーションを成功させる3つの原則

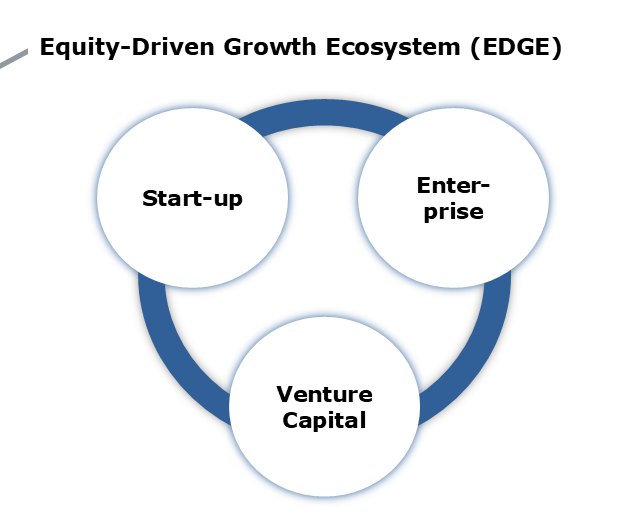

GB林:ここまで三菱電機さん、三井不動産さんにお話いただいたスタートアップ協業には共通点があります。それは、取り組みのベースに「Model EDGE」

EDGEとは、「Equity Driven Growth Ecosystem」

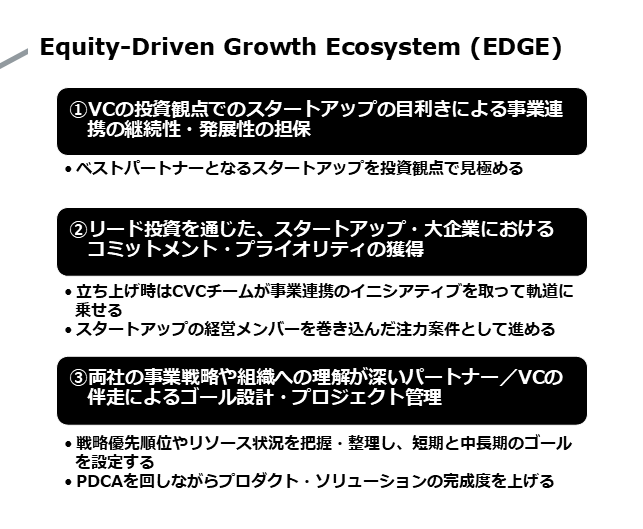

Model EDGEを実践するために押さえるべきポイントは3つです。

1つは、VCが投資観点でスタートアップの事業連携の継続性や発展性を担保するという点です。

VCとして当たり前のことではありますが、まずは大企業のオープンイノベーションのパートナーとなるスタートアップ投資目線でしっかり分析する必要があります。ここは“基本のキ”として私たちが担うべきポイントです。

2つ目は、リード投資を通じて、スタートアップと大企業におけるコミットメントおよびプライオリティを獲得することです。

三菱電機さんからも、PoC立ち上げ時はしっかりCVCチームがイニシアティブを取ったという話がありました。また、SUPER STUDIOさんも、すでにレイターステージであるにも関わらず三井不動産さんとの連携では林CEOも含めた経営陣がコミット。両事例とも、各社においてプライオリティ高く推進されていったという点で共通しています。

協業にスタートアップの経営陣が参画しなかったり、大企業内でのプライオリティが低かったりすると、どうしても取り組みが途中で止まりがちです。両者のコミットを高めるためにも、リード投資を通じて各社のリソースをしっかり巻き込んで進めるのが重要です。

もちろんマイナー投資が必ずしも良くないわけではありません。すでに完成されたスタートアップの製品を単に利用したり、自社の投資ポートフォリオに加えたりすることが目的なのであれば問題はないかと思います。ただ、本日の事例のように、スタートアップと連携して新しいものを作ったり、国をまたぐような大規模な挑戦をしたりするのであれば、リード投資をきかっけにコミットメントを強めるのが成功の秘訣です。

3点目は、両者の事業戦略や組織への理解が深いパートナー、すなわちVCの伴走によるゴール設計およびプロジェクト管理です。

河上からの話にもありましたが、大企業とスタートアップどちらともコミュニケーションをする存在としてVCが間に入り、両者の戦略の優先順位を整理して、短期と中長期のゴールを設定することがオープンイノベーションの肝だと考えています。

オープンイノベーションでは、いきなりハードルの高い目標を掲げて息切れしてしまうケースも少なくありません。大切なのは、短期での成果を得たいスタートアップと、中長期での成果を得たい大企業、その両方にとって価値のある連携をしていくことです。まずはクイックウィンでお互いの信頼関係を醸成し、中長期の大きなゴールを共に達成していく。ここのステップを踏むことを意識してプログラムを設計するのが重要です。

では最後に、このModel EDGEの考え方を受けて、皆さんが感じるオープンイノベーション成功の秘訣を改めて伺えればと思います。

日高:三菱電機の事例では、FTV Labsさん、私たちCVCチーム、昇降機ビジネスを行う事業部門、それから保守作業を行うシンガポールの販売会社などのステークホルダーがいました。この四者の期待値を合わせながら進めていくのは、それぞれの商習慣や文化の違いなどもあり、難易度が高いプロジェクトだったと感じています。しかし、インジャンさんをはじめとするGBの皆さんが潤滑油となってその期待値調整をしてくださいました。これは大きな成功の要因かなと考えています。

林:今日ご紹介した取り組み以外にも、三井不動産さんとはすでに新しいプロジェクトが始まっています。リード出資という関係性はもちろん、清水さんやGBの皆さんなど、人にも恵まれたからこそここまで来ることができたと思っています。今後も責任を持って、しっかりと成果のでるサービスをリリースしていきたいと考えています。

清水:大企業の中でスタートアップとの連携について提案すると「出資などせず、業務委託でいいのでは」

私はGBさんと関係のある大企業やスタートアップのことを「グローバル・ブレインファミリー」