三菱UFJ信託銀行が「3度の協業」をオファー。AIスタートアップ・カサナレが評価される理由

業務効率化の課題に、生成AIアシスタントで挑んだ三菱UFJ信託銀行とカサナレ株式会社。カサナレの技術力や、両社で築いた協力体制などプロジェクト成功を支えた要因をご紹介します。

生成AIを活用して、年間6万5,000時間もの業務時間を新たに創出──。三菱UFJ信託銀行株式会社(MUTB)

MUTBの事務管理部では、社内からの複雑な業務問い合わせに対応するために膨大なコストがかかっていましたが、カサナレとともにMUTB専用のAIアシスタントを開発。この問題を大きく改善しました。成果も全社的に認められ、このAIアシスタントは8月27日から全社に展開。今後MUTBの本部や関連会社を含む2,000人以上のユーザーが利用する業務インフラの1つとなる予定です。

専門的な内容も多く、間違いが許されない金融業務において、いかにして現場で問題なく使えるAIツール開発を成功させたのか。今回の取り組みに携わった以下の方々に話を伺いました。

三菱UFJ信託銀行株式会社

・事務管理部 受信事務企画グループ エキスパート 道下 寛氏

・事務管理部 受信事務企画グループ 河野 大輝氏

・デジタル戦略部 DX統括推進室 AI推進グループ 調査役 海老名 喜直氏

カサナレ株式会社

・代表取締役 CEO 安田 喬一氏

・取締役 COO 西田 慶氏

・Business Development Manager 白井 将成氏

・Forward Deployed Engineer Expert 中原 悠氏

【Check!】今回の協業による成果

-

大幅な業務時間創出に貢献:リテール部門からの問い合わせ対応時間を短縮し、先行店実績を踏まえると年間6万5,000時間の創出見込み。

-

社員の自己解決能力の向上:必要な情報へのアクセスが迅速になり、新入社員のOJTにも活用されるなど、従業員の自律的な解決能力が向上。

-

属人化されたナレッジの解消と社内知見の改善:AIアシスタントの回答ログによって、社内に眠っていたナレッジや暗黙知を特定。継続的な社内マニュアルの改善サイクルも見据えられるように。

長年続いていた、膨大なリサーチ業務

──MUTBとカサナレの取り組みの背景について、事務管理部の役割も併せて教えてください。

MUTB・道下:事務管理部は、リテール部門を中心に事務取扱いの制定及びシステム企画を担当する部署です。リテール部門は、個人のお客様を対象に遺言信託などの幅広いサービスを提供する部門で、全国に営業店があります。私たちはそこで発生する事務を集中的に処理したり、マニュアル整備や事務ルールの制定、システム導入に関する企画を行ったりしています。

そうした業務がある中で、事務管理部はリテール部門から寄せられる問い合わせに対応する役割も担ってきました。たとえば、「XXの信託商品をXXの条件で利用可能か?」

当部には1日あたり50~90件、年間では1万2,000件もの問い合わせが寄せられます。この膨大な問い合わせ対応にかなりの時間を取られてしまうのが大きな課題でした。

MUTB・河野:問い合わせ対応のためには、社内にあるマニュアル2,600ファイル、補足資料600ページ、通達115件、FAQ約1,000明細という膨大な資料を参照しなければいけません。そのため問い合わせを受けた事務管理部も、どこにどういう情報があるのかを把握できず、リサーチに大幅な時間がかかっていたわけです。当社ではこの状況が長年続いていました。

──この課題解決のパートナーにカサナレを選んだのはなぜでしょうか。

MUTB・海老名:私のいるデジタル戦略部では全社的なDXを進めており、その中の大きなアジェンダの1つがリテール部門における事務手続き検索の効率化及び問い合わせ対応の効率化でした。カサナレさんにお願いをした1番の決め手は、以前こちらで取材いただいたプロジェクトも含め、これまで行った2つの取り組みでも確かな成果を出していただいたことです。高いAI精度に加え、プロジェクトの丁寧な進行、リリース後のきめ細やかなフォローなど、現場に寄り添う姿勢が非常にありがたかったため、3度目となる協業に際してもご相談させていただきました。

また今回の取り組みは、単なる業務効率化にとどまらず、ナレッジマネジメントの一環として位置付けています。AIは導入して終わりではなく、運用を通じて継続的に改善していくことが重要です。そのためには、ログの分析やユーザーからのフィードバックを活用する仕組みが不可欠となります。こうしたニーズに的確に応え、我々とともに改善を積み重ねていける信頼できるパートナーとして、カサナレさんを選定しました。

約10カ月で「現場で使えるAI」を実現

──連携内容についても聞かせてください。カサナレのAI技術を用いてMUTB専用のAIアシスタントを開発されたとのことですが、実現するうえでハードルになったことはありますか。

MUTB・河野:開発の着手前に、当社側のマニュアル、補足資料、通達、FAQという4種類のデータをAIへインプットしたのですが、中でも難しかったのはマニュアルです。当社のマニュアルは「左側7割に本則が書かれ、残りの3割に補足が書かれている」

わずか1つの用途のマニュアルだけでも構造が複雑なことが分かっていたため、「本当にうまくいくのかな」

カサナレ・中原:本則と補足が併記されている資料は、機械が読むのと人間が見るのとでは捉え方が異なります。人間であればそれぞれの情報の重要度の違いは見ればわかりますが、システム的には同じテキストであり文脈がわかりません。元々のファイル情報を、「御社の人間ならどう理解していくのか」

カサナレ・白井:MUTBさんのドキュメントはパターンが多岐にわたっており、内容も専門的であったため、カサナレ側だけですべて把握しようとしていたらこのプロジェクトは3年以上かかっていたかもしれません。

ですが、前回のプロジェクトでマニュアル解釈の勘所を得ていたことが功を奏しました。また、AI開発には人間がAIの学習や意思決定プロセスに積極的に関与して性能を最大化させる「Human in the loop」

もちろん、回答内容の正誤について丁寧なフィードバックをいただいたり、インプットする資料の情報を細かく補足していただいたりと、現場の皆様との協働体制も欠かせないポイントです。現場でも問題なく使える高精度なAIアシスタントを構築できたと思っています。

カサナレ・西田:高精度な回答を出すためには、通常のAIでは無視されがちな本則と補足のような異なる情報をいかに正確に定義するかが重要です。AIの確実性を高めるためのルール作りは当然私たちだけでは作れません。高い回答精度を実現できたのは、MUTBさんのご協力あってこそですね。

MUTB・河野:ありがとうございます。回答精度の高さは金融機関の事務においては最も重要な要素です。カサナレさんはそうした私たちの業務状況を深く理解し、精度を最優先にして取り組んでいただけたのでありがたかったですね。

──リテール部門からは顧客対応に関する問い合わせも寄せられると思います。顧客に近い業務フローの中でAIを使うことに対して、ハルシネーションなどへの懸念はなかったのでしょうか。

MUTB・河野:正直なところ、プロジェクトを始めた当初はChatGPTが話題になり始めたばかりだったこともあり、お客様に影響が出る可能性のある金融事務にAIを使っていいのか、新しいテクノロジーに対する不安のほうが大きかったです。

しかし、カサナレの皆さんの人柄やプロジェクトへの真摯な向き合い方に触れるうちに、AIそのものへの信頼というより、カサナレさんへの信頼が深まっていきました。いちベンダーとしてではなく、MUTBの業務改善という同じ目的のためにAIを作るチームとして一体感を持って取り組めたので不安もなくなっていきましたね。

MUTB・道下:私はAI活用について当初から楽観的でした。金融業務においてもAIの可能性は大きいと感じていましたし、なにより最初にカサナレさんのAIに質問を入れて回答を見たときに「ここまで進化したのか」

──MUTBさんに評価いただけたスピード感などに関しては、カサナレとしても意識している点なのでしょうか。

カサナレ・安田:はい。カサナレでは「仕事の先にいる誰かの存在」

カサナレ・中原:エンジニアだとしても、お客様と同じ危機感を持って仕事に取り組むことが大事ですね。たとえば、MUTBさんから「この回答は良くない」

カサナレ・白井:お客様対応に注力するカルチャーはカサナレの社名が「カスタマーサクセスナレッジ」

カサナレ・西田:ちなみに代表の安田は、カサナレを創業してから3年間ずっと「今日が一番暇」

“AI慣れ”してない社員も使えているわけ

──カサナレの技術を用いたAIアシスタントを導入して、業務はどう変わりましたか?

MUTB・河野:実証実験を行った営業店では1日に30件ほどのAI利用がありました。利用者全員から「膨大な商品事務取扱いを覚える苦労が減って効率化につながった」

意外だったのはAIとの会話を新人社員のOJTに活用するケースが出てきたことです。新入社員がわからないことがあった際にAIに質問をし、自律的に学習する基盤が生まれました。ただの業務効率化にとどまらず、さまざまな形での成果につながっていますね。

──実証実験を行った店舗にはAIに馴染みの薄い社員もいたかと思います。AIアシスタントの活用を促進するために工夫したことはありますか。

MUTB・河野:ここは当部署が特に注力したポイントです。AIの精度は使う人の入力方法によって大きく変わりますから、システムの精度向上だけでなく、実際に使う社員へのアプローチにも力を入れました。

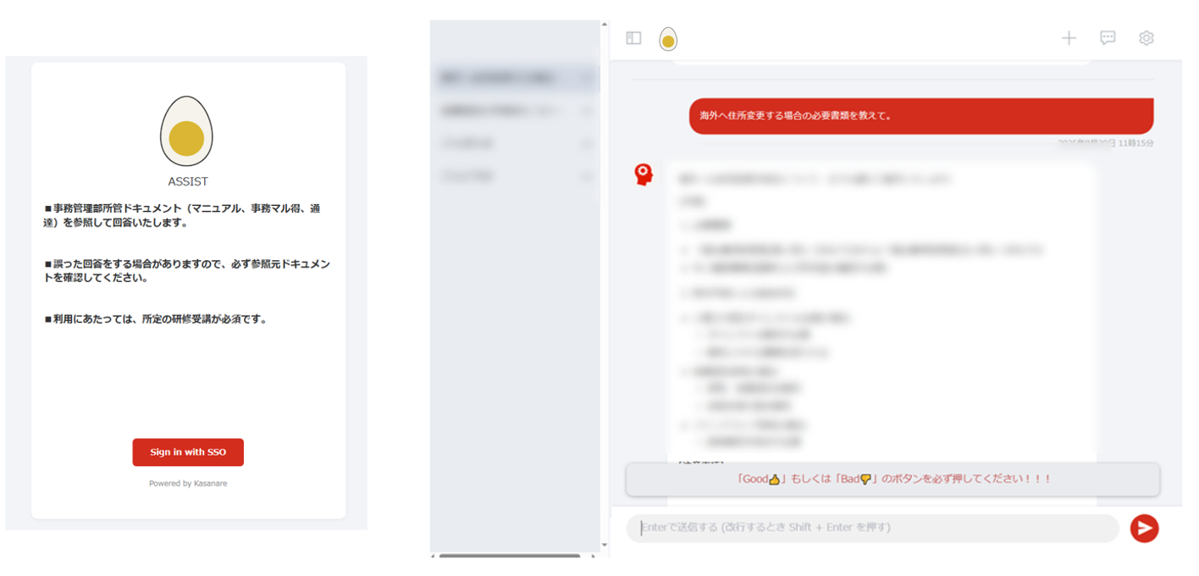

たとえば、今回のプロジェクトで生み出したAIアシスタントには「ASSIST」

また、こうしたツールでは最初のユーザー体験がすごく大事です。最初にきちんとした回答が出るようにAI入力のTipsを共有したり、積極的に活用してくれる方には個別にフィードバックしたりしました。実証実験を行った営業店では、数十人のユーザーに対して良いプロンプトの事例を共有したりしましたね。直接使い方を伝えた結果、「素晴らしいシステムだ」

「業界トップレベルのAI成果」になる見込み

──MUTBとしての今後のAI活用の展望を伺えますでしょうか。

MUTB・道下:リテール部門では事務領域のみでカサナレさんの技術を活用していますが、同部門には商品サービスのマニュアルもあればコンプライアンスの資料もあります。こうしたさまざまな横の領域に拡張していくことが、今後の大きな展望の1つですね。

また、ASSISTの活用レベルアップも大きなテーマです。ASSISTを用いれば全国の各営業店の利用ログが取れますので、そこから大本の学習データとなるマニュアルをブラッシュアップさせていくことができます。ここはカサナレさんの知見も活かしながら、より良いマニュアル作成に繋げていきたいです。

MUTB・河野:今後、ASSISTは本部や関連会社も含め、2,000人規模で常時利用される大規模AIアシスタントに成長する見込みです。これにより、業界トップレベルのAI導入成果が期待できます。今後もこの成果を継続していくために、仕掛けを築きながらともに進んでいきたいですね。

MUTB・海老名:本取り組みにより、大量かつ複雑な文書に対しても十分な精度を達成できることを確認しました。この成果を踏まえ、現在は全社向けドキュメントを対象としたプロジェクトも始まっています。

また、信託銀行には専門性の高い多様な業務が存在するため、長年の経験に基づく暗黙知をいかに形式知へと変換するかが重要な課題です。特に、ベテラン社員の退職が進む中で、業務ノウハウの継承は急務となっています。本取り組みのように、ユーザー主導でAIを「使いながら育てていく」

──ありがとうございます。MUTBさんの展望を受けて、カサナレとして抱いている今後のビジョンもお聞かせください。

カサナレ・安田:長期的に取り組みたいのは、AIアシスタントの運用を安定させるための自己改善の仕組みです。AIを使いこなすためには一定のフィードバックが必要です。しかし、修正データをただポンッと入れるだけではうまく直らないことも多く、「現場で導入する→修正が反映されない→段々使われなくなる」

AIの改善に関して、道下さんからは「人がフィードバックしたらAIが勝手にデータも直してくれる仕組みとか考えられませんか?」

実は、今年カサナレの企業ビジョンを「現場から未来をつくる」

どれだけテクノロジーが進化したとしても、現場が正しく使えないAIは不要だということを意識しながら、今後も人の価値をスケールさせていく事業改革に貢献していきたいです。

※所属、役職名、数値などは取材時のものです

(取材・執筆:Universe編集部)