スタートアップのスピードを下げない「組織・人事」の設計法|アーリー期のトリファが実践した取り組み

海外旅行者向けeSIMアプリを提供するトリファが、独立系VCグローバル・ブレインのハンズオン支援専門チームと取り組んだ、組織人事領域の取り組みをご紹介します。

海外旅行者向けeSIMアプリ「トリファ」

そこで同社では、資金調達元でもある独立系ベンチャーキャピタルのグローバル・ブレイン(GB)

事業やプロダクト開発に注力するあまり、組織人事の整備に関しては後手に回りがちなアーリーフェーズの同社が、いかにして制度設計をやりきることができたのか。事業スピードやスケールを落とさずに組織基盤を整えるための要点について、トリファの代表取締役 嘉名 雅俊氏、執行役員の永井 健太郎氏、VUTの薮田 孝仁に語ってもらいました。

支援のサマリ

【課題】

-

給与・評価制度の未整備:トリファ独自の明確な昇給の基準がなく、給与や評価に対して納得感のある運用ができていなかった。

-

ハイレイヤー人材採用への不安:年齢やマチュリティの高い人材を採用することは組織へのインパクトが高くなるため、漠然とした不安があった。

-

オンボーディング体制の不足:オンボーディング体制が未整備で、特にハイレイヤー人材を受け入れる環境が整っていなかった。

【成果】

-

等級制度の構築と運用:3ヶ月で等級制度を策定し、既存メンバーの給与を調整。メンバーの自主的な成長意欲の醸成にもつながった。

-

オンボーディング体制の確立:新入社員の入社後の理想像や1on1の頻度・内容を言語化。ハイレイヤー人材のスムーズな受け入れにも成功。

-

組織計画の可視化:人事制度の明確化により、IPOまでの採用計画や組織図を具体的に描けるように。

社員は10数名。それでも人事制度を整えた理由

──VUTとの取り組みが始まった当時の状況や課題感を伺わせてください。

嘉名:VUTとの取り組みが始まったのは2024年の9月ごろからです。当時の社員数は10数名で、人事制度に関してはまだまだ未整備な部分も多くありました。

特に大きな問題意識を持っていたのが、評価と給与の決定基準です。そのころは私が1人でメンバーの給与を決めていたんですが、各自の前職の給与をもとにしており、トリファとしての明確な給与基準がない状態でした。そのため、私自身もメンバーも「なぜこの評価なのか」

組織が大きくなっていくことを考えると当然このままではいけません。メンバー1人1人が自分の仕事と評価に腹落ちできる、そんな組織を早くから作りたいと考えていました。

──10数名規模のスタートアップであればそうした状況は珍しくなく、人事制度の整備はもう少し先にすることもできたかと思います。嘉名さんが納得感のある働き方を重視しているのはなぜでしょうか。

嘉名:以前勤めていたスタートアップでの学びが大きく影響しています。その会社は入社時は20人規模でしたが、退職するころには100人ほどにまで成長しました。急成長期によくある課題ではありますが、市場価値に応じて採用した新メンバーと、創業期から在籍しているメンバーの間で給与体系に差が生じることがあったんです。

これは成長企業では避けて通れない課題だと思っています。ここから私が学んだのは、その差が生じる理由や背景について、経営陣と社員の間で十分なコミュニケーションを取り、お互いが納得できる仕組みを作ることが重要だということです。こうした経験から「透明性の高い評価制度により、納得感をもって働ける会社を作りたい」

──藪田さんは当時のトリファの課題感をどのように捉えていましたか?

藪田:支援のキックオフでは、トリファさんの組織規模や事業状況、ミッション・ビジョン・バリューの浸透状況や「2~3年後にどんな組織になっていたいか」

その中で喫緊の課題だと感じたのが「社員をどうやって昇給させてあげれば良いかわからない」

3カ月で取り組んだ、等級制度の構築

──給与制度を作るためにどのようなステップで取り組まれたのでしょうか。

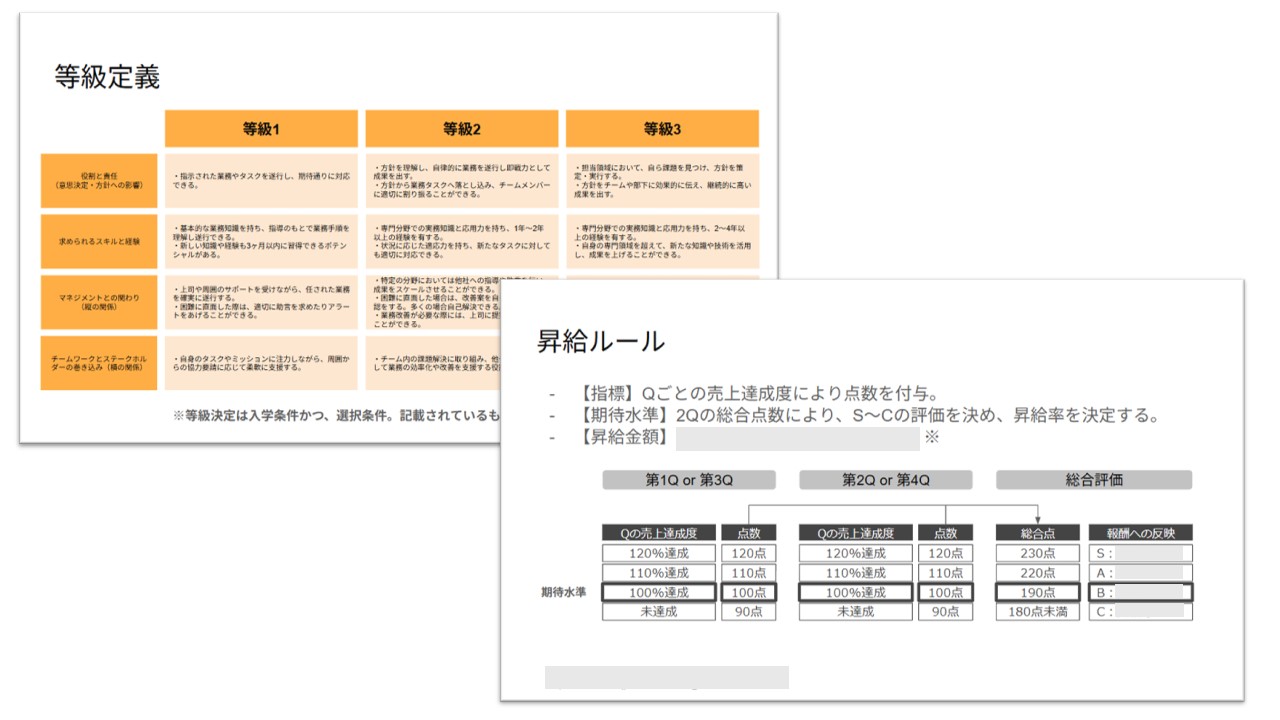

薮田:まず始めたのは等級制度の構築です。等級制度とは従業員の能力・経験・役割ごとに3段階や5段階などに分類する人事制度のことで、これに応じて給与レンジも決定していきました。

ポイントとなった観点は2つです。1つは社員の方が納得できる等級定義になっているか。もう1つは、労働市場に見合った給料になっているかです。私たちで作成した定義や要件の叩き台を嘉名さんと永井さんに見ていただいて、よりトリファさんのカルチャーや状況に合うようにブラッシュアップしていきました。おふたりに積極的にコミットいただけたおかげで、等級制度自体は約3カ月ほどでバージョン1が完成しましたね。

永井:私は普段ビジネスサイドを見ているんですが、この等級制度についてのディスカッションのタイミングから人事領域の担当者として関わらせてもらいました。

私はトリファの1号目社員で社歴も長いことから、嘉名が常々「企業の成長に社員が置いていかれないようにしたい」

──等級制度が完成した後はどのように運用していったのでしょうか。

薮田:次に行ったのが既存のメンバーの皆さんの等級への割り振りです。この方は2等級、この方は3等級といったように割り振っていく中で、現在の給与とのズレを把握し、昇給額も決定していきました。

嘉名:このフェーズが今回の取り組みの中で最も議論を要し、時間を使った部分です。誰がどの等級かを割り振るのは当然慎重になります。私や永井が見切れていないメンバーの貢献もありますから、そうした部分を取りこぼさずに見ていきました。

幸運だったのは、同じタイミングでVUTの他のメンバーである慎さんや伊藤さんなどに事業支援に入っていただけていたことです。VUTの方々はトリファのメンバー同然で当社に深く入り込み、事業を本気で伸ばそうとしてくれていましたので、彼らから見た各メンバーの貢献度などもフラットに参照することができました。信頼関係のある方からのコメントでしたので、変な忖度や不信感もありませんでしたね。

また、等級を実際にメンバーに伝える際のコミュニケーションにも気を配りました。ここは薮田さんにも伝え方をご相談させてもらった部分です。

薮田:等級や給与についてメンバーに伝える際のポイントは、ポジティブなコミュニケーションを行うことです。「いまこんなにできていない」

嘉名:等級制度は単にランクが分かれているだけでなく、それぞれの等級で求められる「責任範囲」

──等級制度は既存メンバーの行動にどんな変化をもたらしましたか?

嘉名:等級制度を導入してから、メンバーが「この項目を上げるにはどうしたらいいですか?」

永井:いままでは「何をどう頑張れば評価されるのか」

ハイレイヤー人材こそオンボーディングが大事

──等級制度と並行して、新入社員のオンボーディング制度の策定も行われたと伺いました。この支援はどのような背景から始まったのでしょうか。

薮田:当時のトリファには、いわゆるハイレイヤーな人材を採用して、受け入れるイメージが持てていないという課題がありました。創業から数年しか経っておらず、採用経験自体も少なかったことから、ハイレイヤー人材の採用に慣れているわけではなかったんですよね。

会社の成長にはハイレイヤー人材の採用は不可欠ですが、そうした方々こそオンボーディングが重要になってきます。「ハイレイヤー人材だから放っておいても成果を出してくれるだろう」

ちょうどトリファさんではハイレイヤーな新入社員の方の内定が決まっていたことから、タイミングを合わせてオンボーディングのあり方を一緒に考えさせていただきました。

──具体的に取り組んだことについて教えてください。

薮田:大きく分けて3つあります。

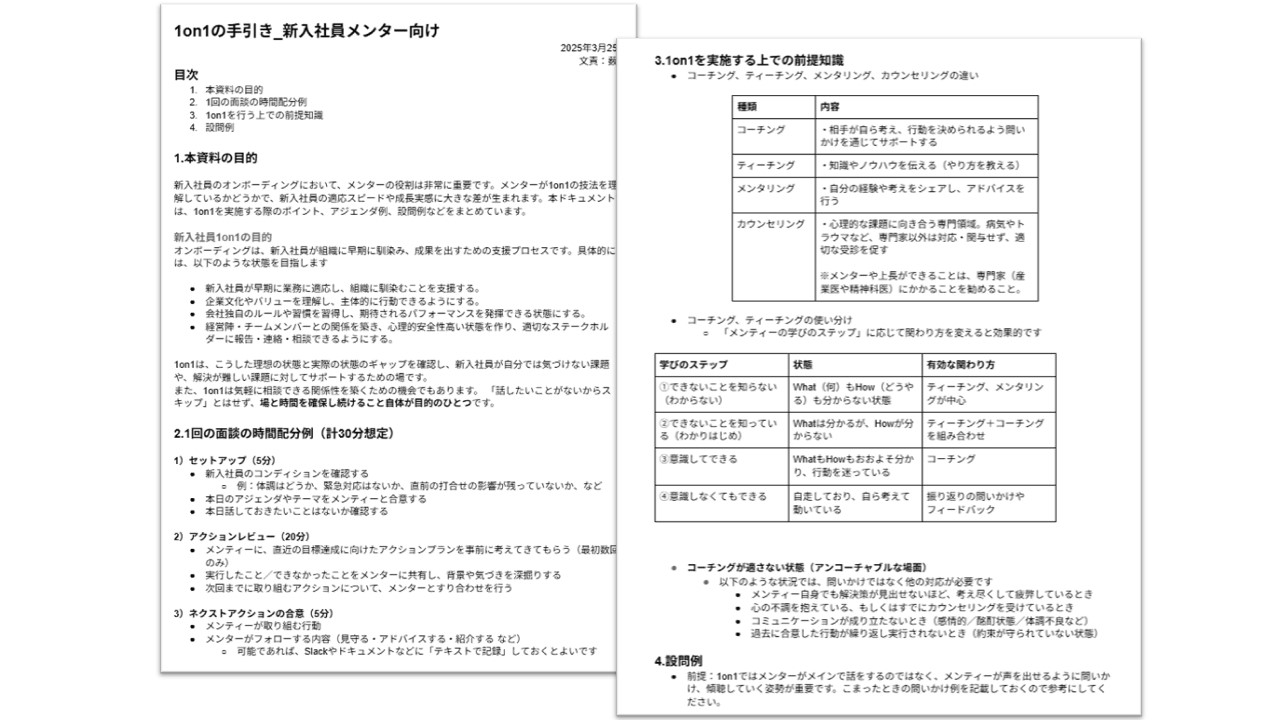

1つは、新入社員の方が1カ月後や3カ月後にどういう状態になっていてほしいかという理想の言語化をしました。この理想像はオンボーディング時にご本人にもお見せするものになります。

2つめは、1on1の頻度や話す内容の整理です。入社後すぐに活躍していただくためにはオンボーディング時の密なコミュニケーションが不可欠ですが、手ぶらで話すことになると「話題がないからスキップしよう」

3つめは、新入社員の方と薮田との定期的な面談の実施です。嘉名さんとコミュニケーションできているか、社内にきちんと言いたいことを言えているかを客観的に聞く機会を設けました。

嘉名:先ほど話に出た新入社員に関しては、入社後1か月は私とはウィークリーで、永井と直接業務で関わるメンバーとはデイリーで1on1をしました。

永井:私はデイリーの1on1を初めて経験したんですが、とても効果的でしたね。私は業務で直接の関わりがあるわけではなかったので、些細な疑問を解消する場として機能したと思っています。たとえば「前職では会議室をこう使っていたけれどトリファではどうなっていますか」

──その後、新入社員の方の活躍状況はいかがでしょうか。またオンボーディング制度を整備したことによるトリファ全体での変化はありますか?

嘉名:期待通り、いやそれ以上に活躍してくれています。他のメンバーとも馴染んでいて、いまやトリファの「屋台骨」

この成功体験がトリファの組織に大きな自信をもたらしました。今回の採用・オンボーディングが成功したことで、「トリファでもハイレイヤーな方を迎えられる。もっと迎えていかなければ」

薮田:支援の振り返り会でこの変化について伺ったとき、泣きそうになりました(笑)

人事制度があるから見えてきた、トリファの未来像

──アーリーフェーズの企業では売上向上やプロダクト開発に注力するあまり、人事制度の整備が後手に回ってしまいがちです。事業のスケールやスピード感を落とさずに、人事領域の基盤を整えるために外せないポイントはありますか。

永井:特に等級制度では客観性が大事かと思います。企業規模が小さくそれぞれのメンバーのパーソナリティが見えている分、「永井はこの指標は考えなくてOK」

嘉名:客観性に関連することですが、組織人事を見る担当として永井を据えられたことはすごくよかったです。私自身の考え方が絶対ではありませんし、トリファにとって最適な組織人事のあり方をディスカッションできる相手が社内にできたと思っています。

薮田:そこは大切な観点ですね。100名規模くらいまでであれば、やろうと思えばCEOがすべて決めていけてしまいます。でもそうではなく、納得感・客観性をもった制度を作るために小規模でも担当者を据えられたのは素晴らしいことですね。

アーリーフェーズではフルパッケージの人事制度を作りこみすぎないことも大事です。「人事制度」

──改めて今回の一連の取り組みを振り返って、スタートアップが人事制度を策定することによる価値や意義をどう感じていますか。

嘉名:等級制度を構築したことで現メンバーの給与基準が作れただけでなく、IPOまでの採用計画や組織図を具体的に描けるようになったのは意義深いことだと感じます。「どの時期に、何等級の人が、どのポジションに、何人必要なのか」

それまでは「ジュニア」

永井:オンボーディング制度は新入社員だけでなく、既存メンバーにとってもよい影響がありました。「3か月後にこういう姿になっていてほしい人が入ってきます」

──ありがとうございます。最後に、人事制度の整備を経たからこそ思い描けている、今後のトリファの組織ビジョンをお聞かせください。

嘉名:直近挑戦したいのは、すでに導入しているストックオプション制度のさらなる進化です。ここでも、メンバーに「納得感」

永井:制度の基盤ができたいま、これからは「どう運用していくか」

※所属、役職名、数値などは取材時のものです

(取材・執筆:Universe編集部)