受注率が4倍に。ドクターメイトが取り組んだ「短期集中型」の営業改革

介護事業所向けに医療ソリューションを提供するドクターメイトが、独立系VCグローバル・ブレインのハンズオン支援専門チームと取り組んだ、営業改善支援の事例をご紹介します。

介護事業所向けに医療ソリューションを提供するドクターメイト株式会社には、新規顧客開拓を担うBDR(Business Development Representative)

そこで、独立系VCグローバル・ブレイン(GB)

一連の取り組みを行った、ドクターメイトのエリア&エンタープライズセールス ジェネラルマネージャー 奥村 太作氏、セールスの山田 絢子氏、VUTの千田 拓治に話を聞きました。

できていなかった「営業フェーズ分析」

──VUTとの取り組みを始める前の課題感をお聞かせください。BDRチームの業務範囲や扱っている商材についてもお伺いできますでしょうか。

奥村:当社のBDRチームは、主に外注のアウトバンド架電業者が取得したアポイントに対して商談を行うフィールドセールスチームです。チームが対応する商談はBDRの性質が強いこともあって、BDRチームと呼んでいます。

アウトバウンドで獲得した商談が中心ということもあり、以前のBDRチームでは受注率は良くて5%、悪い時は3%程度と厳しい状況でした。

山田:私は営業のプレイヤーとして活動しながら、BDRチームのリーダーとして受注率の改善にも取り組んでいました。自分で営業をしながら、メンバーの管理、マーケティングチームへのリードの質・量のフィードバック、さらにフェーズや移行率の分析までをこなそうとしていたんですが、やはりリソース的に難しかったというのが正直なところです。

──そうした中でVUTと改善施策を行われたとのことですが、どのような取り組みから始められたのでしょうか。

千田:まず、COOの宮崎さんをはじめ、ドクターメイトのキーパーソンの方々に現状のインタビューをさせていただきました。商材についてはもちろん、売上の構造、商談プロセス、営業メンバーの詳細など営業にまつわることを幅広くお聞きして、どこに課題があるのか仮説を考えていった形です。

営業で成果が出ない場合、「商材」

そこで出てきた示唆をもとに「商材」

さらに伸びしろがありそうだったのは「営業の提案内容」

特に、当時のドクターメイトさんでは営業フェーズは設定されていたものの、営業フェーズを軸にした管理や分析がそこまで細かくは行われていませんでした。そのため、チームとして商談から受注までの間のプロセスのどこにボトルネックがあるのか、また営業メンバーごとの差は何かが検証しきれていない状況でした。

そこで、営業フェーズをもとにした受注率の詳細分析を行い、最も受注率にインパクトがある営業フェーズの特定と、その営業フェーズが停滞している要因の特定に着手していくことにしました。

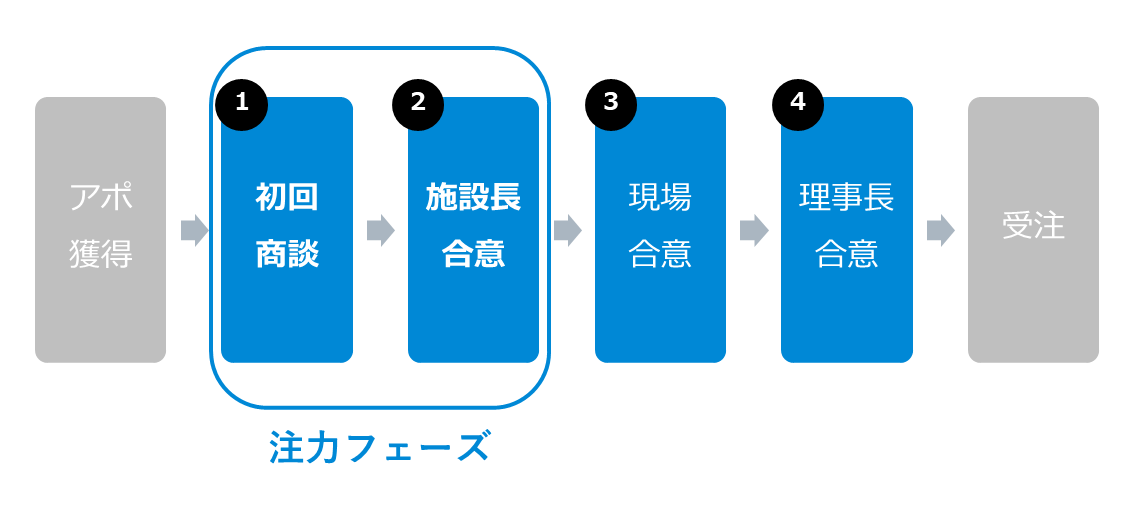

ドクターメイトさんの営業フェーズは9~11の段階に分かれていますが、単純に分けると4つほどのステップがキーフェーズになっています。

具体的にいうと、「初回商談」

過去の商談データなどをもとに分析した結果、BDRチームでは最初の「初回商談→施設長合意」

さらにわかったのが、最初の「初回商談→施設長合意」

たとえば、60~70%の割合で施設長合意に進められる営業メンバーもいれば、20~30%ほどのメンバーもいらっしゃいました。つまり、このフェーズだけで受注率で最大2~3倍の差があったわけです。

そのため、まずはこのフェーズを全メンバーが50%ほどの移行率にできれば受注率も向上できそうだという目安が立てられました。

──受注率そのものではなく、最初の営業フェーズのフェーズアップ率だけに注力するというのは一見遠回りなようにも思えます。ドクターメイトのおふたりとしてはどのように感じられましたか。

山田:ポジティブな改善方針だと感じました。というのも、これまでのBDRチームでは「受注率をとにかく上げる」

そんな中で「まずは最初のフェーズで50%取れればいい」

しかも、いきなり受注率を上げるのは現実感が感じづらいですが、最初のフェーズ移行率50%であればすでに達成できているメンバーもいるわけです。現実的な目標を前に、個々のメンバーも「どうすれば自分もできるようになるのか」

改善の取り組みが始まってすぐ「施設長合意率50%」

トップセールスを“解剖”、定例もひと工夫

──実際にフェーズ移行率を上げるためにどのようなことに取り組まれたのでしょうか。

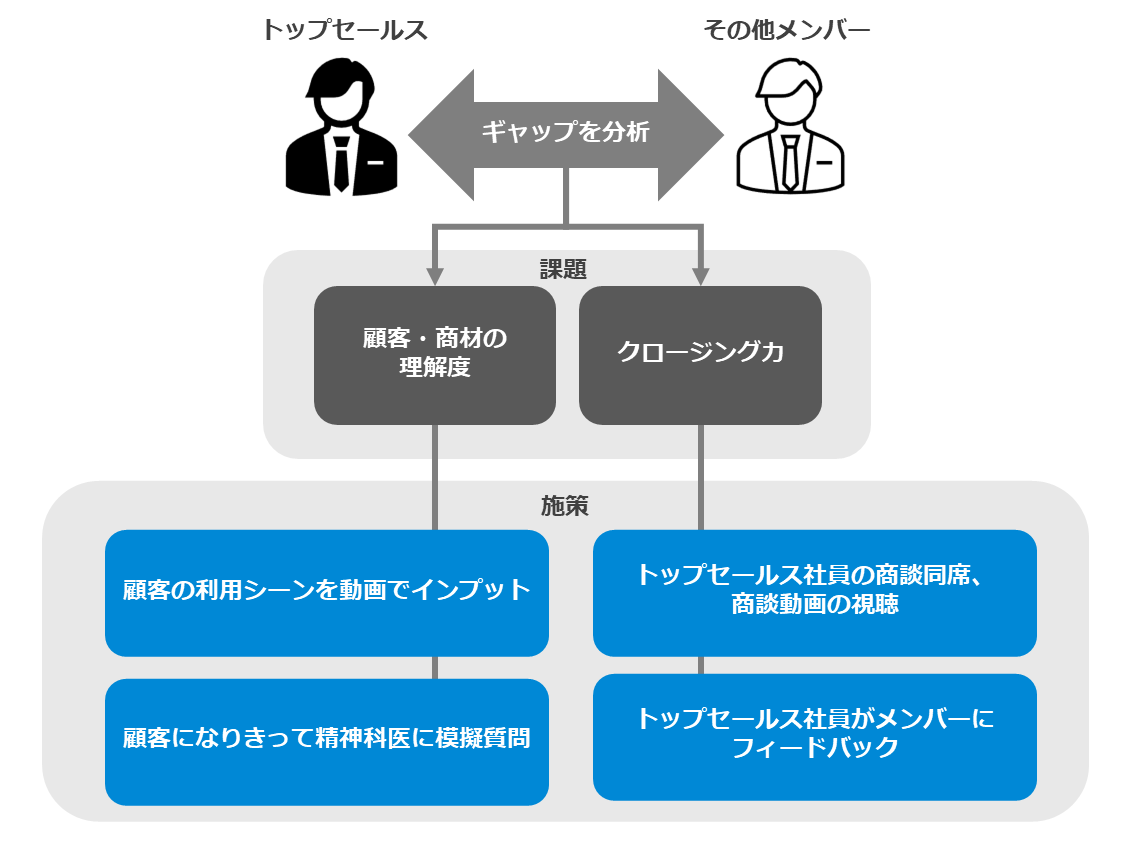

千田:まず、BDRチームのトップセールスの方にヒアリングを行い、その方がフェーズアップできる理由を紐解いていきました。また、他メンバーの商談とどこに違いがあり、その根本的な要因についての細かい整理もしています。

その結果、その方が売れる理由は商材と顧客に対する理解度の深さと、クロージング力の2点にあることがわかりました。奥村さんや山田さんとも相談し、他の営業メンバーの方が商材と顧客理解を深めるためのトレーニングを行いつつ、説明方法の改善などを並行して取り組むことを決めました。

奥村:営業メンバーには商材や顧客理解のためにさまざまなことをやってもらいました。

基本的なことにはなるんですが、たとえば「オンライン精神科医療養指導」

営業メンバーが介護職員になりきって、精神科の医師に模擬質問するということも何度もやりました。見よう見まねで介護職員として質問してみると、ちぐはぐな質問も出てきてしまいます。そうなると「もっと勉強しなければ」

こうしたトレーニングを徹底して理解を深めたことは、今回の成果を語る上で外せない要素ですね。

山田:各メンバーのクロージング力を高めるため、トップセールスの社員にも協力してもらいました。他の営業メンバーの商談動画から改善点を挙げてもらったり、実際の商談に同席してもらったりとトップセールスの社員を“先生”とし、商談スタイルを同期して、全メンバーの営業力を底上げしていった形です。

──実践的なトレーニング以外にも、営業改善のために行った工夫はありますか。

山田:影響が大きかったなと思うのは、うまくいっているメンバーを定例会議で積極的に取り上げるということです。

しかも、ただ数字を出して個人を褒めるだけでなく、「みんながしっかり頑張っている上でXXさんは特に良かったから、これを真似するともっとみんなが良くなると思う」

実は、定例の前日に「今週の結果をどう話せばメンバーが来週からもモチベーション高く取り組めるか」

奥村:モチベーションは成果に大きく影響したと思います。一般的に営業職は受注の成果で評価されるものです。極論、どんなやり方でも受注を取った人が偉いという風潮がある中で「施設長合意まで」

たった2ヵ月でメンバーが急成長したわけ

──今回の取り組みを通じて得られた成果や、チームの変化について伺えますでしょうか。

奥村:初回商談のフェーズアップ施策に取り組んでから約2ヵ月で、受注率が20~25%ほどになりました。メンバーも「このやり方で、この話し方で、この資料を使って提案すれば受注できる」

山田:チームに関しては、結果を出している人から学ぶ意識や雰囲気が強くなったと思います。いまでは先ほどのトップセールスの社員以外にも、「顧客事例のことならXXさんに聞こう」

──2ヵ月という短期間で成果につなげられたとのことですが、このスピード感を実現できた成功要因は何だったのでしょうか。

山田:いままでのBDRチームではできる人のやり方を学ぶことに心理的なハードルがあり、「自分のやり方でやっていきたい」

しかし、今回千田さんが第三者として入ってくださり、数字を元に差分を見せてくれたことで、「うまくいっている人を参考にした方が早く成果につながる」

だからこそ、変なライバル心や「あの人のやり方が正しいか分からない」

早くに成果を出せた営業メンバーはみな非常に素直で、トップセールス社員の真似をしてどんどん吸収して成長していったように思います。そういったメンバーが定例などで正当に評価されると、チームに一気に良い流れが生まれてくるんですよね。良い流れを生む素晴らしい環境を作ってくださった千田さんには本当に感謝しています。

ドクターメイトの営業は「さらに面白くなる」

──ドクターメイトさんの立場から感じたVUTの存在意義を教えてください。今回のようなセールス・イネーブルメントの領域ではAIなどによる改善サービスも多く登場していますが、あえて人が介在するVUTの価値をどう感じられましたか。

山田:VUTが当社の株主であるGBの皆さんであるというのは意外に大きなポイントです。株主の皆さんが「もっとドクターメイトに頑張ってほしい」

AIは確かに優秀ですし、最近のAIはコミュニケーション面でも配慮してくれて優しいですよね。ですが、「この人が期待してくれているんだから頑張りたい」

また、AIだけの支援ではうまくいかなさそうだったら途中でやめることもできますが、人に支援してもらうとやはり「やりきろう」

奥村:千田さんのような営業経験が豊富な方に「ドクターメイトは可能性がある」

──最後に、受注率改善に成功したいまだからこそ思う、今後のドクターメイトのBDRチームでチャレンジしていきたいことを伺わせてください。

山田:2点あります。1つは「施設長合意」

現場合意を取るためには、お客様の解像度を上げることはもちろん、こちらから直接現場に働きかける強力な提案力も必要になります。「これはすぐにやった方がいいんです」

もう1点は、各営業フェーズにかかるリードタイムの改善です。次のフェーズに進むパーセンテージだけでなく、そこにかかる時間軸も意識できれば予実の見立てもしやすくなります。何より、お客様にドクターメイトのある世界に早く来ていただけるようになりますから、ここは注力していきたいですね。

奥村:今後BDRチームでは、「オンライン精神科医療養指導」

これまで当社では、BDRチームがアウトバンドで「オンライン精神科医療養指導」

ですが、お客様は介護施設の方々で共通していますので、本来は1つのチームですべての商材を売っていくのが理想です。その方が営業もより面白くなりますし、お客様にとっても良いに決まっています。

お客様と対話し、困っていることを理解し、自社の商材をきちんと提案して、具体的な使い方まで伝える。そういったプロセスを通して、どこに行ってもどんな商材でも売れる営業人材をドクターメイトで育成できたらと考えています。

山田:ちなみに、千田さんに支援していただいた営業フェーズ分析の基盤は弊社のBizOps部門に引き継がれて、着実に弊社の中で育っています。複数商材を売っていく強い営業チームにしていくためにも、営業分析や改善の知見を自社で積み上げながら励んでいきたいですね。

※所属、役職名、数値などは取材時のものです

(取材・執筆:Universe編集部)