「投資家目線になるな」が合言葉。ヤマトが抱く、スタートアップ協業への覚悟

2号ファンドを設立した「KURONEKO Innovation Fund」。設立から半年足らずで複数のスタートアップとの協業計画を立ち上げるなど、迅速な活動を展開しています。その背景にある、1号ファンドでの経験や起業家に抱く敬意、社内連携の工夫などについて話を聞きました。

執筆:Universe編集部

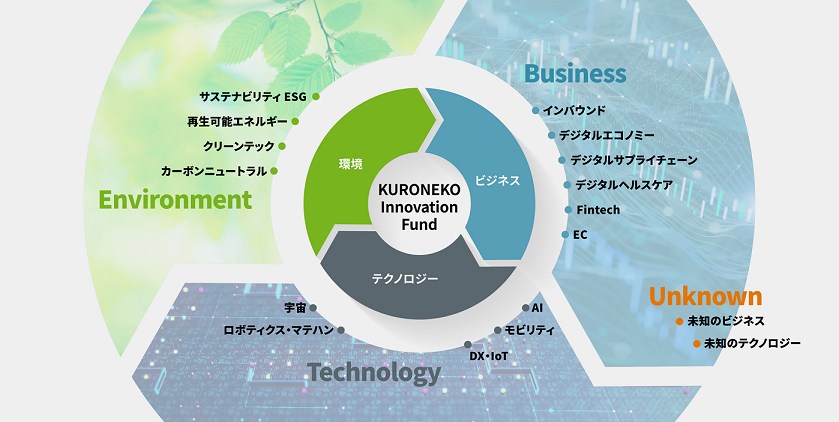

ヤマトホールディングス株式会社とグローバル・ブレイン株式会社が共同で設立したCVCファンド「KURONEKO Innovation Fund」に続き、2024年5月には「KURONEKO Innovation Fund 2号」が設立され、運用が開始されました。1号ファンドの投資領域に加えて、Climate Techなど新たな分野にも投資を行うことを発表した同ファンドは、設立から半年を待たずして複数社との協業構想が進むなど成果を上げています。

なぜヤマトはこの迅速な立ち上がりを実現できているのか。CVCファンドを管轄するヤマトホールディングス株式会社 イノベーション推進機能 齊藤 泰裕シニアマネージャーと森 憲司マネージャーに、1号ファンドでの学びや、事業部との関係構築の仕方、起業家と向き合う姿勢などについて話を伺いました。

(※所属、役職名などは取材時のものです)

2号ファンド設立、その先で目指すもの

──2号ファンドでは新たな投資領域としてClimate Techが加わりました。その背景についてお聞かせください。

齊藤:当社は1日約5.5万台の配送車両を走らせており、膨大な人的リソースをもとに事業を行っている企業です。そのため環境への取り組みは避けては通れない重要テーマだと認識しています。

しかしこの課題は、単に弊社の車両をEVにするだけでは解決できません。サプライチェーン全体を見渡すと、配送用のダンボールや仕分けをする機械、ひいては配達員の手袋に至るまで、さまざまな部分で環境配慮の取り組みが求められています。

そこで私たちは、自社の取り組みに留まらず、このサプライチェーン全体で環境に貢献する取り組みを創出できないかと考え、Climate Techスタートアップとの連携を強化していくこととなりました。

私たちには、約5,700万人の「クロネコメンバーズ」という個人会員や、約170万社の法人顧客など膨大なステークホルダーがいます。こうした取引先の皆様も、カーボンニュートラルやサステナビリティへの取り組みに関心をお持ちですが、具体的な方法論がわからないというお声もよく耳にします。そうした部分へのニーズに対し、私たちが価値貢献できることがあれば積極的に取り組みを進めていきたい。そういった背景から、Climate Tech領域への投資を推進しています。

──2号ファンドではインバウンド領域へも投資を始められました。こちらはどのような経緯があったのでしょうか。

齊藤:実は近年、海外のお客様から「街でよく見るあの黒猫のマークは何だ?」という質問を頻繁にいただくようになっています。あのロゴがすごくインパクトがあるようで、海外の方にも「黒猫マークの会社」の知名度が徐々に向上している実感がありました。

しかし、私たちが旅行者の手荷物をお預かりするサービスをやっているということはまだ浸透しきっておらず、「街中で見かける黒猫マークの会社がそんな便利なサービスをやってるなら使いたかった」と言われることもしばしばです。

このような現状を踏まえ、訪日外国人に対してより一層私たちの価値提供をしていくために投資領域を拡大しました。私たちには日本全国をカバーする物流ネットワークがあり、どこにでもサービスを届けられる強みがあります。全国に営業所もあるので、日本中で観光案内をすることもできるわけです。この強みを活かすために、訪日外国人向けの実績があるスタートアップとの協業を通じて、新しい価値創造にチャレンジしていきたいと考えました。

物流、AI、ビール…スタートアップ協業の現在地

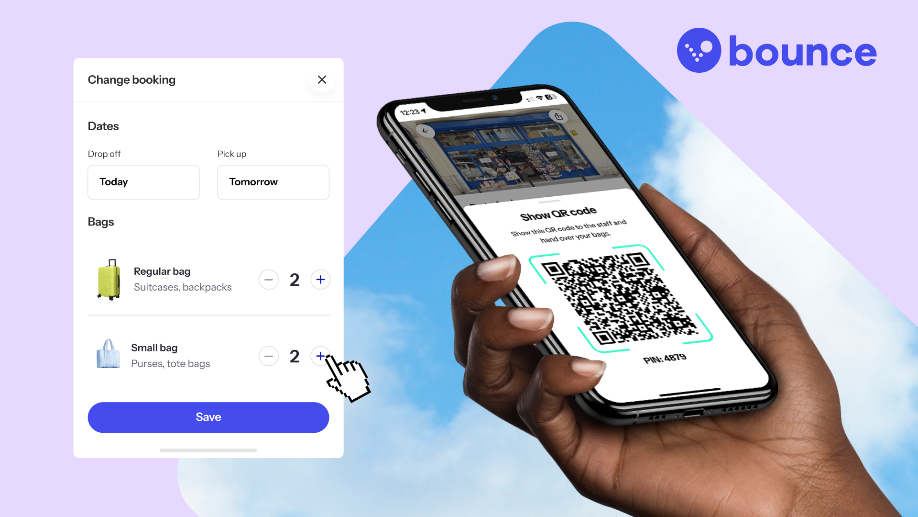

──2号ファンドでは、全世界で手荷物預かりサービスを展開するBounce社や、イギリスの配送スタートアップHIVED社などへの投資が進んでいます。各社との協業事例について伺わせてください。

齊藤:Bounceとは、全国にあるヤマトの営業所を使って、観光客がBounceに荷物を預けられるようにするネットワークを作り上げようとしています。

Bounceは海外に多くの会員基盤を持っていますが、日本でもサービスを展開しているので、訪日外国人の皆様がそのままサービスを使えるのが強みです。私たちが持つ全国の物流拠点や営業所を預かり拠点として活用することで、訪日外国人向けの新しいサービス展開が可能になると考えています。

またHIVEDとは、物流に関するノウハウを交換し合って互いに成長していくような連携を進めています。

HIVEDはデジタルファーストで物流事業を展開している、非常に面白い会社です。通常、物流会社は荷物の増加にあわせてシステムを構築していくなど、配達する荷物を起点としたビジネスをしています。一方で、HIVEDはまずデジタルを用いて最大限の効率化を図った運送システムを構築し、荷物をそのシステムに載せて運ぶという一般的な物流会社とは逆の発想で、ビジネスを考えています。

先日イギリスに訪問し、HIVEDのCEOと物流に関するディスカッションを3時間以上も行わせてもらいました。内容は「ピークシーズンの物量をどうさばくか」など具体的なオペレーションの話や「これからの物流事業のあるべき姿」などについてです。こうした実務的な対話なども含めて、HIVED社の成長に寄与する活動ができればと思っています。

──ノウハウの提供なども含めて、幅広い関わり方でスタートアップと連携されているんですね。その他の協業事例についてもお聞かせください。

森:クラフトビール業界をDXするBest Beer Japan社(BBJ)という、日本のスタートアップとも面白い展開を見せています。

BBJはクラフトビールの醸造所向けにバックオフィス業務を支援する管理ソフトの提供や樽をレンタルする事業などを行っています。特に、このレンタル用のビール樽の運送というのは非効率な面が多くあります。醸造所から飲食店などに運ばれた樽は、行きはビールが入っていますが帰りは空です。この空になった樽の空間に荷物を入れて、ヤマトのシステムを使って配送できるような取り組みができないかという協業を計画しています。

ちなみに、BBJは実際に自社で配送事業にチャレンジしたことがあるのだそうです。自分たちでバンを借りて樽に荷物を入れて配送してみたものの、「1日にこれしか配達できないのか…」という現実に直面したと伺いました。その経験があったからこそ、ヤマトのシステムや全国にある物流ネットワークの価値を深く理解してくださり、ビールの樽の効率的な運用についてぜひ一緒に解決策を考えていこうという流れになりました。

齊藤:最近では、生成AI技術に強みを持つSpiral.AI社との実証実験も始めました。Spiral.AIが開発した、多言語対応できるAIキャラクターが表示されるサイネージを羽田空港に設置。空港の施設案内や鉄道の利用案内、宅急便の発送・手荷物をお預かりするサービスの案内を行い、観光客の体験向上やスタッフの業務負荷軽減などにつながるか効果を検証します。

ヤマトとAIキャラクター事業を行うスタートアップの協業は一見意外に思われるかもしれませんが、Spiral.AI側のやりたいことと私たちのできることをすり合わせた結果、このような取り組みにつながりました。Spiral.AIは「AIキャラクターが人間と正確に受け答えできるか試していきたい」と仰っていたので、「それならヤマトの営業所を活用して実証実験しましょう」とご提案させていただきました。

投資先との対話では、常に相手が何を望んでいるのかをしっかりとヒアリングし、それに対して私たちのリソースでどう応えられるかを具体的に提案するよう心がけています。

森:経営者との直接的なコミュニケーションは大切ですね。資料だけでは見えてこない、その会社が持つ本質的な価値や可能性が、直接的な対話で見えてくることが多いと思っています。

「投資家目線」になってはいけない

──1号ファンドのこともお伺いさせてください。1号ファンドで投資したスタートアップからは、ヤマトのどのようなアセットや支援が歓迎されましたか?

森:越境ECを展開するシックスティーパーセントという投資先から喜ばれたのは、弊社の知見を活かしたサポートです。彼らは海外に商品を送る際の関税の扱い方について課題を抱えていました。その際に弊社の担当者をつないで、迅速に解決につなげることができました。また、クロネコメンバーズの会員基盤を活用して、シックスティーパーセントのサービスをご紹介するマーケティング支援も成果が出た取り組みの1つです。

齊藤:やはり会員基盤や約2,800カ所ある営業所の多さを魅力に感じていただけることは多いですね。またヤマトでは実証実験などの取り組みをさまざまな規模で行うことができます。先ほどのBounceとは10カ所ほどの営業所で小さくPoCをしましたが、Spiral.AIとはいきなり羽田空港の旅客ターミナルという大きな場所で取り組みを行いました。スタートアップのニーズに応じて柔軟に取り組んでいます。

──CVC活動とは異なりますが、齊藤さんはメルカリとヤマトの提携サービス開発にも携わられたそうですね。その際の経験がいまのスタートアップ協業に活きていると感じることはありますか?

齊藤:痛感したのはトライアンドエラーの大切さですね。メルカリとの取り組みでもトライアンドエラーの連続でした。さまざまな課題に直面したのですが、その積み重ねの先で本当の意味での協業が実現できると感じています。

また先ほどの話にも通じますが、やはりスタートアップの経営陣としっかりと対話を重ね、世の中に何を打ち出していきたいのかという目的を明確にすることも大切です。単なる利害関係だけを見ていては、良い協業は生まれないと感じています。

森:投資したら必ず何か一緒にやらなければならないと考えてしまうと、スタートアップ側のニーズと合わない協業案まで持ち込んでしまいがちです。スタートアップの皆さんはリソースが限られているので、彼らが本当に望んでいることを丁寧にお伺いし、そこに貢献できる方法を探すようにしています。

こうした経験を整理して体制を整えられたことが、2号の順調な滑り出しにつながっています。ヤマトではよく「現在地を振り返りなさい」と言われるんですが、失敗も含めて次に活かす文化があるのは弊社の特徴ですね。

──CVCを通じた協業では、社内の事業部門との連携も鍵になってきます。社内連携を円滑に進めるために工夫していることがあれば教えてください。

森:地域内の複数の営業所を統括・管理する、主管支店長を経験した齊藤がチームにいることが大きな強みです。社内のどこに課題があり、誰と話をすれば解決に近づけるのかがすぐわかります。この実務的な知見があるからこそ、スタートアップとの協業が有用で現実的なものになるわけです。

齊藤:最近、チームメンバーには「投資の知識よりも、まず社内の事業をよく知ることが大切だ」と伝えています。投資に関する専門的なことは、ファンドのパートナーであるグローバル・ブレインさんに相談すればいい。むしろ私たちは、自社の強みや課題を深く理解したうえで、スタートアップとの協業の可能性を探るべきです。自分たちの事業を知らないのに、投資家みたいな目線で話をしてしまうと上手くいかないと思っています。

森:社内連携の工夫として、草の根活動もしています。その1つが、週次・月次で発信している社内向けの活動レポートです。このレポートには、面談したスタートアップの「事業概要」「どんな課題を解決しようとしているのか」「ビジネスモデルの特徴」「今後のスケール要素」と担当者の一言コメントなどを記載しています。

このような活動を続けていると、「イノベーション推進機能ってああいうことやってるところだよね」という認知が広まるので、事業部に協業の話をもっていってもスムーズに進むことが多いです。

齊藤:このレポートもただ漫然と出せばいいわけではありません。専門用語を極力避け、事業部の社員が理解しやすい言葉を使うよう心がけています。たとえば「スタートアップ」と「ベンチャー企業」どちらの言葉を使うべきかといったレベルまで考えたうえで発信しています。

このレポートは、予想外に社内から多くリアクションが寄せられています。CVCのメンバーは全国の拠点から異動してきているので、以前の部署の同僚たちがそれぞれのメンバーの活動に興味を持ってくれるようになりました。レポートを載せると「イノベーションの取り組みを新しい部で頑張ってるな」という声が自然と広がっていくような、草の根の共感が全社的な協業推進の雰囲気を醸成しているように思います。

「スーツにネクタイ」を貫く理由

──改めて今後どのようなスタートアップとの連携を目指しているのか、展望を聞かせてください。

齊藤:自分たちの技術で世の中を変えたいという強い意志を持つスタートアップと出会いたいです。「動機善なりや」という言葉がありますが、ビジネスの枠を超えて、社会をより良くしていきたいという志を持つスタートアップと一緒に歩んでいきたいと思っています。

森:ヤマトの経営理念には「豊かな社会の実現に貢献し」という一節があります。だからこそ、その思いを共有できるスタートアップとの出会いを大切にしたいですね。またスタートアップからもパートナーとして見ていただけるよう、私たちも可能な限りヤマトの情報を提供して透明性の高い関係性を築けるよう意識しています。

その意味も込めて、私たちはスタートアップとの面談では常にスーツにネクタイという出で立ちで臨んでいます。

齊藤:やはり敬意を持って接することは大事です。資金を出資する側だからといって判定者のような立場に立つことは決してありませんし、自分の人生を賭けて何かを成し遂げようとしている起業家の方々とは、対等なパートナーとして向き合いたいと思っています。

HIVEDとの関係がその好例です。彼らは「ロンドンの物流を変えたい、ヨーロッパの物流を良くしたい」という強い思いを持っています。その動機に共鳴できたからこそ、自然と対話が深まり、時間を忘れて語り合えるような関係が築けています。資金を出資するしないは、あくまでそうした真摯な対話の先にある判断だと考えています。