セオリーにない決断が奏功。Thingsに学ぶ、資金調達につなげるためのグロース戦略

製造業向け製品ナレッジ活用基盤「PRISM」を展開するスタートアップThingsが、独立系VCグローバル・ブレインのハンズオン支援専門チームと取り組んだ事業拡大の事例をご紹介します。

Thingsは製造業向けPLM(Product Lifecycle Management:製品情報の一元化を通じて製品ライフサイクル全体を統合管理する基幹システム)

この状況を打開すべく、独立系VCのグローバル・ブレイン(GB)

一連の施策の具体的な内容や成功のポイントについて、株式会社Things 代表取締役CEO 鈴木 敦也氏とVUTの千田 拓治、松田 和也にインタビューを行いました。

3か月で成果を出さねばならなかった

──まず、Thingsさんが抱えていた課題や営業に関する状況を教えてください。

鈴木:当時は営業人員が1人しかおらず、私自身も日々商談をしていました。しかし、私は次の資金調達にもリソースを割く必要があったため、思うように商談数やトラクションを積み上げられていなかったというのが正直なところです。

さらに、当社のPRISMという製品の特性が事業の難易度を高める要因になっていました。PRISMは、国産初のSaaSネイティブなPLMプロダクトです。

当初、PRISMにはSaaSの売り方を適用できると思っていました。しかし、顧客の立場からすると、PRISMを導入することは大規模な基幹システムを入れ替えることに等しく、3~5年、下手したら10年くらいの周期でしか切り替えのタイミングが訪れません。顧客の予算サイクルとタイミングが合わない限り導入が進まず、一般的なSaaS営業のベストプラクティスが通用しないという壁に直面していました。

──そうした状況でVUTと取り組みを始めることになった経緯も伺わせてください。

鈴木:GBで当社を担当してくださっているキャピタリストの林さんと議論し、次のラウンドで投資家に見せるストーリーから逆算して、「何をどこまで達成すべきか」

千田:私たちも林と議論し、Thingsさんの次回調達のためには確実なトラクションを構築していくことが不可欠と認識しました。資金の状況も鑑みておよそ3か月ほどで成果を上げないといけない状況だったと記憶しています。

鈴木さんともご相談し、主に2つのポイントで施策を行うこととなりました。

1つは、通常のPRISM事業のトラクション改善です。ここでは直販営業への支援だけでなく、以前からThingsさんが行われていたパートナーセールスを軌道に乗せてトラクションを積み上げていく施策も行いました。

2つ目は、PRISMとは別の切り口で大企業に営業していく取り組みです。生成AIを用いた新たなプロダクトを大企業に提案し、PoCを獲得していくということを行いました。

以前から鈴木さんは生成AIとPRISMの親和性が高いという仮説を持っていらっしゃったんですが、その検証を本格的に行えていない状況でしたので、そのサポートに入らせていただいた形です。

見えてきたパートナーセールスの勝ち筋

──パートナーセールス施策について伺わせてください。一般的に、パートナーセールスは直販営業で成果を出しきった後に取り組む企業が多いかと思いますが、Thingsさんが早い段階から着手していたのはなぜでしょうか。

鈴木:PLMという商材の特性が大きいです。一般的にPLM導入を検討されるお客様は数年がかりで要件整理を行うことも多く、展示会でリーチできる顧客はほとんどがまだ情報収集フェーズと、検討の初期段階にあります。

一方、「半年以内に切り替えが必要」

ただ、パートナーによってスピード感に違いがあり、すぐに顧客を紹介してくれる企業もあれば、そうではない企業もあります。これはパートナー企業のWebサイトだけでは見極められないので、とにかく多くの企業と連携してトライアンドエラーしていくしかありません。ここがリソースの限られるシード期のスタートアップとしては難しい部分でした。

──なるほど。そこでVUTとは具体的に何に取り組まれたのでしょうか。

千田:まず着手したのは明確な目標設定とパートナー開拓の戦略/戦術設計です。鈴木さんと議論した結果、新規パートナーを獲得して、パートナー経由で月間10件程度の商談創出を目指すという目標を立てることになりました。

その後、PLMやERP(Enterprise Resource Planning:企業の会計、人事、生産、物流などを統合管理するシステム)

加えて、GBが持つ大企業ネットワークも活用。鈴木さんとともに、パートナーとなりうる大企業にPRISMの販売メリットを提案する場を設けて、パートナーを増やしていきました。

鈴木:千田さんを筆頭にサポートいただいた結果、商談創出目標は期限内に達成することができました。

また、仮説通り商談期間が短縮化されたのも成果の1つです。直販営業だと通常は長い商談期間を要しますが、パートナー経由だとざっくり3分の1に短縮できそうなことが分かりました。やはり熱量の高い顧客の情報をキャッチできるパートナー企業と連携できると、導入までのリードタイムを短くできるなと感じます。

千田:仰っていただいた成果に加え、パートナー企業経由で数億円規模のコンペに参加できる機会も得られるようになりました。

私たちとしても、シード期スタートアップが直販と並行してパートナーセールスを進めるというイレギュラーな施策に勝ち筋があるのかは不明瞭だったのですが、PLMのように商材のライフサイクルが長い場合には一定有効であると感じられました。これは私たちにとっても大きな発見でしたね。

生成AIプロダクトの売り方を模索・型化

──生成AIプロダクトの大企業提案についても伺わせてください。鈴木さんは以前から生成AIとPLMの親和性を感じられていたとのことですが、どのような仮説があったのでしょうか。

鈴木:これまでの製造業DXはデータベースやクラウド、あるいは描画能力の向上に伴うイノベーションが主流でした。

たとえば、CADやCAE(Computer Aided Engineering:コンピュータ上で仮想試作・試験などのシミュレーションや解析を行うためのツール)

一方で、PLMではエンジニアリングの知識やノウハウを扱います。これらはテキストや図表など非構造化データとして管理されているため、従来のデジタル技術では扱いにくいという課題がありました。日本独自のドキュメント文化もあり、DX以前に膨大な前処理を行わないといけないハードルが存在します。

しかし生成AIは、そういった数値化されていない非構造化データを読み解くことに長けています。既存のPRISMに生成AI商材を組み合わせれば市場が一気に広がるのではという仮説があり、その検証をVUTと進めさせていただきました。

松田:当時、生成AIを業務に導入している企業は少なかったため、生成AIプロダクトの価値や解決する課題として何を訴求すべきかを模索する必要がありました。

そこで私たちがまず行ったのは、鈴木さんの商談への同席を通じた顧客の課題感・ニーズの把握です。

大企業の顧客と一口に言っても「図面やノウハウは紙で残している」

顧客の抱える課題・ニーズによって、生成AIプロダクトの導入熱量や響く訴求価値はまったく異なります。そこで、顧客の課題をレベル別に分類して整理し、見えてきた売り方に応じて提案書の型を作成。PoCの売り方だけでなく、最終的に本体のPLMプロダクトにつなげていく成長ストーリーも含めて鈴木さんと一緒に描いていきました。

さらに、私たちGBのネットワークから10〜20社ほどの大企業のご紹介も行わせていただき、導入機会の最大化を目指しました。

──顧客開拓を進める中で、気付きとして得られたことはありますか?

鈴木:自動車部品業界の反応が特に良いことがわかってきました。トヨタをはじめとする完成車メーカーがAIに巨額を投資している流れもあり、業界全体で「何かしなければ」

松田:自動車部品の製造を手がける企業さんと、自社課題を明らかにするワークショップも行ったのですが、現場の声を聞く中で生成AIで解決できる課題・ニーズは確実にあると感じられました。このワークショップの内容も鈴木さんと協議しながら作成し、当日のファシリテーションもサポートさせていただきました。

鈴木:自動車業界に特化した展示会でも過去最高の反響がありました。ここでは「DRBFM(Design Review Based on Failure Mode:品質不具合の未然防止手法)

千田:展示会には私たちVUTも、Things展示ブースのスタッフとして参加し、訴求メッセージのPDCAを行いました。その中で「DRBFMがAIで自動化されて、とても楽になります」

鈴木:こうした取り組みから具体的な成果にもつながっており、 富士通さんとのPoCも始めることができました。PLM単体ではリーチできなかった顧客を獲得できたという実感があります。

苦境を乗り越えたThingsに起きた変化

──今回の取り組みは資金調達にどう影響しましたか。また鈴木さんが感じたVUTの提供価値についても教えてください。

鈴木:資金調達への影響は大きく2つあります。1つは単純にトラクションが増えたことで各種メトリクスの説得力が増した点です。これは投資家への直接的なアピールにつながります。

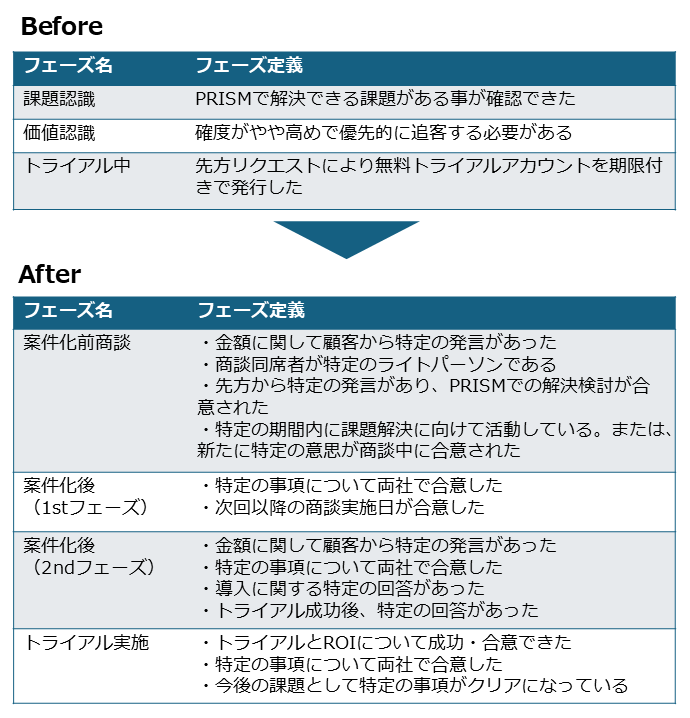

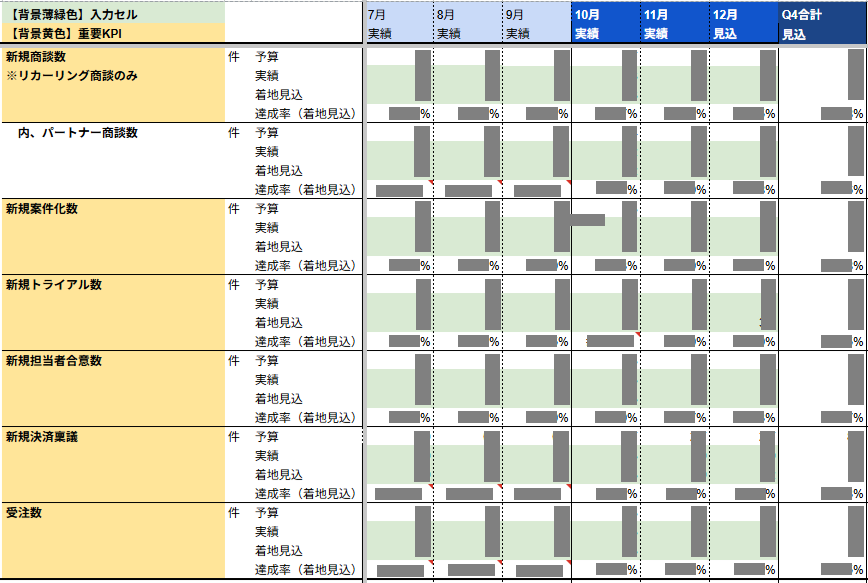

もう1つは売上の手前のKPIを型化して可視化できたことです。VUTとは商談のフェーズ定義を明確にし、商談分析をより精緻に行う体制作りも行いました。精緻に分析が行えるようになると「初回商談から2回目商談に進む確率」

PLMという導入に時間がかかる商材を扱っているため、足元の売上だけでなく手前の中間指標である商談フェーズの推移や、商談の質的な変化など別の切り口から自社の将来性をアピールできるようになったのは大きかったと思います。おかげで資金調達も無事完了することができました。

私が感じるVUTの価値はエグゼキューション力の強さです。今回のようにPMFを見つけるにはトライアンドエラーの数が大事になってきます。「この仮説をいつまでに検証する」

一般的にバリューアップ支援というと戦略策定のレイヤーにとどまるケースが多いと思うのですが、VUTは想像以上に現場にぐいぐい入り込んでくるスタイルで(笑)

千田:展示会では、ThingsのTシャツを着た松田と私だけで展示ブースの片付けを行ったこともありました(笑)

──VUTとしては今回の取り組みからどのような知見や経験を得られましたか。

松田:経験として大きかったのは「何を価値として訴求すべきか」

千田:私から見て今回の支援で特徴的だったのは、支援のデッドラインの短さです。通常の投資先企業への営業支援では一定の時間をかけて仮説検証してから商談を行っていくのですが、Thingsさんの場合は3か月ほどでトラクションを出さなければいけない状況でした。

生成AIプロダクトについてもパートナーセールスについても、成功する確信がない中でしたのでヒリヒリしましたね。こうしたプレッシャーのある状況で取り組んだことで私たちの支援レベルも成長したと実感しています。

──そうした日々を乗り越えて資金調達を無事完了されたいま、Thingsさんとして思い描いている事業展望をお聞かせください。

鈴木:私たちは現在「製造業」

VUTの支援を受けた半年間で、大企業とのAIに関する取り組みが進展し、製造業のお客様に強く支持いただけるストーリーを提示できました。この領域で旗を立てて、しっかり実績を残していきたいです。

具体的には、大手の製造業の顧客が持つ膨大な非構造化資料──ノウハウが詰まった表やプレゼンテーションスライドなど──は、これまで十分に活用されてきませんでした。私たちは生成AIの力を使って、こうした資料に埋もれた知見を引き出し、業務の高度化や効率化を実現していきます。

過去10年のDXは主に構造化された数値データの活用が中心でしたが、次の10年は非構造化データを活用する時代です。Thingsでは製造業における非構造化データDXという巨大な市場を開拓する素地が整ってきています。

こうした市場に挑む新たなメンバーも随時採用していく予定ですので、ご関心のある方と積極的に出会っていければ嬉しいです。

※所属、役職名などは取材時のものです

(取材・執筆:Universe編集部)