生保の役割を超える──明治安田が描くスタートアップ共創のビジョン

大腸がん早期発見サービスの実用化を目指すスタートアップ、Boston Medical Sciencesなどとの協業を進めている「明治安田未来共創ファンド」。同社に投資した理由や協業の展望、起業家と対話する際の思いについて担当者に伺いました。

執筆:Universe編集部

明治安田生命保険相互会社(明治安田)

CVCを管轄する企画部 新規ビジネス開発グループの大貫 達也グループマネジャーと、協業に取り組むヘルスケア事業企画室の福井 淳二室長に、明治安田がスタートアップとの協業によって実現したい未来像や、同社だからこそ提供できる独自の価値を語っていただきました。

(※所属、役職名などは取材時のものです)

予防・予後強化の一環でスタートアップと協業

──BMS社に出資した理由をお聞かせください。

福井:当社は2024年4月から、3ヵ年プログラム「MY Mutual Way Ⅱ期」

これまでの生命保険は、治療を受けるときや亡くなった際の金銭的な保障が主な提供価値でした。しかし、お客様の本質的な願いは「病気にならないこと」

BMS社が開発する、下剤なしで大腸がんを早期発見するサービスは、まさにこの予防領域における画期的なソリューションです。大量の下剤や内視鏡が必要な従来の大腸がん検査は、その負担の大きさゆえに患者から忌避されがちでした。BMS社の事業はそのペインを解消し、多くの人の「病気にならないこと」

さまざまな予防・早期発見のソリューションを持つスタートアップを探索してきましたが、BMS社の技術は品質・精度の面で群を抜いていました。その技術力と彼らの「大腸がん死を根絶する」

──BMS社とはどのような協業を考えているのでしょうか?

福井:BMS社のサービスが上市された後には、当社のがん保険ご加入者向けにご案内し、多くの方にサービスをお届けしていく構想があります。また、グループ会社が運営する健診センターへの導入も検討中です。

サービスが展開されるまでの期間にも取り組みを進めようと思っています。たとえば、全国にある営業拠点でがんの啓発活動を共同で行うようなことが考えられます。

──営業拠点が全国にある点は明治安田の特徴の1つですね。BMS社に限らず、協業を希望するスタートアップがそれをどのように活用できるのか、詳しくお伺いさせてください。

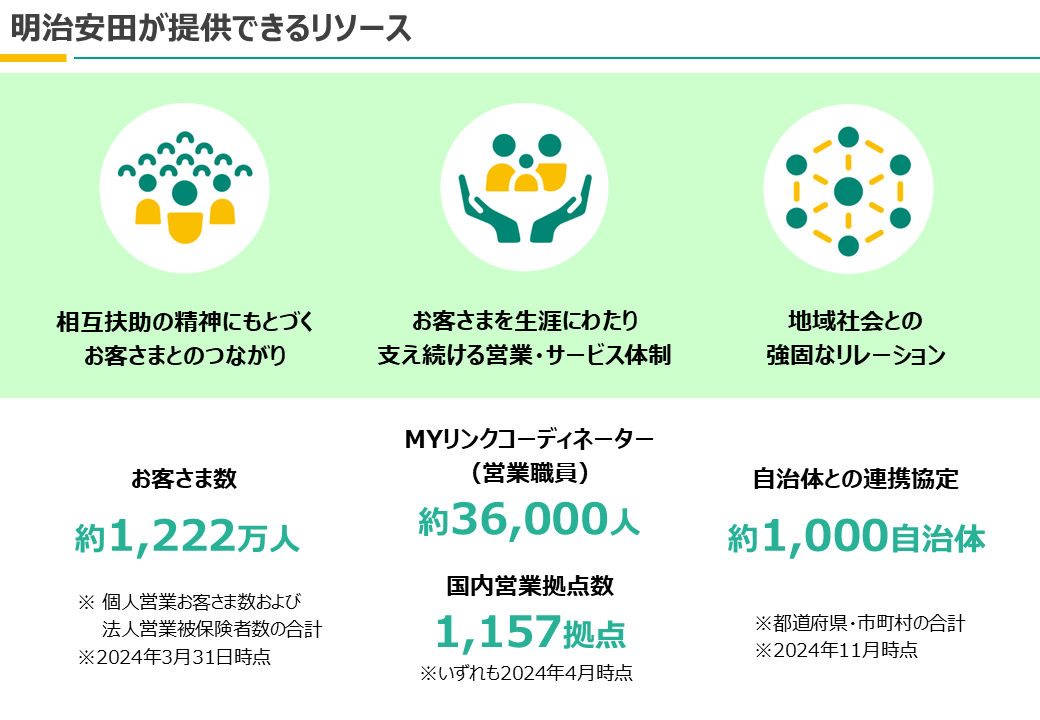

大貫:当社は、全国に3万6,000人以上の営業職員と1,000か所以上の拠点を持ち、北海道から沖縄まですべての都道府県にリアルなタッチポイントを有しています。

数の多さも強みではありますが、ほかの業界の営業拠点と異なるのは、営業職員がお客様のもとへ積極的に訪問できる体制を持っている点です。店舗のように場所を設けて待っているだけではなく、こちらから能動的にお客様とコミュニケーションできるのは、スタートアップのプロダクトの拡販においても有効に活用いただけると思っています。

また、生命保険は目に見えない金融商品であり、ほとんどのお客様のニーズは顕在化していません。お客様に丁寧にヒアリングを行い、「将来を考えるとこういうことをしたほうがいいかもしれませんよ」

営業職員のなかにはその地域で生まれ育った方も多く、「この地域ならこの病院がいい」

BMS社のような検査サービスも、ただ病院に置いておくだけでは利用者を増やすのは難しいかもしれません。しかし、私たちのお客様と向き合う対話力や、地域に深く入り込んだ情報提供力を活かしていただくことで、スタートアップの顧客増にも貢献できるのではと思っています。

CVC設立の背景にある「過去の失敗」

──スタートアップとの協業はCVCがなくても可能ですが、あえてファンドを設立することとなった経緯を教えてください。

大貫:お客様の価値観が多様化・個別化するなかで、「保険」

大企業との協業では足元にあるサービスをどう広めていくかを目指すことが多いかと思います。しかし、中長期的な目線でまったく新しい技術や取り組みを進めるためには、やはりスタートアップとの共創が不可欠です。

スタートアップとの共創を実現するために、いま私のいる新規ビジネス開発グループが新設されました。その後、スタートアップ投資の枠組みや全社横断的な体制が整備され、CVCが立ち上がったという流れです。

福井:実はCVCを設立する以前にもスタートアップとの連携を行ったことがあるのですが、なかなか機動的に話を進められませんでした。スタートアップの方と議論をしてもこちら側がすぐに意思決定できず「社内で検討します」

──どのような領域が投資対象となっているのでしょうか。

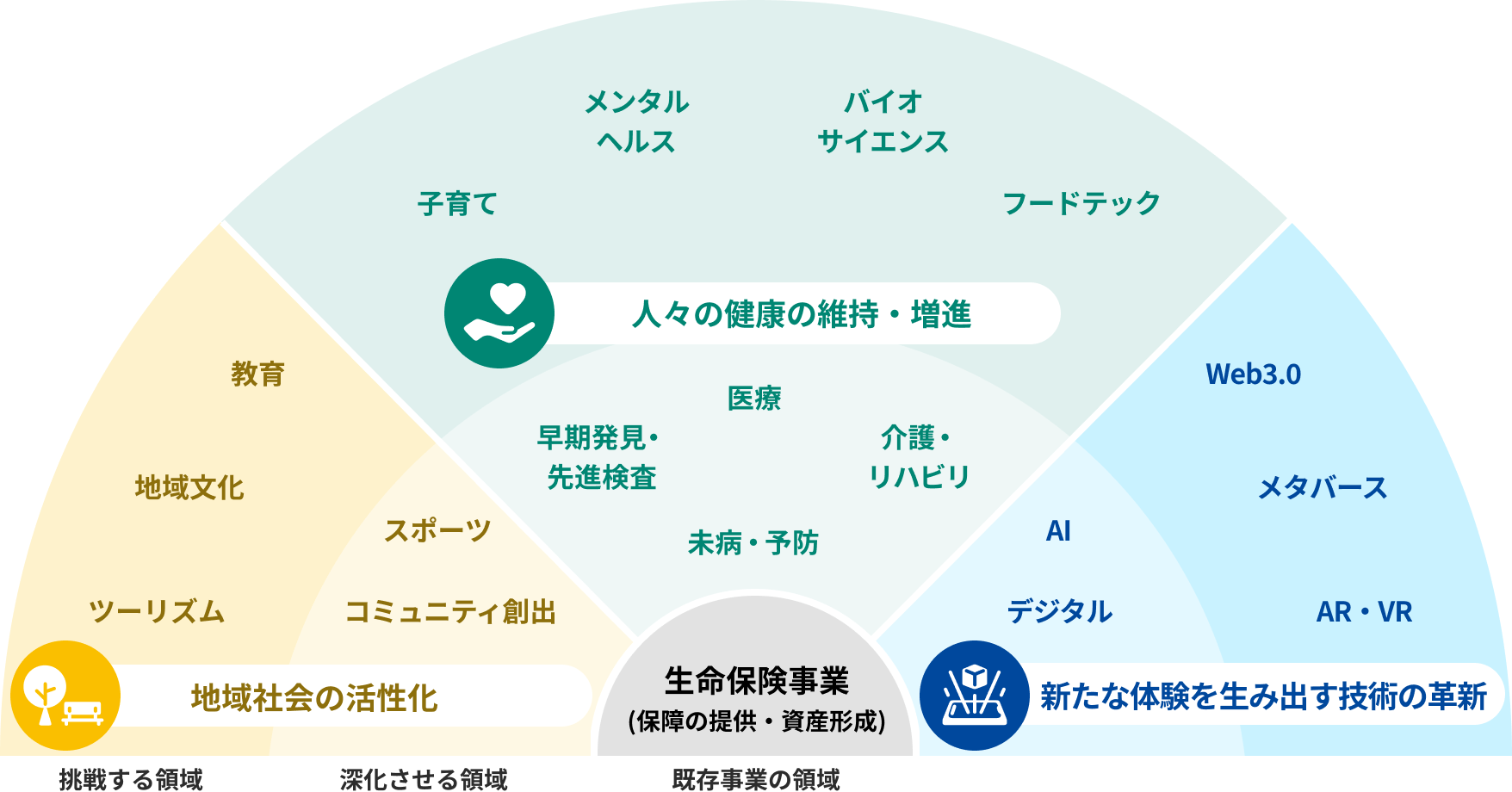

大貫:当社は「ひとに健康を、まちに元気を。」

CVCファンドでもこの2領域を踏まえ「人々の健康の維持・増進」

さらに、本業の生命保険業を進化させる意味で、デジタルなどの新たな技術に関する領域を3つ目の投資の柱としました。

福井:健康や地域に対する価値提供は、これまでも当社の中で取り組みを重ねてきました。

たとえば2019年から本格的に取り組みをスタートした「みんなの健活プロジェクト」

中期経営計画を受けていきなり「健康」

「持ち帰って検討します」ではいけない

──おふたりはすでにスタートアップとの面談を重ねられているかと思います。起業家とコミュニケーションする際に意識していることはありますか?

福井:会社としての意思決定の前に、私自身の率直な意見をお伝えすることを意識しています。

先ほどの話にも通じますが、スタートアップの方々が聞きたいのは「持ち帰って検討します」

こうしたコミュニケーションの重要性は、スタートアップの方々と対話を重ねるなかで徐々に気づかされたことです。私以外の他のメンバーも含めて、意識している点ですね。

大貫:スピード感は大事ですね。スタートアップは成長のスピードが早く、日々重要な意思決定を行っていますので、私たちも可能な限り早いレスポンスを心がけています。

いまの当社の組織体制は、そのスピード感を実現できる形になっています。私の上司である企画部長や常務もスタートアップとの協業に前向きで、新規事業創出への理解が深い。また、福井のいるヘルスケア事業企画室とは同じ部署に所属しているので、協業を具体化させるための連携もスムーズです。

──大貫さんが起業家とのコミュニケーションで意識していることも教えてください。

大貫:私が重視しているのはCEOの方々との直接的な対話です。協業を考えるうえで数字や業績といった定量的な指標も重要ですが、CEOの人柄や思い、どのように成長していきたいのかという生の声はそれ以上に大切だと思っています。そうした部分は実際に会って、肌で感じる必要がありますし、また私たちも同じようにスタートアップの方々に伝えていかなければなりません。

一緒にビジネスを作っていく仲間として、互いの心の中を明かし合うことは大切です。そういう場は積極的に設けていきたいと思っています。

──先ほどの「営業職員が顧客との対話を大切にしている」

大貫:コロナ禍でオンラインでのコミュニケーションが一般化したからこそ、むしろ対面の価値が再認識されていますよね。言葉だけでなく、雰囲気や所作、その場の空気感を共有する重要性は、お客様との関係でも、ビジネスパートナーとの関係でも変わりません。これは当社の企業文化として浸透しています。

福井:当社は人と人の関わりを通じて成長してきた会社です。コミュニケーションを重視するDNAは、全従業員に深く根付いていると感じますし、そういった価値観に共感する人材が自然と集まっている気がしますね。

起業家の原体験まで知っていきたい

──今後もCVC活動を展開されるかと思います。特にどのようなスタートアップと出会い、連携していきたいと考えていらっしゃいますか。

福井:私たちがスタートアップとの関係で最も重視しているのは、社会課題を解決したいという強い思いの共有です。「健康」

協業が持続的なものとなるためには、お互いのビジネス的なメリットもついてこなければいけません。しかし、やはり目指すビジョンを共有していなければ、足元のビジネスの話をしても同じ方向は向けないと思っています。もちろん逆にスタートアップの方からは、私たちが適切なパートナーかどうかを見ていただいているかと思いますので、私たちの思いも伝えながら信頼関係を築いていきたいですね。

大貫:私も福井と同様に、「健康」

──お互いのビジョンや志をすり合わせるためにどのようなことを大切にしていますか?

福井:起業家の方のバックグラウンドや、なぜその事業に取り組むに至ったのかという原体験を深く理解することです。

印象深かった例として、ある医療系企業のCEOの方との対話があります。その方はご自身の身内の方を亡くされてしまったときの経験から、当時まったく異なる分野でされていたお仕事から新しい事業に挑戦されたのだそうです。長年の思いを実現された経緯を知り、強く心を動かされましたね。

大貫:アントレプレナーシップに溢れる方々との協業は、私たちにとっても刺激になります。ぜひ志をともにしながら、私たちのアセットや強みを活かして互いのお客様の課題解決につながる新しい発想を見出していきたいですね。