設立から約1年。ANAのCVCが実現してきたスタートアップ支援の最新事例

モビリティ、宇宙、AIなど多様なスタートアップへの出資・協業事例を生み出しているANA。具体的にどのような連携が進んでおり、スタートアップ起業家とどう向き合っているのか伺いました。

2024年4月、ANAホールディングス株式会社はグローバル・ブレイン株式会社と共同でCVCファンド「ANA未来創造ファンド」を設立しました。運用開始から約1年という短期間ながら、モビリティ、宇宙、AIなど多様な領域のスタートアップへ出資し、具体的な協業の成果も表れ始めています。

さまざまな領域のスタートアップに対して、ANAはどのような価値をもたらしているのか。また、同社はどのような姿勢で起業家と対話を重ねてきたのか。CVCを所轄する未来創造室長の津田 佳明氏と、同室 新規事業開発部 ANA未来創造ファンドの高村 圭ファンドマネージャーに話を伺いました。

(※所属、役職名などは取材時のものです)

「CVCは絶対やらない」が一変したわけ

──CVCファンド設立の背景を教えてください。

津田:ANAのイノベーション活動が本格的に始まったのは、2016年に「デジタル・デザイン・ラボ」という組織が生まれた頃からです。

デジタル・デザイン・ラボは、社員がビジネスアイデアを提案し、社内審査やPoCを経て事業化していくという仕組みでした。スタートアップなどの外部企業と連携するというより、0→1で自社開発することに注力していたといえます。

そうした状況もあり、当時VCへのLP出資は行っていたものの「CVCは絶対にやらない」というスタンスでした。グローバル・ブレインさんが主催する大企業向けイベントで「CVCをやらない企業代表」として登壇したこともあったほどです(笑)

大きな転機となったのがコロナ禍でした。コロナによって航空事業が打撃を受け、非航空部門を収益源とする必要性や、求められる規模感が格段に増したわけです。

これまでにないほどの大きなイノベーションを生むためには、0→1の自社開発だけでは対応が困難でした。コロナ禍で多額の負債を抱えた中で策定した中期経営戦略でも、新規事業開発に向けた種まきのために予算が確保され、その取り組みの一環としてCVCが設立されることとなったわけです。

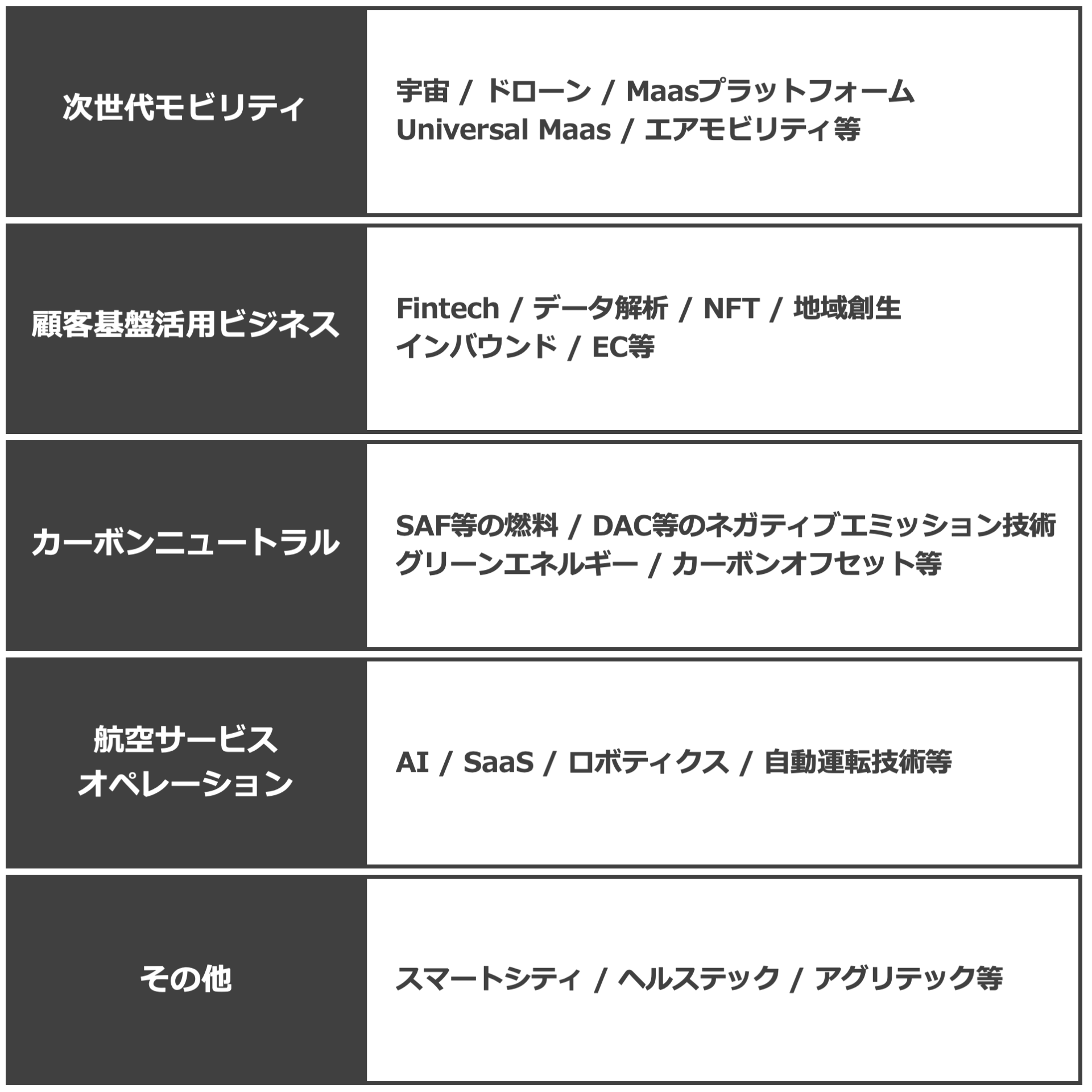

──投資領域には「次世代モビリティ関連」や「顧客基盤活用ビジネス関連」など5つの領域が掲げられています。これらを投資対象とした理由を教えてください。

津田:起点となっているのは自社事業との親和性です。航空事業の収益規模拡大はもちろん、ANAの事業ドメイン多様化に貢献できそうな分野に絞りました。

なかでも次世代モビリティは、デジタル・デザイン・ラボの時代から継続して取り組んできた注力領域です。空飛ぶクルマやドローンなど、空を使うプロダクトは航空事業とのシナジーが見込めます。「モビリティ」を広く解釈すれば、MaaS(Mobility as a Service:公共交通や移動サービスを組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス)や、ANAホールディングスが設立した企業による自ら移動する接客AIロボットも含まれます。対象とする領域の範囲が広いため、事業ドメインの多様化にもつながるわけです。

また、顧客基盤やマイレージなどは当社が強みとするアセットの1つです。ANAマイレージクラブには4,000万人を超える会員基盤があり、ANAカード会員の年間決済額も日本有数の高い水準にあります。また、コロナ禍に準備してきたオンラインショッピングモール「ANA Mall」や、「ANA Pay」などのサービスも立ち上がり、顧客資産をさらに活かせる土台も整ってきました。こうしたアセットを活かせるFinTechやデータ解析スタートアップとの連携も視野に入れています。

モビリティ、宇宙、AI…進み始めた協業事例

──出資したスタートアップと進めている取り組みについて教えてください。

高村:独自のAIを活用した最適なルート作成で、より便利で経済的で環境にも優しいタクシーのシェアサービス提供するNearMe(以下、ニアミー)とは、大きく2つの観点で協業・検討を進めています。

1つは、ANAのMaaSサービス「旅CUBE」との連携です。「旅CUBE」は、飛行機を利用するお客様が電車やバス、タクシーなどの経路検索・予約ができるプラットフォームです。従来からANAとニアミーはマイル連携を行っていましたが、今回の出資を機に、ニアミーのサービスとの連携を深める可能性について協議を進めています。「旅CUBE」との連携では、ニアミーの利用者拡大に貢献するとともに、ANAのお客様にとっても、空港への移動手段の選択肢が増え、さらにマイルも貯まるという価値を提供できます。

もう1つ、ANAグループ社員の送迎システムについて幅広く検討を進めており、その一環としてニアミーのサービス活用の可能性も議論しています。ニアミーにとっては、サービス導入による利用拡大でシステムの精度向上が期待でき、ANAグループにとっては、社員の通勤利便性の向上に加え、送迎にかかるコストの最適化につながる取り組みです。

eSIMサービスを提供するトリファもニアミーと同様、当社の社員が利用する連携を考えています。

トリファへの出資をプレスリリースで公開した際、当社のDX部門の社員が「新たに就航する海外路線の準備の為に現地空港にスタッフを派遣する際、トリファのeSIMを使ってみたい」と話を持ちかけてくれました。ここから発展し、いまではその他の社員の海外出張時のデータ通信にもトリファを使う、という大きな連携構想も出てきています。

当社が海外出張時に利用するデータ通信サービスに、トリファという新たな選択肢が加われば、ANAにとってはコスト削減が期待でき、トリファにとっても売上増につながりますので、双方にとって良い連携だと言える事例です。

宇宙関連スタートアップともいくつか協業が進んでいます。小型人工衛星の開発を行うアクセルスペースとは、ANAグループ内企業との連携が進みはじめています。

ニュージーランドのZenno Astronauticsに対しては、同社が開発する人工衛星の姿勢制御装置「超伝導磁気トルカ」の日本国内での営業・マーケティングを全日空商事が行います。すでに日本の展示会への出展も実施し、専門メディアに取り上げられるなど反響もあり、国内の人工衛星事業者と「超伝導磁気トルカ」の導入に向けた会話を開始しています。

Zennoは海外のスタートアップではありますが、密に協業の方向性を擦り合わせました。全日空商事の社員と一緒にニュージーランドまで足を運び、どのような協業ができるか議論した結果、出資から時間をおかずにZennoと全日空商事の間で日本展開にむけた基本合意書を締結し、展示会出展などを実現できました。

──ANAと慶應義塾大学の共同研究から立ち上がった、AIによる乱気流・風予測を行うスタートアップ「BlueWX」にも出資しています。

津田:BlueWXは、内閣府とJAXAによる宇宙ビジネスアイデアコンテストで、当社の社員が大賞を取ったアイデアが元となっています。慶應大学との共同研究で開発した乱気流予測モデルで国際特許を取得し、それをベースに起業されました。

この技術は世界中のエアラインに提供できる可能性がありますし、風予測というソリューションに関しては航空業界以外にも求める顧客がいるはずです。今後、そのチャンスを押し広げていきたいですね。

未来創造室では、慶應大学に限らず、東京大学、九州大学、筑波大学、法政大学などとも連携しています。大学が行う「産学連携プログラム」のようなものに乗っかるというよりは、自分達のやりたいことを起点として適切な研究者の方を探し、自ら会いに行くコミュニケーションスタイルです。たとえば、東大の航空宇宙工学科の著名な先生方に頼み込んで、レクチャーやアドバイスをお願いしたり、九大キャンパス周辺のラボスペースを借りて実験装置を自作したり、筑波大学発ベンチャーの経営に入り込んだりと、ある種の鈍感力を発揮しながら先生方のところに飛び込んでいっています。

「騙されてもいい」と思える起業家と歩む

──こうしたスタートアップはANAが持つどのようなアセットに魅力を感じていると思われますか?

津田:先ほども話に出た顧客基盤はポイントとして大きいものの1つです。マイレージを活用する顧客には高所得者層が多いので、そうした方々へアプローチしたいスタートアップには特に魅力に感じていただけています。

また、空港や整備などオペレーションの現場が豊富にあるのも独自のアセットです。効率化、無人化、省人化などに関わるAIやロボティクスなどのスタートアップとの協業は“やりどころ満載”だと言えますね。

──大企業とスタートアップの協業は双方の文化の違いや、大企業側の事業部の巻き込みなどがハードルとなりスムーズに進まないことも多くあります。連携を円滑に進めるために意識していることがあれば教えてください。

高村:私が特に気を付けているのは、短期的な成果を求めすぎないということです。スタートアップに対しても自社の事業部に対しても、長期的な視点で関係を構築することが重要だと感じています。

成果にかける熱意は大切ですが、急いで成果を求めてしまってはスタートアップも当社も消耗してしまいます。スタートアップ連携においては心のゆとりを持って、長期的な視点で接するべきだというのが、CVCを1年続けてきたいま実感していることです。

津田:スタートアップ連携は無理にやる必要はありません。無理やり協業を実現させようとしてしまうと、「スタートアップとのマッチングXX件」のようなノルマを設定してしまったり、出会ったスタートアップを片っ端から横流しで事業部に紹介してしまったりと、本質的な動きができなくなってしまいます。本当に連携したいと思える企業だけを私たちが厳選し、社内につないでいくべきですね。

そのためにもスタートアップの起業家と実際に会うのは大事だと思っています。起業家の人となりがわからない状態での出資はやめようねとチームでも話していて。「この人に騙されるならしょうがないか」と思える方がいるスタートアップにだけ出資するようにしています。

だからZenno Astronauticsに会うためにニュージーランドにお伺いしましたし、まだ発表してないですが韓国のスタートアップへの出資も検討しており、これもCVCメンバーが現地に赴きました。

──そうしたスタートアップとの対話を行うCVCメンバーにはどのような方がいらっしゃるのでしょうか?

高村:フロントメンバーは私含めて3人です。1人はシリコンバレーに駐在してアメリカを中心とした海外企業のソーシングを行っています。当社の海外留学制度を使ってフランスでMBAを取得した経歴の持ち主です。

もう1人も特殊なバックグラウンドを持っていて、コロナ禍にNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)に出向し、スタートアップ向けの補助金の企画・運営に携わっていました。そこでスタートアップ支援を学び、出向帰任後にCVCに参画しました。

私はメンバー内唯一の中途社員です。複数の事業会社で経営企画や新規事業開発などの経験を積んできました。スタートアップへのバランスシートからの直接投資やM&A、出資後のPMIなどを担当したこともあります。

津田:ANAの中でもCVCチームは、変わった経歴を持った人材が所属していますね。そういった人でないとスタートアップへの出資や新しい事業の創造などリスクの伴うことにはなかなか踏み出しにくいですから。

受け継がれる「現在窮乏、将来有望」の精神

──今後のCVCとしての展望や、どのようなスタートアップと連携していきたいかについてお聞かせください。

高村:今後も、いま設定している5つの領域の技術やサービスを持つスタートアップへの出資を行っていきます。ただ、CVC設立から1年活動したことで、当社内の事情や市場環境などの解像度が上がり、この領域の中でも細かい調整点は見えてきました。それらを踏まえながら今後も積極的に出資活動を行っていく予定です。

個人的な思いとしては、ANAの経営ビジョンである「ワクワクで満たされる世界を」に共感してくれるスタートアップと出会いたいなと思っています。常にポジティブで、前向きで、新しいことにチャレンジしていくんだという姿勢を持った起業家と一緒に取り組みたいです。中でも、短期的な利益だけでなく、長期的に社会を変えていこうという思いを持たれている起業家と歩んでいきたいなと感じています。

津田:私の視点では、フロントメンバーの3人が「絶対にこのスタートアップと取り組みたい」と思えることをやってほしいと思っています。担当者が本当に面白いと思えるスタートアップと出会えれば、当社の事業部側も自然とついてきて連携が進むはずです。ANAはそうした新しいチャレンジに抵抗が少ない会社ではあると思っています。

というのも、当社は元々ヘリコプターを運航するベンチャー企業でした。当時の社員への給料が遅配してしまって創業者が謝っている文面なども残っており、そうしたベンチャーらしいエピソードには、数年に一度の全社員研修で必ず触れるようにしています。ANAには「現在窮乏、将来有望」という、経営会議を行う会議室にも掲げられている創業者の言葉があります。この精神があったからこそ、コロナ禍やリーマンショックなどの危機を乗り越えられたのかもしれません。

コロナ禍では非常に厳しい状況が続きましたが、それでも多くの社員が残ってくれました。危機を乗り越えたANAはいままさに「将来有望」を目指す段階です。この精神を持って、ポジティブに未来を切り開こうとするスタートアップとともに歩んでいきたいと考えています。